Event report

October 9, 2025

FabCafe Taipei Editorial Team

1960 到 1970 年代,環境藝術運動在全球迅速擴散。隨著大眾開始關注環境議題,藝術家們也逐漸以「與自然共創」的方式展開實驗。許多作品直接在現地創作,使用自然或回收素材完成,並選擇在戶外或公共空間展出,而非傳統美術館。

這些環境藝術家重視永續精神,也常與科學家合作,透過藝術啟發觀眾重新思考「人與地球」的關係。表現形式多元——例如「地景藝術」(Land Art)直接以自然地景作為創作媒介;也有藝術家運用人造材料,如塑膠、金屬或回收物,探索另一種對環境的詮釋。

隨著時間推進,環境藝術也發展出更多跨界的面向。有的「生物藝術家」(Bioartist)以活體生物作為創作材料;有的投入「社會實踐藝術」,與在地社群合作,讓藝術成為引發討論與行動的契機。

也有藝術家以數據為顏料,將氣候與環境資料轉化為視覺作品——像是本次 SPCS Talks Vol.14 的主講者 Andrea Polli,便是其中代表人物。

Andrea Polli 是一位結合藝術、科學與科技創作的美國藝術家兼教授。她擅長將氣候與氣象數據轉化為沉浸式的藝術體驗,讓人們能從感性與理性的層面,同時感受到環境議題的真實存在。

目前她任教於新墨西哥大學藝術學院與工程學院,長期關注空氣品質、污染與氣候變遷等議題,並透過藝術將複雜的氣候與能源數據視覺化。她曾在《皇家藝術學會》(Royal Society of Arts)的文章中提到:「能夠回應環境的公共藝術,能讓社群獲得力量,並促進關於在地議題的對話。」

談到創作過程時,Polli 強調她始終將藝術與科學視為相輔相成的整體。她的許多計畫都與科學家與工程師合作,希望藉此促進社會參與、推動永續行動。她曾分享,自己在洛杉磯的一場會議上偶然結識了一位氣象學家,這段經驗後來成為她參與「美國南極藝術與寫作計畫(暫譯,U.S. Antarctic Artists and Writers Program)」的契機。

在創作中,Polli 通常讓數據與程式引導創作,而她自身的介入,則多集中在關鍵的美學決策上——在科學理性與藝術直覺之間,尋找最具啟發性的平衡點。

在談到減碳與排放議題時,Andrea Polli 特別指出溫室氣體與空氣品質之間的重要連結。早在 2010 年前後,她便與監測空氣品質的科學家合作,聚焦於 PM2.5 —— 一種比鹽粒還要細上 40 倍的微小懸浮粒子,主要來自化石燃料的燃燒。這些微粒細到能被吸入體內,並可能滯留在肺部或心臟,引發嚴重的健康問題。

為了讓這個「肉眼看不見的威脅」被大眾感知,Polli 創作了裝置藝術 〈Particle Falls〉,並在多座城市展出。她利用感測器即時追蹤 PM2.5 數據,將污染變化轉化為投影在公共建築上的光影。當污染上升時,光的強度也隨之增強;當空氣轉好,投影則漸漸淡去。人們只要抬頭一看,就能即時「看見」自己所在城市的空氣狀況。

在創作初期,Polli 使用投影技術進行展示,但後來改以 LED 燈 呈現,讓作品在戶外更清晰、同時降低能源與維護成本。透過這個計畫,她找到了將化石燃料排放對空氣品質影響「具象化」的方式,讓城市居民能以更直觀的方式理解環境變化。

Polli 曾在《皇家藝術學會》(RSA)發表文章中寫道:「空氣,自古以來就是靈魂與精神的隱喻。它承載著複雜的聲音與氣味,也流動著生命的基因與原子的歷史。」

這樣的理念,在〈Particle Falls〉中被具體化地呈現出來——讓「空氣」不只是看不見的存在,而是一面反映人類行為與地球狀態的光之鏡面。

〈Particle Falls〉只是 Andrea Polli 眾多獲得地方政府支持的作品之一。過去,她多半與地方政府、非營利組織以及倡議團體合作,推動公共議題的對話與行動。

不過在這次分享中,Polli 也提到,她對與企業合作抱持開放與期待的態度——只要能保持創作的自主與藝術性,她相信這樣的合作將帶來新的可能。同時,從資源與永續發展的角度來看,這樣的跨界合作對藝術創作本身也會是一種支持與助力。

Andrea Polli 的創作橫跨多種媒介與目的性。她在 FabCafe 的演講結束後,有觀眾好奇問道:「你的作品之間怎麼能維持這麼強的連貫性?」Polli 微笑著回答,這其實是「投影片製造出的一種錯覺」,因為在她看來,創作並不存在固定的主線。

對 Polli 而言,每個專案都會根據脈絡而轉換形式,從 CD 音樂、表演、到建築介入等,創作的重點不在於形式一致,而是如何讓作品在當下的情境中發揮最合適的作用。

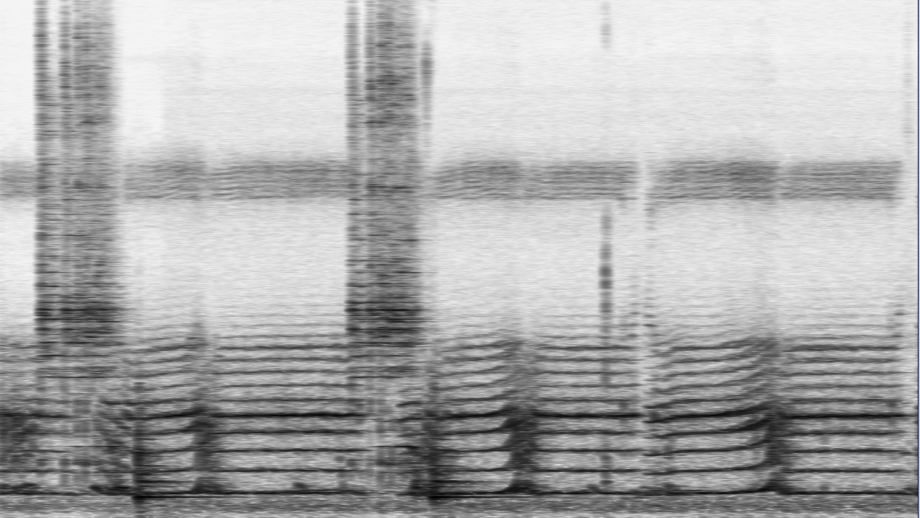

這樣的開放態度,也讓她能持續探索那些「看不見的事物」,並不斷延伸創作界線。她曾參與葡萄牙的 「Cultivamos Cultura 生物藝術駐村計畫」,在那裡,她開始以鄉間鐘聲作為素材,透過聲譜圖(spectrogram)分析其泛音結構,進而發展出一系列以聲音為基礎的視覺化創作。

Polli 與動畫師合作,將空氣的流動轉化為 3D 動畫,再從動畫中擷取影格、3D 列印成玻璃與陶瓷雕塑,有些作品的形狀宛如水滴或自然生成的形體。在展覽中,其中幾件雕塑內還培養了能淨化空氣、釋放氧氣的活性螺旋藻(spirulina),讓作品在美學之外,也真實參與了環境循環。

-

一個後來被改造成麵包碗的造型。圖片來源:Andrea Polli。

-

玻璃雕塑,內含螺旋藻。圖片來源:Andrea Polli。

Polli 回顧這些創作經驗時說,與「有生命的系統」一起工作,始終讓她感到興奮。她著迷於聲音、空氣與物質如何在詩意與功能之間交織出新的關係。

「我對『功能性』這件事特別感興趣,」她說,尤其當那些生命材料能夠主動改變周遭環境時。

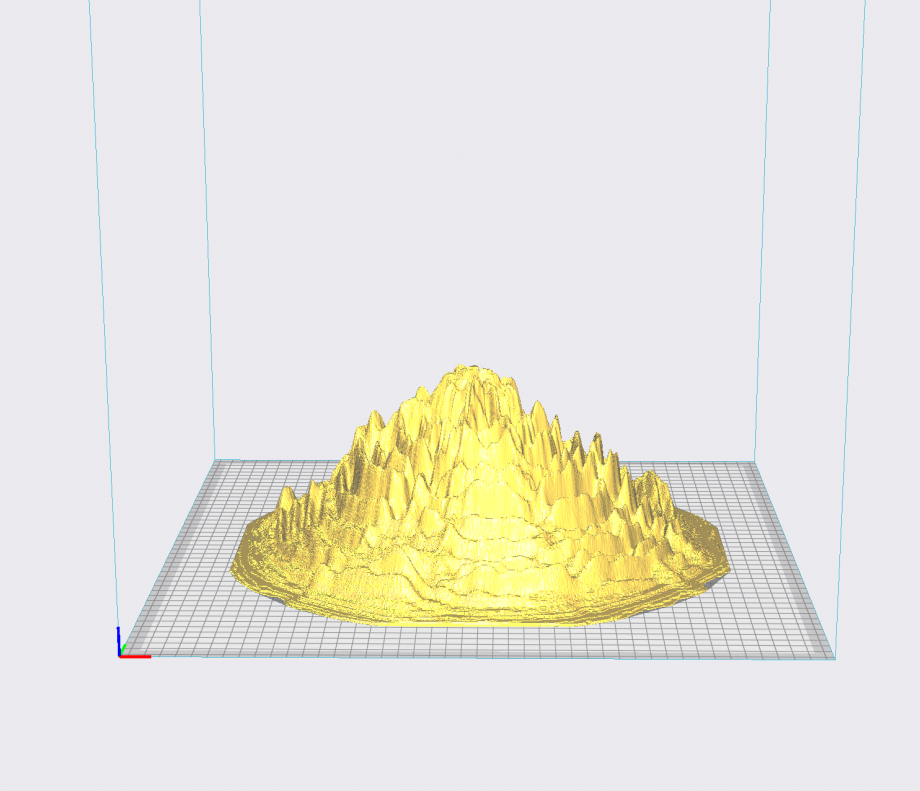

目前,Polli 正於日本奈良的 Space Department 駐村創作,並將這些概念進一步延伸。她以佛教誦經的聲譜圖為靈感,將聲音的頻率結構轉化為 3D 列印的立體造形,外觀呼應了神聖的舍利塔(stupa)結構。

-

佛教誦經的聲譜圖(Chant spectrogram)。

-

3D 舍利塔模型渲染圖。

Polli 也嘗試在材料中「嵌入空氣」,使用泡沫玻璃(foam glass)與生質泡棉(biofoam)進行創作,並逐漸對「生命、礦物與形態」之間的關係產生濃厚興趣。

談到為什麼選擇使用生質泡棉時,她笑著說:「我教生物藝術與設計,但之前從沒真正動手做過 biofoam。來到日本後,發現寒天(agar)在這裡有深厚的文化歷史,正好是個很好的契機。我被這種材料不可預期的反應給吸引住。而且我原本以為它會比玻璃或陶瓷更容易做大型作品——結果它會縮得超誇張,大概要縮一半吧!」

對 Polli 來說,地球上多樣的礦物正是生命活動的結果,也最能體現她作品中「生物性」與「物質性」之間的連結。

她的生質泡棉實驗結合了永續與遊戲精神。Polli 所製作的 biofoam 以寒天、甘油與天然色素為基底,是可生物分解的環保材料,被她用來製作玩具、燈具,甚至可以食用的雕塑。在駐村期間舉辦的公開活動 「Biofoam Happy Hour」 中,參與者可以親手觸摸這些泡棉、觀看即場示範,甚至試吃不同口味的版本——像是瑪格麗特(margarita)與巧克力風味。

對 Andrea Polli 而言,藝術不該只是象徵或表態,它必須介入現實、引發改變。她將「數據視覺化」視為一種橋樑,讓人們不只「看見」環境議題的抽象變化,也能在情感上真實感受到它的影響。

她的創作始終貫穿跨領域的精神——結合科學、藝術與公共參與,讓作品成為促進對話與行動的平台。Polli 的實踐揭示了環境藝術中蘊含的可能與張力:她不僅成功地「讓不可見的事物被看見」,更進一步邀請觀眾將那份瞬間的覺察,化為持續的改變。

關於Andrea Polli

Andrea Polli 是一位結合藝術、科學與科技創作的藝術家與學者。她的實踐涵蓋媒體表演與裝置藝術、公共介入計畫、策展與寫作,長期探索藝術如何作為理解環境與科技變遷的介面。

目前任教於 新墨西哥大學(The University of New Mexico),擔任藝術學院與工程學院的雙聘教授,同時也是該校「數位媒體講座教授(Mesa Del Sol Endowed Chair of Digital Media)」。她擁有英國普利茅斯大學(University of Plymouth)以實踐為導向的博士學位,以及芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago)時間藝術(Time Arts)碩士學位。

Polli 的作品與研究橫跨藝術、科學與科技領域,曾於多個國際展演平台發表,包括 惠特尼美術館(Whitney Museum of American Art)。她的創作屢獲國際肯定,獲得多項獎助、駐村與獎項支持,如 NYFA(紐約藝術基金會)、UNESCO(聯合國教科文組織) 等機構。

此外,她曾與 NASA / 戈達德氣候研究中心(NASA/Goddard Institute Climate Research Group) 及 美國國家大氣研究中心(NCAR) 合作,並獲得 美國國家藝術基金會(NEA)、美國國家科學基金會(NSF) 與 傅爾布萊特獎學金(Fulbright) 等多項資助,其中包括兩個總額超過 150 萬美元的大型計畫,例如 NEA 支持的 ISEA2012:Machine Wilderness。

她的作品與研究曾被《洛杉磯時報》、《Art in America》、《Art News》、《NY Arts》等媒體專文報導。近年出版的著作包括《Far Field: Digital Culture, Climate Change and the Poles》與《Hack the Grid》。

-

FabCafe Taipei Editorial Team

This articles is edited by FabCafe Taipei.

Please feel free to share your thoughts and opinions on this article with us.

→ Contact usThis articles is edited by FabCafe Taipei.

Please feel free to share your thoughts and opinions on this article with us.

→ Contact us