Talk Event

- #開催終了

- #誰でもウェルカム

手触り感のある未来をつくるために、私たちはテクノロジーとどう向き合うのかを問い直す。IAMAS(情報科学芸術大学院大学)で教鞭を取りながら、日本のメイカームーブメントを牽引してきた小林茂氏、ベルクソン研究の第一人者 平井靖史氏と、新刊出版記念トークイベントを開催。

2025.10.27 (月) UTC+09:00

19:00 – 21:30 Open at 18:30

Peatixよりお申し込みください

手触り感のある未来をつくるために

テクノロジーとどう向き合うか?

テクノロジーの進化・発展のスピードは目覚ましく、日々新しいツールやサービスが生まれています。一方で、AIをはじめとしたテクノロジーの進歩によって、「つくる」という行為の現場と作り手の距離が遠ざかっているように感じられることも。

こうした流れのなか、私たちはテクノロジーと手触り感のある関係性を保つために、それらとどう向き合い、どのように自らのクリエイティビティとつなげるべきでしょうか。

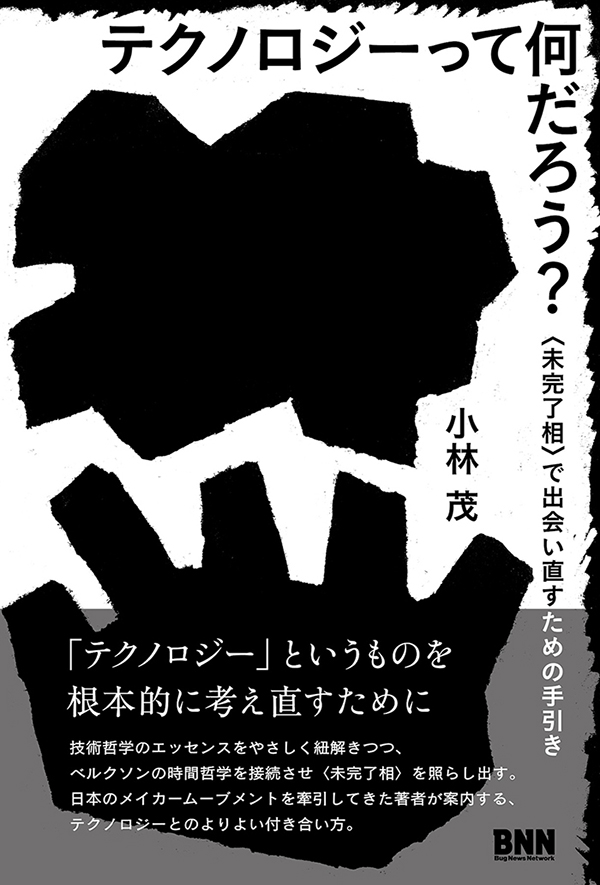

こうしたテクノロジーに対する不安やわからなさと向き合っている方々に向けて、新しい道標となる本『テクノロジーって何だろう?〈未完了相〉で出会い直すための手引き』(株式会社ビー・エヌ・エヌ)が出版されました。FabCafe Tokyoでは、著者の小林茂先生をゲストに迎え、本書の出版記念イベントを開催します。

テクノロジーそのものが持つ可能性や、それが社会に与える長期的な影響について深く考えるオープンな機会です。本を読んだ方も、これから読む方も、ぜひご参加ください。

『テクノロジーって何だろう?〈未完了相〉で出会い直すための手引き』

*株式会社ビー・エヌ・エヌ 書籍紹介より引用

テクノロジーとの付き合い方に悩むあなたへ

どんどん進歩していくテクノロジーに、ついていけなさを感じていませんか。

本書は、ハイデガー、スティグレール、ユク・ホイからポスト現象学まで、技術哲学のエッセンスをわかりやすく解説しつつ、ベルクソンの時間哲学を接続させ「未完了相」を照らし出すことで、「テクノロジー」というものの捉え方を更新する一冊です。

芸術と科学の融合を掲げる学校IAMAS(情報科学芸術大学院大学)で長きにわたって教鞭をとり、日本のメイカームーブメントを牽引してきた著者が、テクノロジーに対して手触り感を持てるよう導きます。

こんな人におすすめ:

- 生成AIを利用して仕事などをしているが、先端的なテクノロジーについていけなさや不安を感じている人

- テクノロジーを利用して作品制作やプロダクト開発をしているが、受け身で使っていることに疑問を感じている人

■刊行年:2025年

■出版社:株式会社ビー・エヌ・エヌ Webサイトはこちら

*当日、会場にて書籍の販売も行います。(キャッシュレスのみ)

今回、小林氏に加え、ベルクソンおよびライプニッツを中心とする近現代哲学を専門に研究している慶應義塾大学 文学部 教授 平井靖史氏を迎え、それぞれの視点からテクノロジーの変遷をどう捉えるのか、またそれらとどう向き合えるかを再考察するトークを行います。

FabCafe Tokyoは開業以来、渋谷を拠点に国内のさまざまな研究者・クリエイターらとともに、テクノロジーをひらく活動とそのための場づくりを通して、社会を創発する取り組みを行なってきました。

イベントを通して、複雑化する社会の中でテクノロジーを活かしながらより良い未来をつくるためのアプローチを、ともに語りましょう。

参加者特典:小林氏による書き下ろし補論+読書案内をプレゼント

イベント参加者全員に、小林氏が本イベントのために書き下ろした補論を差し上げます。この機会をお見逃しなく。

主催:FabCafe Tokyo / 株式会社ロフトワーク

協力:株式会社ビー・エヌ・エヌ

-

小林 茂

情報科学芸術大学院大学[IAMAS]図書館長・教授

博士(メディアデザイン学)。人工知能などのテクノロジーは、中立の単なる道具でもなければ不可避で抗えない決定論的なものでもなく自在に解釈できるものであると捉え、多様な人々が手触り感を持って議論に参加できるような手法を探求している。著書に『テクノロジーって何だろう?——〈未完了相〉で出会い直すための手引き』(ビー・エヌ・エヌ)、監訳書に『デザインと障害が出会うとき』(オライリー・ジャパン)など。岐阜県大垣市において隔年で開催されているメイカームーブメントの祭典「Ogaki Mini Maker Faire」では2014年より総合ディレクターを担当。

(撮影:丸尾隆一)

博士(メディアデザイン学)。人工知能などのテクノロジーは、中立の単なる道具でもなければ不可避で抗えない決定論的なものでもなく自在に解釈できるものであると捉え、多様な人々が手触り感を持って議論に参加できるような手法を探求している。著書に『テクノロジーって何だろう?——〈未完了相〉で出会い直すための手引き』(ビー・エヌ・エヌ)、監訳書に『デザインと障害が出会うとき』(オライリー・ジャパン)など。岐阜県大垣市において隔年で開催されているメイカームーブメントの祭典「Ogaki Mini Maker Faire」では2014年より総合ディレクターを担当。

(撮影:丸尾隆一)

-

平井 靖史

慶應義塾大学 文学部 教授

ベルクソン・ライプニッツなど近現代哲学。時間と心の哲学。記憶

の形而上学。 PBJ(Project Bergson in

Japan)代表。国際ベルクソン協会・日仏哲学会理事。武蔵野美術大学油絵科卒、東京都立大学哲学科・同大学院で哲学を専攻。 福岡大学人文学部教授を経て現職。著書に『 世界は時間でできている──ベルクソン時間哲学入門』など。

「拡張ベルクソン主義」の枠組みのもと、マルチスケールと未完了相をキーワードとする時間概念のアップデートを通じて、 現代の科学・芸術と接続するあらたな哲学を模索しています。 ベルクソン・ライプニッツなど近現代哲学。時間と心の哲学。記憶

の形而上学。 PBJ(Project Bergson in

Japan)代表。国際ベルクソン協会・日仏哲学会理事。武蔵野美術大学油絵科卒、東京都立大学哲学科・同大学院で哲学を専攻。 福岡大学人文学部教授を経て現職。著書に『 世界は時間でできている──ベルクソン時間哲学入門』など。

「拡張ベルクソン主義」の枠組みのもと、マルチスケールと未完了相をキーワードとする時間概念のアップデートを通じて、 現代の科学・芸術と接続するあらたな哲学を模索しています。

-

金岡 大輝

FabCafe Tokyo CTO

英国で建築を学んだ後、持ち前の幅広いデジタルファブリケーションの知識を活かしFabエンジニアとしてFabCafe Tokyoの立ち上げに参加。Fab部門のリーダーを務め、テクニカルワークショップなどを主宰。その後、Noiz Architectsにてコンピューテーショナルデザインを駆使した建築設計に携わる。

2015年ロフトワーク入社。デジタルファブリケーションの知識と海外とのネットワークを活かし、世界各地のFabCafeの立ち上げ・海外クリエイターとのコラボレーションや作品制作・自治体や海外大学との教育プログラム設計・アート展示ディレクション・コミュニティ運営・コンピューショナルデザインを駆使したプロジェクト企画などを幅広く手がける。

2019年よりFabCafe Tokyo CTOとしてFabCafe Tokyoのリーダーを務める。

英国で建築を学んだ後、持ち前の幅広いデジタルファブリケーションの知識を活かしFabエンジニアとしてFabCafe Tokyoの立ち上げに参加。Fab部門のリーダーを務め、テクニカルワークショップなどを主宰。その後、Noiz Architectsにてコンピューテーショナルデザインを駆使した建築設計に携わる。

2015年ロフトワーク入社。デジタルファブリケーションの知識と海外とのネットワークを活かし、世界各地のFabCafeの立ち上げ・海外クリエイターとのコラボレーションや作品制作・自治体や海外大学との教育プログラム設計・アート展示ディレクション・コミュニティ運営・コンピューショナルデザインを駆使したプロジェクト企画などを幅広く手がける。

2019年よりFabCafe Tokyo CTOとしてFabCafe Tokyoのリーダーを務める。

-

19:00 – 19:10

-

イントロダクション

-

19:10 – 19:40

-

プレゼンテーション1. 小林茂

-

19:40 – 19:55

-

プレゼンテーション2. 平井靖史

-

19:55 – 20:00

-

休憩

-

20:00 – 20:50

-

ディスカッション

-

20:50 – 21:00

-

アウトロダクション

-

21:00 – 21:30

-

懇親会

-

日時

-

2025.10.27 (月) 19:00 – 21:30 Open at 18:30 UTC+09:00

-

会場

-

FabCafe Tokyo

東京都渋谷区道玄坂1-22-7 道玄坂ピア1F

京王井の頭線 神泉駅 南口 徒歩3分

JR 渋谷駅 徒歩10分

03-6416-9190

Google mapで開く -

参加費

-

2,000円 ワンドリンクチケット付

-

定員

-

40名

-

オーガナイザー

-

Peatixよりお申し込みください