Talk Event

- #開催終了

既定の答えがない複雑な社会課題に対して、自らの手を動かしながら解決策を探索できる人材を育成するための方法や具体的事例について、ゲストとともに考えます。[Guest:ジェニー・スー 氏(NCKU President)、レスリー・ツァイ 氏(NCKU Atelier Future CEO)、小林茂 氏(情報科学芸術大学院大学 [IAMAS])、富樫 佳織 氏(京都精華大学 メディア表現学部 准教授)]

2023.2.13 (月) UTC+09:00

15:00 – 17:00 (14:30 開場)

FabCafe Kyoto (MTRL KYOTO) | Google mapで開く

40名

無料(要予約) ご注意ください:プログラムは、予告なく変更される場合があります。 お席は先着順となります。満席になり次第申込をクローズいたします。

「参加する」ボタンをクリックすると、申込フォームへ移動します。

2022年、ロフトワークは台湾の国立成功大学(NCKU)とともに、サスティナブルな文化発展とその際に生じる数々の問題解決に取り組む人材を育てる9週間の講座『Future Dynamic Program(フューチャー・ダイナミック・プログラム)』を実施。当初の募集定員を超える学生たちの応募のもと、先進的なテーマに取り組みました。

(参考記事 : Future Dynamic Program – 他拠点連携でテクノロジーと社会課題を同時探究する教育プログラム )

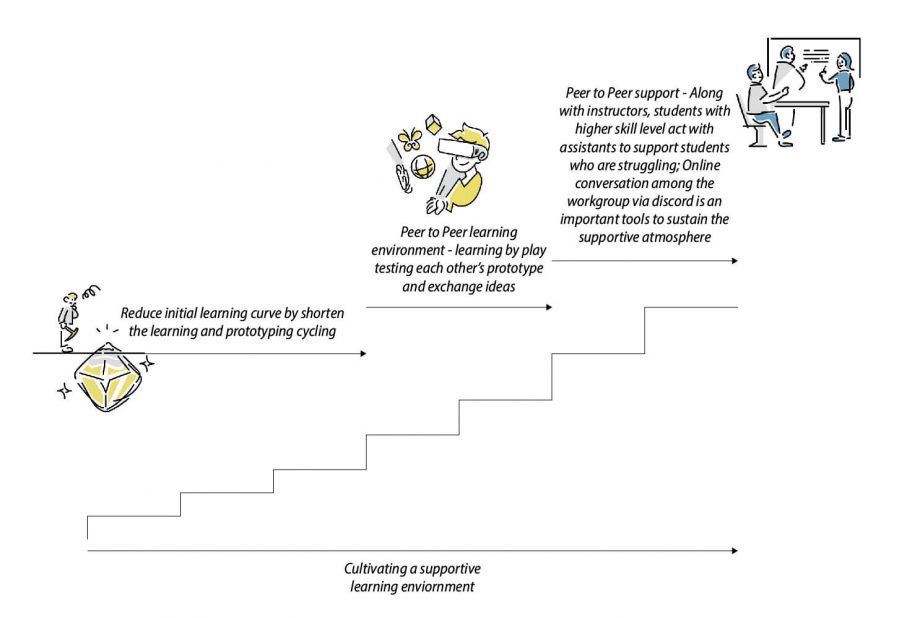

『Future Dynamic Program』は、学生が自主的に考え経験や実践を志向する態度を身につけることに焦点を当てた短期集中型のサマースクール。日本と同じように、台湾の大学教育の現場でも「能動的な学習態度をどのように学生に身に着けてもらうか」が課題として盛んに議論されています。そんな中、通常の大学のカリキュラムに+αする形で実施されたのが今回のプログラムです。

このプログラムは、既定の答えがない複雑な社会課題に対して、新しいテクノロジーや考え方を活用することで、自らの手を動かしながら解決策を探索できるよう生徒を導くことが大きな目的の一つ。大切なポイントは、これまでに培ってきた「教える」というカリキュラムを否定するでもなく、また大学を「実践」を題材にした単なるビジネススクールにするでもなく、「知識・技術」を軸に「実践」を通じた社会との繋がりを得ていくことでした。

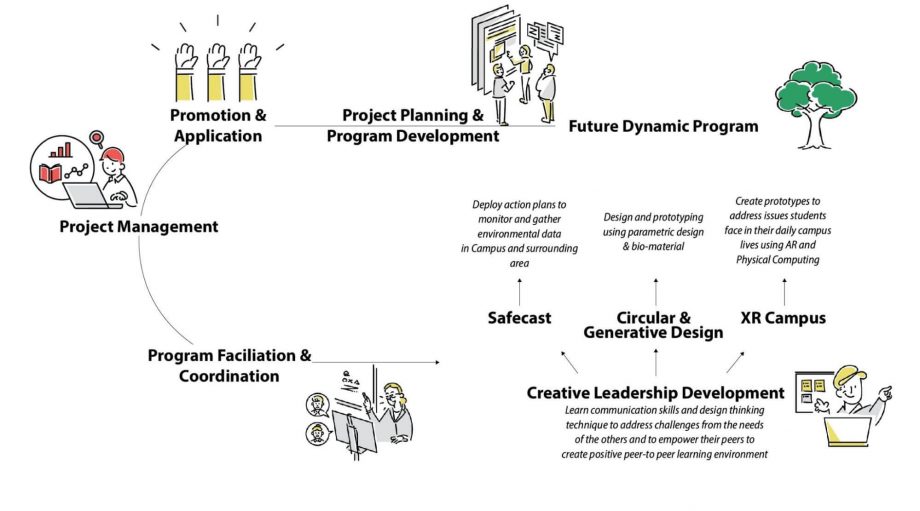

そうした背景のもと、生徒たちはXRやバイオ、Safecastなどのを用いたプログラムでの制作活動を実施。加えて、大学キャンパスを拠点にオンラインで日本と台湾を繋ぎ、国際的な連携によるハイブリッドなプログラムとして取り組むことで、学生たちが今後も専門領域や国境の垣根を超えたコラボレーションを実践していくことへの道筋を示しました。

▲「Future Dynamic Program」構成と実施プロセス

本イベントでは、この『Future Dynamic Program』を企画・運営したNCKU 未來智慧工場(Atelier Future)代表 Leslie Tsai(レスリー・ツァイ)さん、NCKU 学長のJenny Su(ジェニー・スー)さん、そして「XR」のワーキンググループで講師としてコラボレーション参加した情報科学芸術大学院大学 [IAMAS]の小林茂さん、さらにイノベーションプロセスとPBL(課題解決型学習 / Project Based Learning)を教育の現場で実践的に研究されている、京都精華大学の富樫佳織さんをを招き、自主性を後押しするアクティブ・ラーニングのあり方について考えます。

- テーマ設定

- ゴールとプロセスの設計

- コラボレーター選定とコミュニケーション

- ファシリテーション・参加者エンパワメントの方法

- オンラインオフラインハイブリッドのためのツール

- どのように成果を計るか

- どのようにモチベートするか

- どのように短時間でPDCAをまわすか

15:00-15:05 | イントロダクション

・堤大樹(ロフトワーク台湾・シニアディレクター)

・木下浩佑(ロフトワーク MTRL/FabCafe Kyoto マーケティング&プロデュース )

15:05-15:45 | プレゼンテーション① *逐次通訳あり

NCKU 未來智慧工場(Atelier Future)および「Future Dyamic Project」について

・ジェニー・スー 氏(NCKU President)

・レスリー・ツァイ 氏(NCKU Atelier Future CEO)

15:45-16:15 | プレゼンテーション②

「Future Dynamic Program」XRワーキンググループ事例紹介

・小林茂 氏(情報科学芸術大学院大学 [IAMAS])

16:15-16:45 | プレゼンテーション③

日本におけるPBL(Project Based Learning)の具体的実践について

・富樫 佳織 氏(京都精華大学 メディア表現学部 准教授)

16:45-17:00 | Q&A Sessions

-

Huey – Jen Jenny Su

National Cheng Kung University (NCKU) President

-

Leslie Yu-Pei TSAI

National Cheng Kung University (NCKU) CEO of Atelier Future

-

小林 茂

情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授

主な研究分野:テクノロジーの哲学

人工知能などのテクノロジーは、中立の単なる道具でもなければ不可避で抗えない決定論的なものでもなく自在に解釈できるものであると捉え、多様な人々が手触り感を持って議論に参加できるような手法を探求している。

主な研究分野:テクノロジーの哲学

人工知能などのテクノロジーは、中立の単なる道具でもなければ不可避で抗えない決定論的なものでもなく自在に解釈できるものであると捉え、多様な人々が手触り感を持って議論に参加できるような手法を探求している。

-

富樫 佳織

京都精華大学 メディア表現学部 准教授

学習院大学法学部卒業。早稲田大学商学研究科修了(MBA)NHK(日本放送協会)、放送作家、WOWOWでのプロデューサーを経て現職。専門は、ビジネスモデル、イノベーション・プロセス、コンテンツビジネス、マーケティング。放送番組の受賞歴として『Blueman Group Connect to Japan』(WOWOW)での第40回国際エミー賞アート番組部門ファイナリスト、第2回衛星放送協会オリジナル番組アワード中継番組部門最優秀番組、映文連アワード2013「ソーシャルコミュニケーション部門」部門優秀賞、ほか。著書に『この一冊で全部わかる ビジネスモデル』(2020年、SBクリエイティブ)『文系学生のための企業研究』(2021年、中央経済社)『やわらかロジカルな話し方』(2017年、クロスメディア・パブリッシング)。

学習院大学法学部卒業。早稲田大学商学研究科修了(MBA)NHK(日本放送協会)、放送作家、WOWOWでのプロデューサーを経て現職。専門は、ビジネスモデル、イノベーション・プロセス、コンテンツビジネス、マーケティング。放送番組の受賞歴として『Blueman Group Connect to Japan』(WOWOW)での第40回国際エミー賞アート番組部門ファイナリスト、第2回衛星放送協会オリジナル番組アワード中継番組部門最優秀番組、映文連アワード2013「ソーシャルコミュニケーション部門」部門優秀賞、ほか。著書に『この一冊で全部わかる ビジネスモデル』(2020年、SBクリエイティブ)『文系学生のための企業研究』(2021年、中央経済社)『やわらかロジカルな話し方』(2017年、クロスメディア・パブリッシング)。

-

国立成功大学

National Cheng Kung University (NCKU)

NCKUは、1931年に創設された国立総合大学。台湾中南部の最難関大学として知られる。近年の大きな動きとして、NCKUはSDGsを社会と接続するための世界的な言語ととらえ、2017年に全学SDGs宣言を発表。こうした取り組みにより、標準的な教育の枠組みを脱却し、学問分野ごとの制約を受けない、学術・研究両面における持続可能性を中心としたカリキュラムを構築することができるようになった。2021年度までに約1,500の持続可能性に関連する科目を設置し、気候変動、食糧不足、戦争や気候難民、安全保障問題など、困難で、グローバルな問題に対処できる洞察力とスキルを備えた未来の人材を育成に力をいれている。

NCKUは、1931年に創設された国立総合大学。台湾中南部の最難関大学として知られる。近年の大きな動きとして、NCKUはSDGsを社会と接続するための世界的な言語ととらえ、2017年に全学SDGs宣言を発表。こうした取り組みにより、標準的な教育の枠組みを脱却し、学問分野ごとの制約を受けない、学術・研究両面における持続可能性を中心としたカリキュラムを構築することができるようになった。2021年度までに約1,500の持続可能性に関連する科目を設置し、気候変動、食糧不足、戦争や気候難民、安全保障問題など、困難で、グローバルな問題に対処できる洞察力とスキルを備えた未来の人材を育成に力をいれている。

-

堤 大樹

株式会社ロフトワーク, シニアディレクター

「関西にこんなメディアがあればいいのに」という想いで2013年にWebマガジンANTENNAをスタート。2016年に4年半勤めた呉服問屋の営業を退職し、ロフトワークに入社。個人での仕事の依頼が増えたことを受け、2020年に文化にまつわる制作会社Eat, Play, Sleep inc.を設立とほぼ同時に、ANTENNAの編集長を後進に託し、「旅と文化」をテーマとしたメディアPORTLAを立ち上げ編集長に就任した。持ち味はエゴの強さで、好きなことは企画・編集業務。関係者各位に助けられ、発見と失敗の多い毎日を謳歌中。現在は台湾に異動。

「関西にこんなメディアがあればいいのに」という想いで2013年にWebマガジンANTENNAをスタート。2016年に4年半勤めた呉服問屋の営業を退職し、ロフトワークに入社。個人での仕事の依頼が増えたことを受け、2020年に文化にまつわる制作会社Eat, Play, Sleep inc.を設立とほぼ同時に、ANTENNAの編集長を後進に託し、「旅と文化」をテーマとしたメディアPORTLAを立ち上げ編集長に就任した。持ち味はエゴの強さで、好きなことは企画・編集業務。関係者各位に助けられ、発見と失敗の多い毎日を謳歌中。現在は台湾に異動。

-

木下 浩佑

株式会社ロフトワーク, FabCafe Kyoto ブランドマネージャー

京都府立大学福祉社会学部福祉社会学科卒業後、カフェ「neutron」およびアートギャラリー「neutron tokyo」のマネージャー職、廃校活用施設「IID 世田谷ものづくり学校」の企画職を経て、2015年ロフトワーク入社。素材を起点にものづくり企業の共創とイノベーションを支援する「MTRL(マテリアル)」と、テクノロジーとクリエイションをキーワードにクリエイター・研究者・企業など多様な人々が集うコミュニティハブ「FabCafe Kyoto」に立ち上げから参画。ワークショップ運営やトークのモデレーション、展示企画のプロデュースなどを通じて「化学反応が起きる場づくり」「異分野の物事を接続させるコンテクスト設計」を実践中。社会福祉士。2023年、京都精華大学メディア表現学部 非常勤講師に就任。

https://loftwork.com/jp/people/kousuke_kinoshita京都府立大学福祉社会学部福祉社会学科卒業後、カフェ「neutron」およびアートギャラリー「neutron tokyo」のマネージャー職、廃校活用施設「IID 世田谷ものづくり学校」の企画職を経て、2015年ロフトワーク入社。素材を起点にものづくり企業の共創とイノベーションを支援する「MTRL(マテリアル)」と、テクノロジーとクリエイションをキーワードにクリエイター・研究者・企業など多様な人々が集うコミュニティハブ「FabCafe Kyoto」に立ち上げから参画。ワークショップ運営やトークのモデレーション、展示企画のプロデュースなどを通じて「化学反応が起きる場づくり」「異分野の物事を接続させるコンテクスト設計」を実践中。社会福祉士。2023年、京都精華大学メディア表現学部 非常勤講師に就任。

https://loftwork.com/jp/people/kousuke_kinoshita

株式会社ロフトワーク

-

日時

-

2023.2.13 (月) 15:00 – 17:00 (14:30 開場) UTC+09:00

-

会場

-

FabCafe Kyoto (MTRL KYOTO)

〒600-8119 京都府京都市下京区本塩竈町554

■電車でのアクセス

JR京都駅から徒歩20分

京都市営地下鉄烏丸線五条駅から徒歩10分

阪急電鉄京都線河原町駅から徒歩15分

京阪電鉄清水五条駅から徒歩5分

■バスでのアクセス

京都駅から4・17・205号系統 五条河原町下車徒歩3分

※駐車場はありません。近隣の施設をご利用ください。

Google mapで開く -

参加費

-

無料(要予約) ご注意ください:プログラムは、予告なく変更される場合があります。 お席は先着順となります。満席になり次第申込をクローズいたします。

-

定員

-

40名

-

オーガナイザー

-

株式会社ロフトワーク:

「参加する」ボタンをクリックすると、申込フォームへ移動します。