Column

2022.5.18

FabCafe編集部

Fabマッチョ始動

FabCafeHidaのげんです。カフェスタッフとして働き始めて4ヶ月が経ちます。時は少し遡り1月末。事務所でご飯を食べていると、ヒダクマの黒田さんから話しかけられました。

黒田「げんくんFabやらない?」

げん「やります」

即答でした。誘われたのが嬉しくてYesしか頭にありませんでした。

黒田「半年間トレーニングしてFabマッチョになろう」

げん「Fabマッチョ…?」

というわけで訳もわからず返事をした結果、謎のトレーニングが始まってしまいました。目標は半年でFabマッチョ。1週間でひとつは何か作品を作ろう!と決めました。ちなみにFabマッチョとは、Fab(ものづくり)を、筋トレのようにトレーニングしてモリモリFabができるようになってほしいという意味だそうです。

まずは、レーザーカッターの練習です。カフェ店内の、お靴でどうぞというサインを新しくしたいと課題が決まりました。

-

確かにほぼ見えない。

-

データ作成まではすぐに終わりましたが、問題は加工。レーザーカッターとは、その名の通りレーザーでカットするものですから、カット線がでない…。つまりこのままではカットができません。

黒田さんや、周りの詳しい方に聞いたりしてなんとか完成!一見簡単そうに見えますがが、ここに至るまでデータ作成から一週間ほどかかりました。その後も、Fabマッチョを続けていると1ヶ月ほどでレーザーカッターならひとりで使えるようになりました。カフェの業務もしながらFabマッチョトレーニング。そんなハードな毎日を送っていると、とあるチャンスが舞い降りてきました。

FabCafe HidaからFabCafe Kyotoへ

「京都行かない?」と急に決まった京都出張。Fabマッチョの修行になるようなワークショップが開かれるとのことでしたので、師匠の黒田さんと行ってきました。

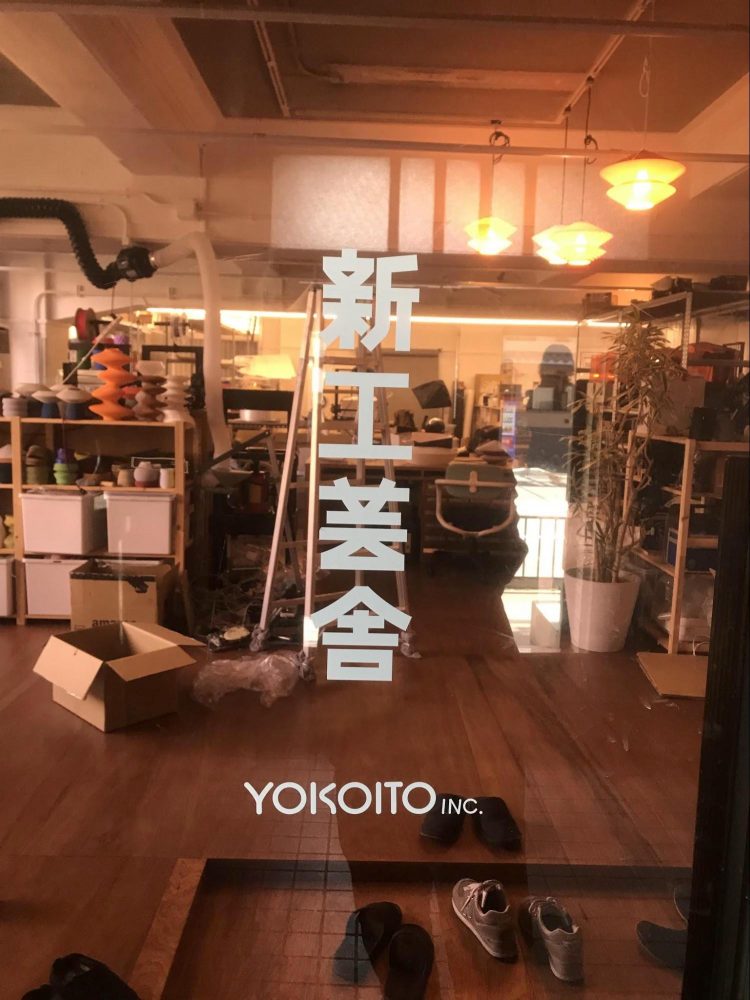

今回参加するワークショップは、新工芸舎主催の【新工芸入門-のせものワークショップ】です。FabCafe Kyotoが協力とのことで特派員として参加させていただくことになりました。

新工芸舎

デザイン/エンジニアリング/ソフトウェア/エレクトロニクスなどの専門分化された分野の再統合を前提に、デジタル-アナログの境界を行き来しつつ表現活動や問題解決を行うことを新しい工芸と定義し、京都を拠点に様々な制作活動をする。特にデジタルファブリケーションを応用した新しい技術/技法の開発に日夜取り組み、社外と連携した開発案件を担当すると共に、近年ではFDM方式の3Dプリンタで造形する編みのような質感が特徴的な“tilde”シリーズを展開する。

-

4時間かけて無事京都に到着。早速FabCafe Kyotoの中を見させていただくことに。

-

入ってすぐに、今回のワークショップで作成する、「のせもの」がお出迎えしてくれました。置いてあるものは全て購入可能な商品です。

-

FabCafe Hidaにはないデジタル刺繍ミシンがあります。写真やイラストも刺繍できるすごいミシン。

-

FabCafe Kyotoの木下さんからワークショップと新工芸舎の説明がありました。「今回のワークショップは、自然物を観察し対話することが目的で、新工芸舎の洗練された商品を真似して作ることが目的ではない。」という言葉が印象的でした。

のせものワークショップスタート

いよいよ、ワークショップが始まりました。新工芸舎の三田地さんがのせものについて説明しています。

今回ののせものワークショップの流れ

ガイダンスが終わり、素材のピックアップに移ります。

沢山の石の中から、気に入ったものを選びます。

各自、石を選び終わったようです。しかし、ここからが難しい。ただの石に機能を与えます。

-

-

参加されていた方の手が止まっています。「ある程度事前に機能を考えてたのだが、実際に触ってみて対話すると情報量が多く、楽しくてわからなくなりました。」というなんともワクワクする回答が返ってきました。

のせものは、リングにしたいとのことだったので「石を変えてみたらどうですか?」と提案してみました。

-

色は合うけどなんか違う。

-

レンガが削れて面白い石だけどこれじゃない。

-

これだ!決まる瞬間に立ち会えました。

石をスキャンして、データ化したものを今度は、サイズや角度などのせ方の方針を話し合っています。方針が決まり、のせもののデータが完成しました。これで1日目が終了です。お疲れ様でした。

-

2日目は参加者のみなさんはお休みで、のせものの「乗せる部分」の完成を待ちます。今回、ぼくがFab修行で京都に来た理由の一つがこの「乗せる部分」にあります。危うく京都旅行を満喫するところでした。

-

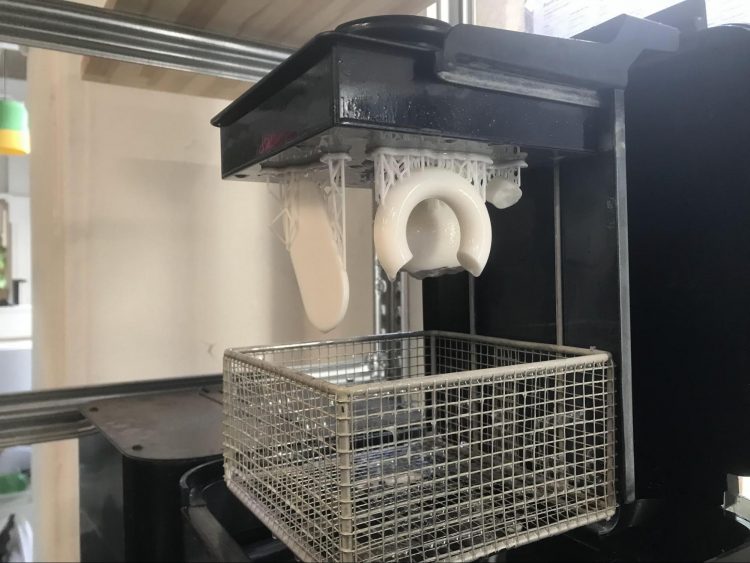

のせものは、光造形という3Dプリンターで作られています。ネイルなどに使われる素材であるレジンを使い、光を当てて硬化させます。この写真、逆さまに撮影したわけではありませんよ。逆さまに硬化させていくのです。

-

そこからさらに溶剤で洗浄し、まだ硬化しきってないので再度光を当てて硬化させます。意外と手間暇がかかる上に、一回の印刷に何時間もかかるので失敗するとかなり精神的に来ます。

いよいよ最終日

ワークショップ最終日です。前日に大きな失敗もなくなんとか全員分ののせものがプリント出来ました。

-

プリントできたパーツをサポートから外し、ヤスリで丁寧に磨いていきます。皆さん黙々と作業されてます。

-

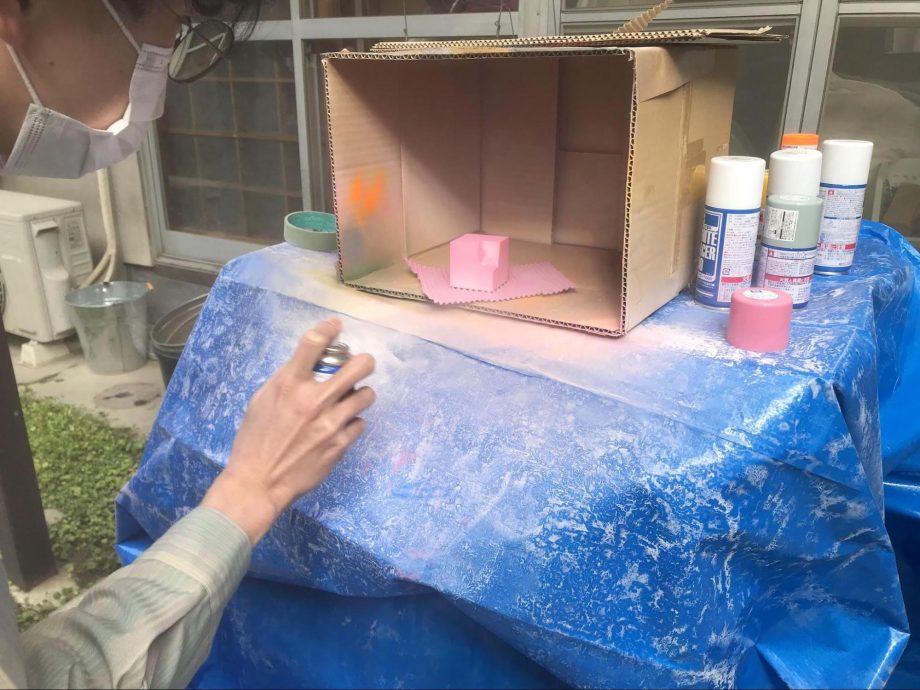

塗装に入りました。

-

おぉ!塗装すると一気にテンションが上がります!塗装をして、いよいよ接着の時です。果たして乗せることはできるのか。

-

つきました!

今回は、固まるまで時間がかかる接着剤を使用しているので15分程この姿勢で待機です。この時のコツは無心になることです。

続々とのせもの達が出来てきました。

-

初日に石で悩んでいた方はさらに機能を加え、アクセサリー置き場になりました。これ、なんと板の部分が取り外しできるのです。

-

FabCafe Kyotoに戻り、皆さんののせもの達を語らいます。

ひとりひとりに違う機能があります。オブジェとして置いておく方や、なんとかして石を自立させたいという作品も。これら全て、参加者が石と対話をして生まれた作品です。

終わりに

今回のワークショップで特に印象に残っているのが、実際に触ってみて情報量の多さにわからなくなってしまった方と、答えのない正解を一緒に考えている時間でした。

Fabマッチョとは、モリモリFabができる人だと思っていましたが、自分のためではなく誰かのFabを全力でサポートできる人なんじゃないかと今は思います。

FabCafe Hidaでは、Fab修行中のぼくと一緒に様々な体験ができます。是非、一緒にFabマッチョを目指しましょう!お待ちしております。

あなたもFabマッチョを目指しませんか?

FabCafe Hidaでは、飛騨の広葉樹を素材にレーザーカッターやUVプリンター、3Dプリンターなどを使ったものづくり体験を気軽にお楽しみいただけます。メニューはこちら。

-

FabCafe編集部

FabCafe PRチームを中心に作成した記事です。

この記事に関するご意見やご感想は、ぜひお気軽にこちらからお寄せください。

→ お問い合わせフォームFabCafe PRチームを中心に作成した記事です。

この記事に関するご意見やご感想は、ぜひお気軽にこちらからお寄せください。

→ お問い合わせフォーム