セルフブランディングが一般化した現代では、誰もがそれぞれに思い描く自分を表現して生きている。そこには、ちょっとだけ周りからの目を意識してしまう自分がいるのかもしれない。

演出ではなくて、その人らしさがにじみ出る瞬間。無意識的で、その人の性格や感情、雰囲気がにじみ出るような所作。「しぐさ」。そこには、その人の内面や人柄がふと現れる。

3Dプリントでつくる「記憶の中の音を積んだうつわ」は、人間の「しぐさ」のようだなと思った。

意識して自分らしさを表現したわけではないけど、その人の記憶が、純粋にその人だけの表情を見せる。本人だって「まさかこんな表情になるとは」と不意をつかれる。正にありのままの自分を見つめる時間だ。

音は簡単に持ち運べて共有できても、その音を聞いた時に受けた感情の部分は、共有することが難しい。記憶の中の音だから、本人だけのものになってしまう。でも、3Dプリントで音をかたちにして、そこに色にした感情を載せることで「本人だけの記憶の音」を誰かと共有できるかもしれない。

自分を表現することが不慣れであろうと、飾らない自分を誰かに見てもらえる。

自分の内側にある記憶を誰かに共有することができる。

この世界にたった一人、ありのままの自分の存在が、対話の渦を巻き起こす。

2025年6月29日(日)FabCafe Nagoyaでは、「声をかたちにする新しい記憶の残し方」として、声や音といった”あなたの記憶”をもとに、粘土でうつわをつくるワークショップ「音を積むうつわ」が開催された。燦々と照りつける太陽の下、FabCafe Nagoyaは、デジタル×感性の工房となっていた。そのワークショップの様子をレポートでお届けします。

Step 1|土に触れる – からだで記憶の準備をする

さっそく、土の色を選ぶ。

” 今日の主役 ” が登場

” 今日の主役 ” が登場

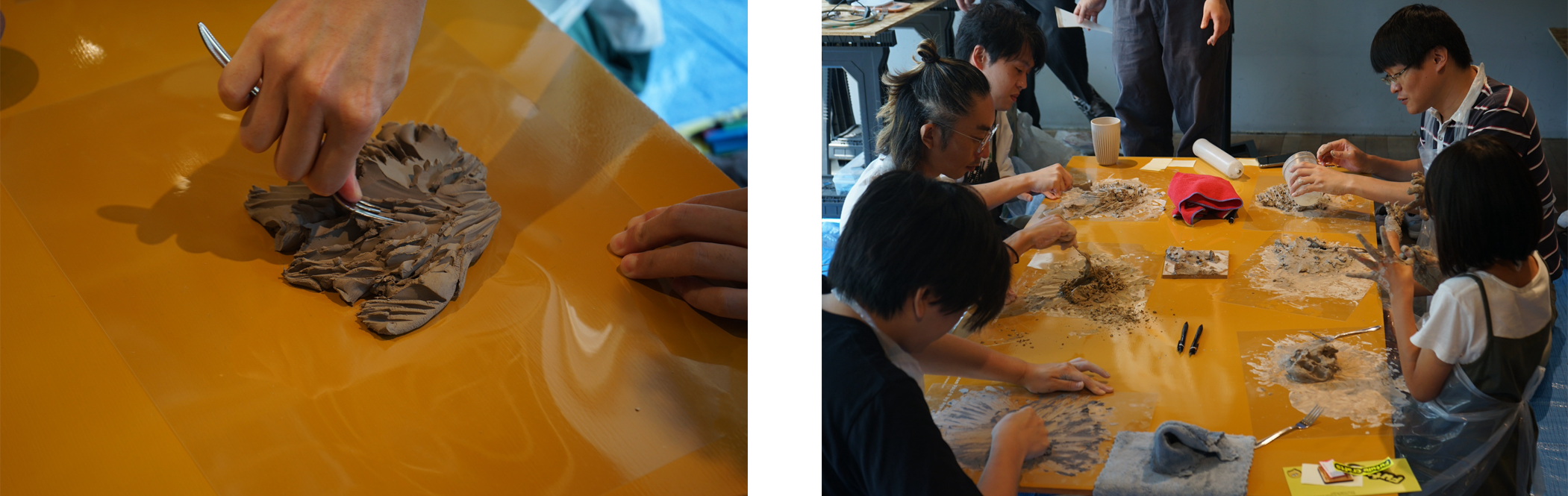

自分の色が決まったら、続いてその土をクリーム状になるまで練る作業だ。

「粘土の特性とは、なんだ。」熱心に聞く親子の姿。会場は、ノイズレスな集中ゾーン。

「粘土の特性とは、なんだ。」熱心に聞く親子の姿。会場は、ノイズレスな集中ゾーン。

手で土を触ると、土の中に含まれる水分が手によって吸収されてしまう。

そこで、フォーク。土に水を含ませながら、フォークを使ってかなり滑らかになるまで練っていく。

土をこしらえる。やり方は、我流である。

土をこしらえる。やり方は、我流である。

やっぱり大人もこどもも、土を前にするとフォークを待たずして手で練りはじめてしまうものだ。

” 愛 が溢れる”土こねの時間

” 愛 が溢れる”土こねの時間

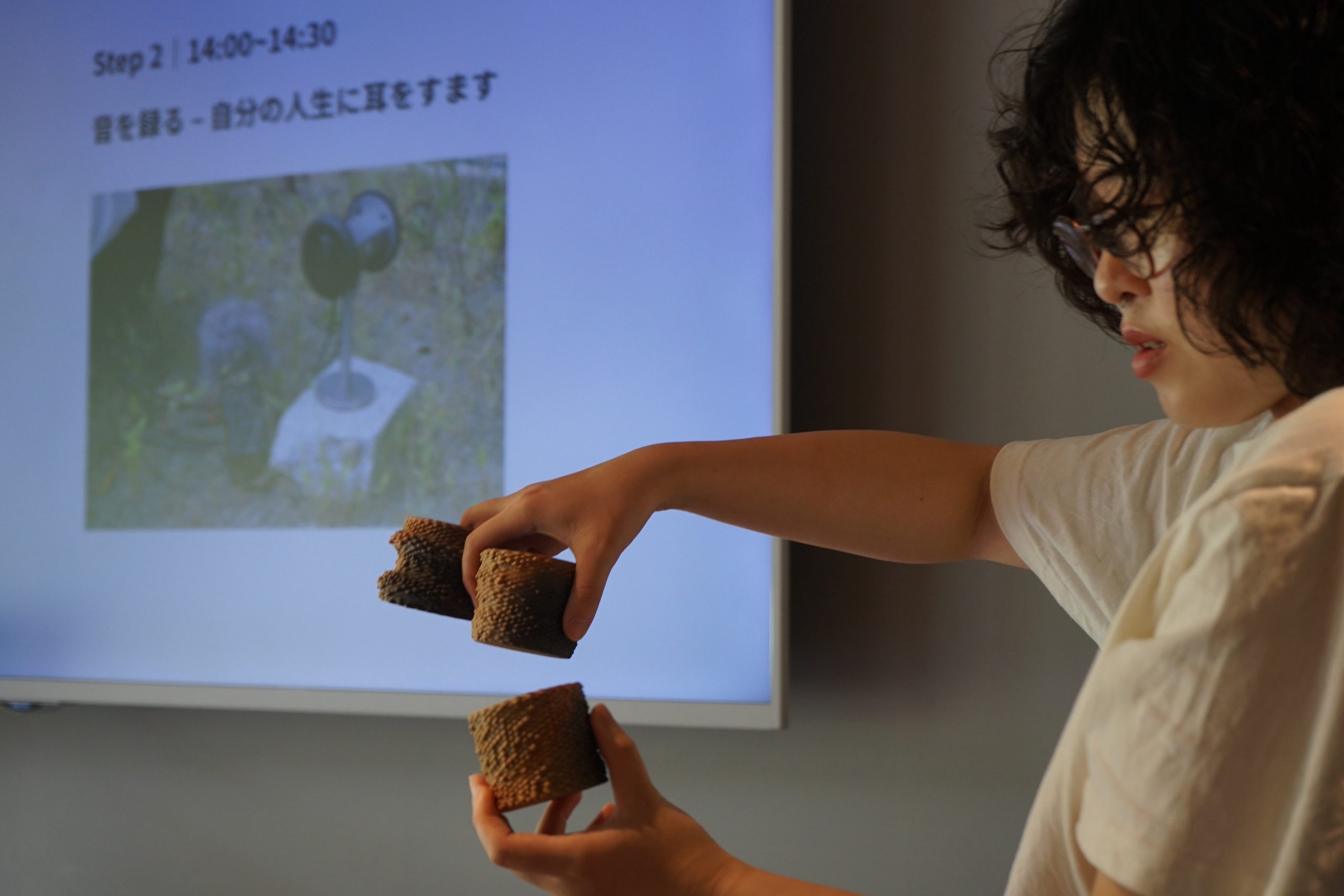

Step 2|音を録る – 自分の人生に耳をすます

「この音、好きなんだよな。」音の収集で、隣の人と繋がりが生まれる。

「この音、好きなんだよな。」音の収集で、隣の人と繋がりが生まれる。

ここでは、皆さんが持ってきた記憶の音をパソコンに集める。

さあ、どんな記憶の音を持ってきたのか、少しだけ紹介すると。

・小学生の男の子は、幼稚園の時に歌った曲(歌)を材料に。(懐かしいと言っていた)

・焚き火の音

・ししおどしの音(予想外、ほとんど水の流れる音になってしまった)

・オーストラリア旅行で録音したアボリジニの音

Step 3|音を視覚化するー音の姿を見つける

それでは、記憶の音をデータにしていく。

真正面から音の形と向き合うと、なぜかソワソワする。

真正面から音の形と向き合うと、なぜかソワソワする。

音をデータにして見てみると、飲み口が理想よりもすぼまってしまった人や、飲み口が想定より広くなってしまった人。音の大きさでうつわの輪郭は、変化するのだ。うつわのフォルムを見て、このうつわで何を飲もうか考える。はじめて目にする「記憶の音」に、誰もが息を呑む。

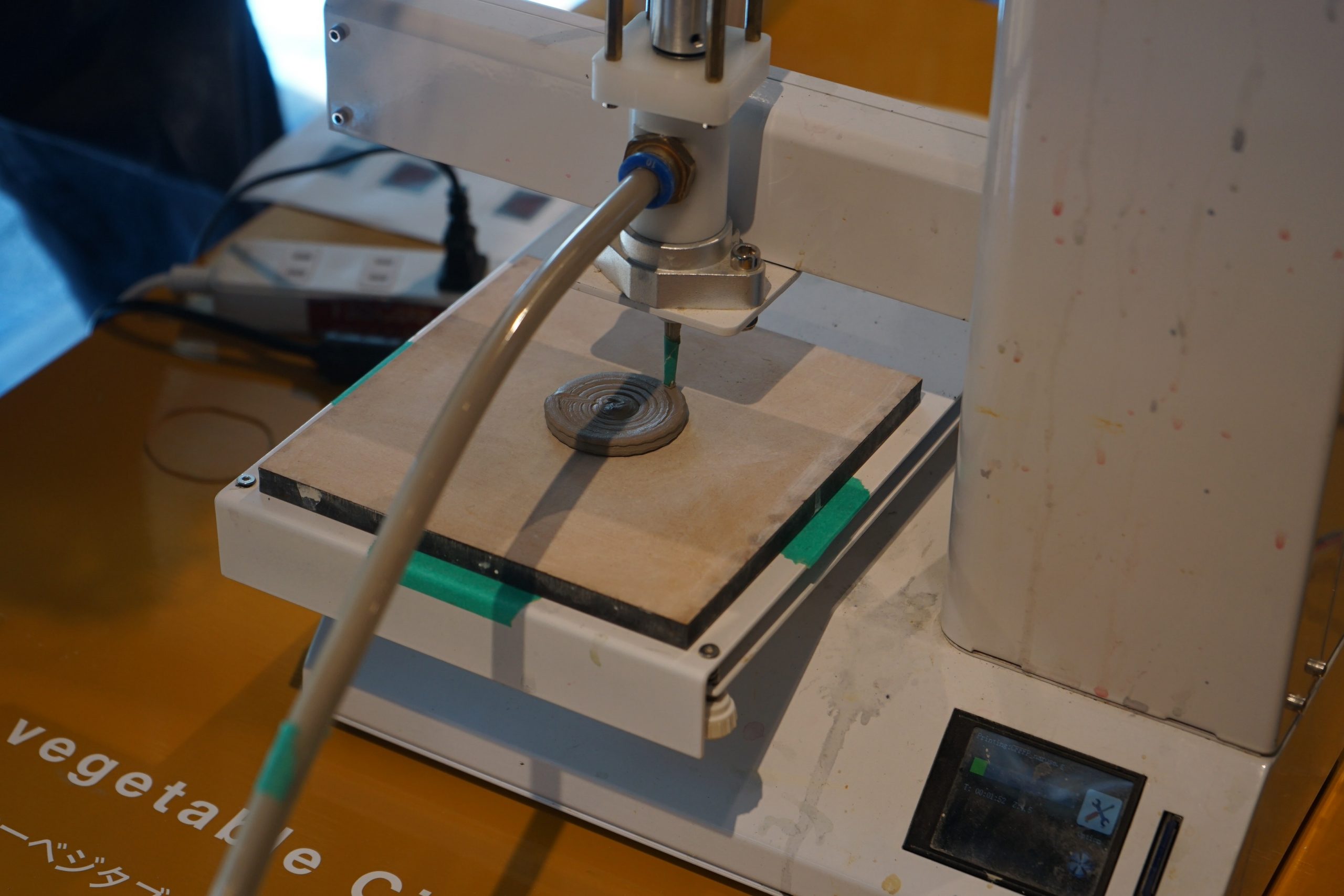

Step 4|かたちをつくる – 音からうつわへ

”音 ”は紐状になった土へと変貌

”音 ”は紐状になった土へと変貌

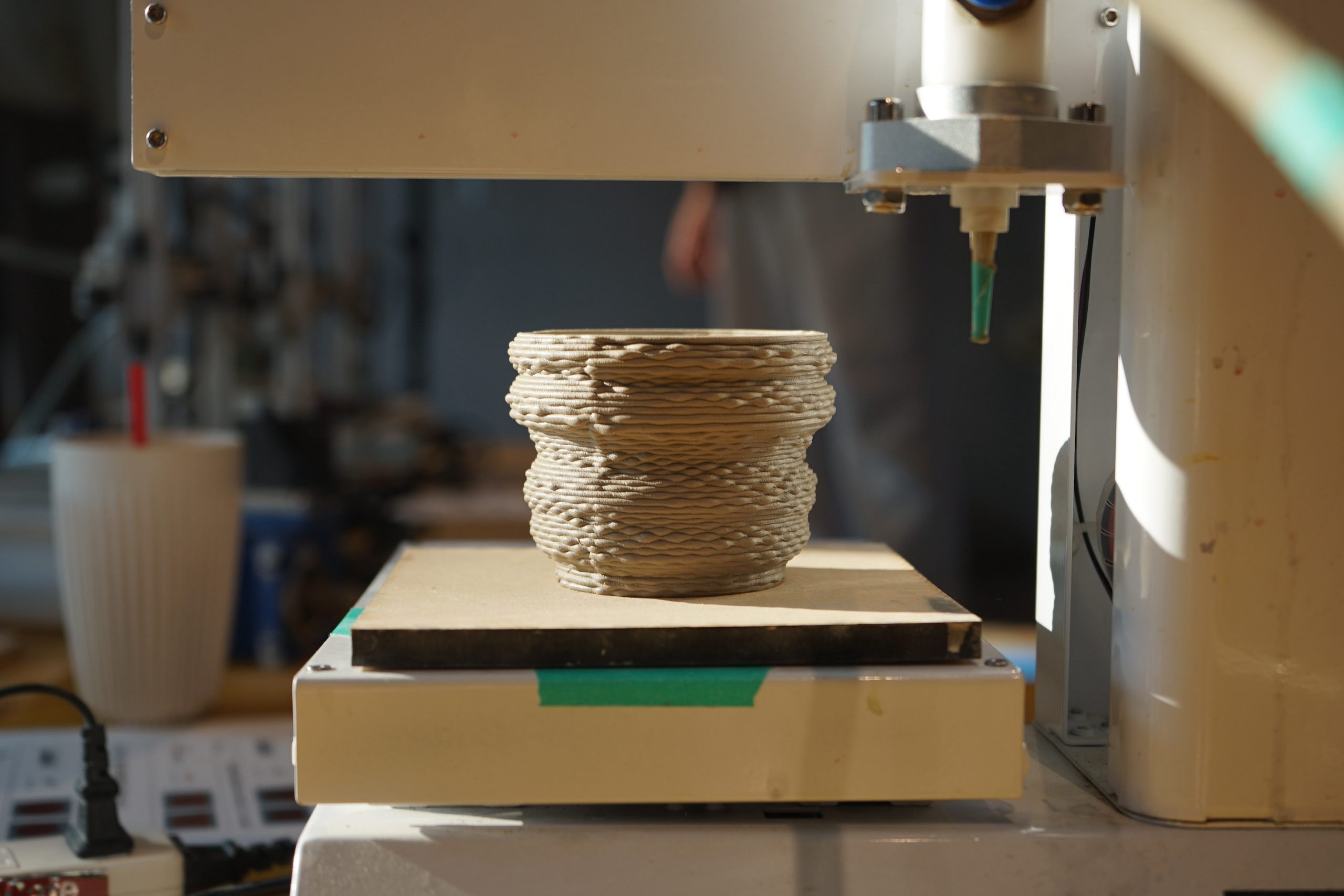

ようやく、ご対面だ。3Dプリンタに取り込んだ「記憶の音」は、紐状になった土と変貌し、制作台の上に姿を現しはじめた。まず、うつわの底に当たる部分が、土の紐で塗りつぶされていく。そして、一見コースターのようなものが出来上がる。

かなり時間をかけて、丁寧に積まれてゆく。

かなり時間をかけて、丁寧に積まれてゆく。

その後、うつわの側面をつくる作業に入り、底面の輪郭をなぞるようにして何周も何周も、「記憶の音」が積まれていった。

重力との戦いに力尽きた。

重力との戦いに力尽きた。

「記憶の音」というものは、なんとも厄介で、土を押し出す圧力が弱まると、土はうまく積み上がらず、輪郭はぶれてしまう。

出来上がったばかりの(焼成前)「記憶の音を積んだうつわ」は、土がゆるく持ち運ぶとかたちが崩れてしまう。だから、なるべく暖かい場所を探して、しばらく乾燥させる。

たった今、積み上がったばかりの「記憶の音を積んだうつわ」

たった今、積み上がったばかりの「記憶の音を積んだうつわ」

” 音 ”の整列。観察すると、うつわの縁(ふち)にも個性がある。

” 音 ”の整列。観察すると、うつわの縁(ふち)にも個性がある。

「3D粘土プリントで作る音を積むうつわ|記憶をかたちにする」ワークショップ1日目のお開きは、なんと暮れ頃に。「記憶の音」は、なんとも繊細で手に余るのだ。

どんだけだって眺めてられる。

どんだけだって眺めてられる。

ここで少し余談 ”会場の声をお届け”

・準備から片付けまで一人でやろうとすると、作業時間も長く、土を積むだけでも心が折れそうになる。だからこそ、ワークショップとしてみんなでつくると、楽しく前向きに取り組める。

・3Dプリンタの価格は、今や3万円台で購入が可能になった。チェコで生まれた3Dプリンタのモデルが元祖(父)となり、中国など様々な国で同様なモデルが製造されている。3Dプリンタ界隈では、よく3Dプリンタを「ハサミ」に例えるそうだ。ハサミのように、使う人によって出来上がるものが全く変わるツール。例えば、一流の美容師がハサミを使った時と、盆栽師がハサミを使った時、また私たちが封筒を開けるためにハサミを使った時では、それぞれ生まれる価値や利益の大きさは全く異なる、それが3Dプリンタであると。

おわりに

ひとりでない。手工芸は、伝えて、そして繋がる。

ひとりでない。手工芸は、伝えて、そして繋がる。

一般的に手工芸は、ひとり黙々と作品に向き合い、制作する印象があると思う。私たちとは、あまり交わらないところにいて、社会から孤立しているような、神聖さがある。

その面も良いのだけれど、「3D粘土プリント」はそういったステレオタイプに対して、手工芸の新しい工房のあり方を提案する。それは、すべての人に開かれた工房。

表現したいものがあるけど、技術を身につける十分な時間がない人。

手を思うように動かすことが難しい人。

芸術とは無縁だったけど、先端技術に興味がある人。

多様な背景を持つ人たちが、集まれば集まるほど、和が生まれていく。

3D粘土プリントによる手工芸も、ある意味、社会から切り離されている。でもそれは、既存の概念に縛られていないという意味。手工芸は、これからも育まれるだろう。

最後に、「3D粘土プリントで作る音を積むうつわ」Day2の告知です!

7月18日(金)19:00〜20:00 は、ここFabCafe Nagoyaにて「焼き上がったうつわを囲んでシェアする会」を開催します。ワークショップ参加者はもちろんのこと、今回のワークショップに参加出来なかった方も、ぜひカフェで開かれるシェアする会の様子を見にきてください。素敵な作家さんに出会えるかもしれませんよ!

共催

FabCafe Nagoya

協力

いとうみずき(クレイプリントアドバイス、サポート)

内田悠太(3Dモデルジェネレーター開発)

-

中垣音衣

FabCafe Nagoya アシスタントディレクター

大学時代、土にかえる新素材を、農学的な観点から活用する研究に携わる。そこから”新しいマテリアルをどのように活かすか”といったデザイン的な問いに関心が広がり、素材と社会をつなぐクリエイティブな役割に引かれるようになる。

私は、テンプレート化された幸せや、与えられた正解ではなく、日常の中で、自分の感性で発見していく幸せが「本質的な幸せ」であると考える。そうした個人的で持続的な喜びが人から人へと伝播し、循環する社会を実現したいと思い、FabCafe Nagoyaに辿り着いた。想いを形にできる可能性をここで日々感じている。

コーヒーゼリーが好き。絵本の構成に興味がある。

大学時代、土にかえる新素材を、農学的な観点から活用する研究に携わる。そこから”新しいマテリアルをどのように活かすか”といったデザイン的な問いに関心が広がり、素材と社会をつなぐクリエイティブな役割に引かれるようになる。

私は、テンプレート化された幸せや、与えられた正解ではなく、日常の中で、自分の感性で発見していく幸せが「本質的な幸せ」であると考える。そうした個人的で持続的な喜びが人から人へと伝播し、循環する社会を実現したいと思い、FabCafe Nagoyaに辿り着いた。想いを形にできる可能性をここで日々感じている。

コーヒーゼリーが好き。絵本の構成に興味がある。