Event report

2025.9.2

伊藤 遥 / Haruka Ito

FabCafe Nagoya コミュニティマネジャー、ディレクター

こんにちは!

FabCafe Nagoya教育コミュニティマネジャーの伊藤遥(こはる)です。

第2回目のNagoya After School Loungeでは、“プレイフルな学び”をテーマに、参加者の皆さんとともに体験と対話を重ねました。教育関係者、保護者、学生、クリエイターなど、さまざまな背景を持つ大人たちが集まり、実際に当日も遊びを通して新たな出会いと気づきが生まれた時間となりました。

普段何気なく使っている「遊び」と「学び」という言葉。

その2つのキーワードを探究した先に、見えてきたものとは。

「Nagoya After School Lounge」については、第1回マガジンをご覧ください。

冒険に出かけるための仲間を探せ!

Nagoya After School Lounge は毎回、参加者同士が対話しやすいように、アイスブレイクから始まります。

今回の最初のワークは、「異なるアイテムを持つ仲間と出会い、パーティを結成せよ!」というミッション。参加者に事前に用意されたのは、折り紙でつくられた名札<勇者の剣、魔法の杖、鉄壁の盾>の3種類。「今日のわたしは、どんな存在としてこの場に関わりたいか?」という問いとともにひとつ選び、名前を書いて胸に貼っていただきました。

「自分とは違う装備(剣・杖・盾)を持つ3人に声をかけ、名前と“必殺技(=自分の強み)”を伝えること」。そして「すべての属性がそろった4人以上のパーティをつくること。」この2つのミッションを達成すべく、参加者が一斉に動き出しました。

「私の必殺技は“人見知りしないこと”です!」「私は“どこでも寝られること”!」

ユニークな強みが次々と披露され、会場のあちこちで自己紹介と笑い声が飛び交いました。

全員協働カードミッション!時間内に全て達成せよ!

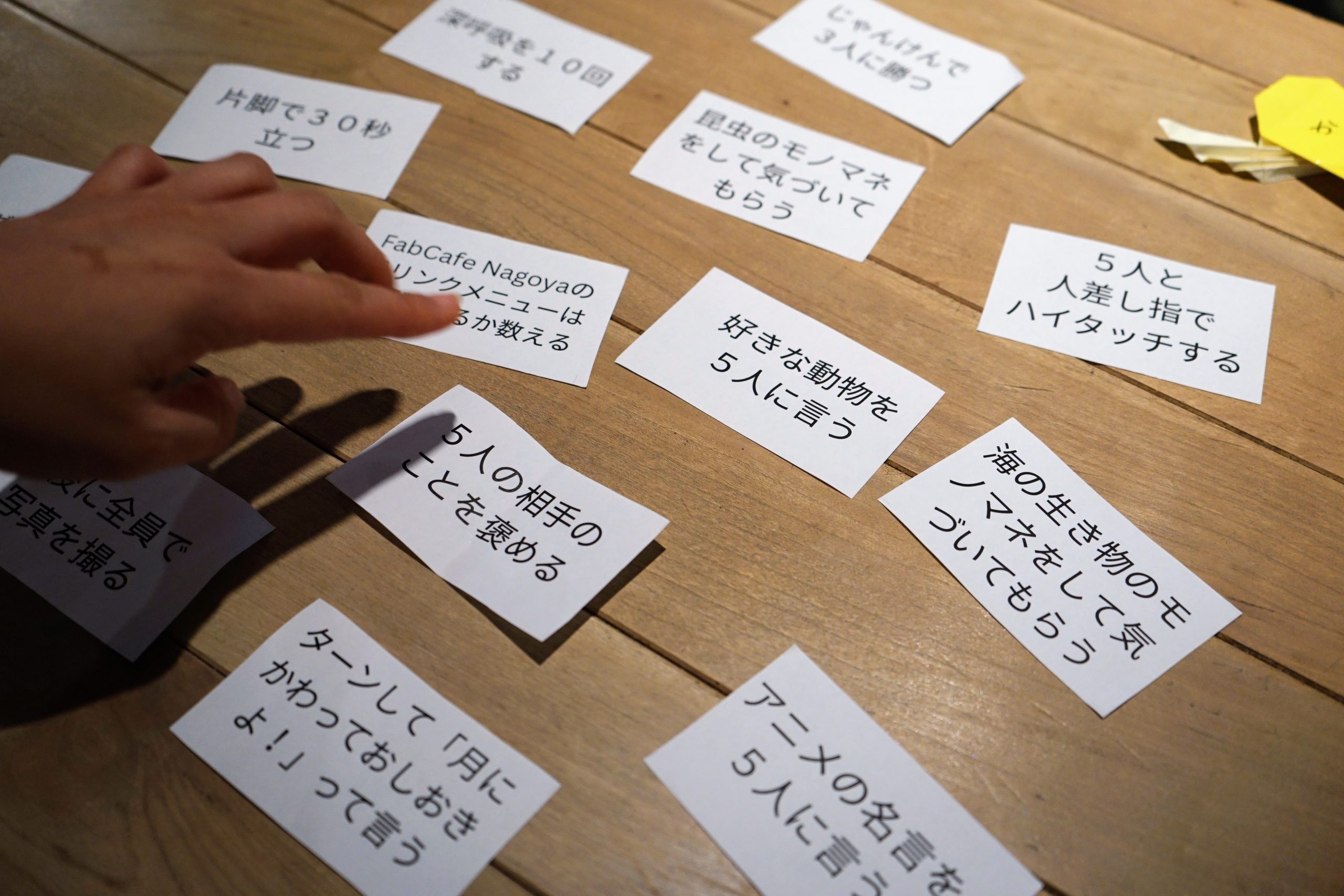

続いてのアイスブレイクワークは、全員で協力し、30枚のカードに書かれたミニミッションを10分以内に達成するというもの。

スタートすると、参加者全員が一斉に動き出しました。

一つ一つのカードは、短時間でできるものばかりで構成されています。「ハイタッチを5人とする」「スキップで10秒移動する」といった簡単なものから「モノマネをする」「アニメの名言を5人に言う」など、少し恥ずかしさを感じてしまうものも混じっています。「難しかったり、やりたくなかったりするカードは戻しても良い」というルールのもと、プレイフルな空気感の中で、場がどんどん盛り上がっていきました。

「僕は“愛しているを5人に言う”というカードを引いたのですが、とても照れくさかったです。アニメの名言も」

「そうなのですね!“愛している”って言われて、なんだか嬉しかったです!」

あっという間に会場全体が温かくにぎやかな一体感に包まれていきました。

プレイフルな学びに“あるもの”ってなんだろう?

対話の第一テーマは、「プレイフルな学びには、どんな要素があるか?」。

それぞれが班で話し合う中で、「やりたいという気持ち」「自発性」「刺激」「コミュニケーション」といったキーワードや「自分だけで完結しない」「相手がいて成り立つもの」「相互作用があるもの」こうした要素もプレイフルさにつながっていることがあるのではないか、という話がでてきました。「難しすぎず簡単すぎない、ちょうどいい挑戦が学びになる」という声もありました。

「最初はただ遊んでいるという感覚しかありませんでした。」

大人に混じって一人で参加してくれた大学生は、小学5年生のときに体験した「こどものまち」というイベントについて話してくれました。こどもが働いて独自通貨を稼ぎ、買い物を楽しむ−−−大人は入場できない、まさにこどもだけのまちです。彼は大好きな鉄道をテーマにお店を開き、ただ“好き”や“楽しい”に従って過ごすなかで仲間と出会えたことが、何よりの喜びだったそうです。その経験は今の活動にもつながっていて、当時は参加者だった彼は、現在は「つくり手」として運営に関わり、次世代の子どもたちに新たな体験を届けています。

「遊びが学びにつながったと感じたのはいつですか?」と尋ねると、こう答えてくれました。

「高校生のとき、イベントを続けるにはお金や協力が必要で、仕組みを理解しなければ成り立たないと気づきました。そこから遊びは自然と学びにつながっていったんです。」

遊びと学びを融合していくために、どんなことができる?

2つ目の対話テーマは、実践に向けたアイデア出し。

英会話スクールと英語ミュージカル教室に通っている娘さんを持つ参加者からは、こんなお話がありました。

「どちらも“英語を学ぶ”ことには変わらないのに、ミュージカルにはすごく前のめりなんです。夕方6時から始まるのに、昼の11時くらいから「早く行こう」と言うほど。一方でスクールは行くのをかなりしぶります。この違いは何かと考えると、一つは「自分で選んでいる」こと。スクールは親の希望ですが、ミュージカルは娘自身が選んで通っています。やはり主体的に選択している活動には、自分から積極的に取り組めるんだと感じました。遊びと学びを融合するには「自分で選ぶ」という行為も大事なんじゃないかと気づきました。」

こんなエピソードもありました。

「4歳の娘が遊んで帰ってきたら、車の中で「今日は何したの?」「どう思った?」ときくようにしています。そうすると「〇〇ちゃんがやってたから一緒にやった」「自分はあんまり好きじゃなかったけど、友だちとやるために選んだ」など理由を言葉にしてくれる。それが本人にとっての学びになっていると思います。遊びをそのまま終わらせず、言葉にすることで学びに変わるのを実感しています。」

遊びと学びのあいだにあるもの

今回の対話を通じて私が感じたこと、遊びと学びの境界線は思っているよりずっと曖昧だということでした。「楽しいからこそ続く」「ちょうどいい挑戦が学びになる」「振り返りが学びを深める」「自分で選んだことには夢中になれる」――そんな言葉が参加者から次々と出てきました。そもそも「遊びと学びが別物と思ったことがない」という方も多くいました。

遊びそのものが学びに直結するのではなく、その体験をどう意味づけるか、どう振り返るかによって学びに変わっていく。そして、その場にいる一人ひとりの選択や関わり方が、学びの形をつくっていくのだと気づかされました。

遊び心を持って場に関わること。問いを通して振り返りを重ねること。そこにこそ、「プレイフルな学び」の可能性が広がっている――これは「学び」だけではなく、人生全体についても同じことが言えるのかもしれません。

FabCafe Nagoyaでは、教育をテーマにした学校・学生連携や、子ども向けプログラムの開発・実施をしています。まずはお気軽にお問い合わせください。

-

伊藤 遥 / Haruka Ito

FabCafe Nagoya コミュニティマネジャー、ディレクター

大学卒業後、ReFaやSIXPADで知られる株式会社MTGで新卒採用・組織開発を担当。多くの学生との出会いを通して「早期に多様な大人・経験に触れる必要性」を感じ、2020年より約5年間、名古屋市キャリア・サポート事業に参画。高校に常駐するキャリアコンサルタントとして、外部人材を活かした探究プログラムの開発・運営や、課外活動の伴走を行う。現在はFabCafe Nagoya、東海国立大学機構CommonNexus(ComoNe)のコミュニティマネジャーとして人・場・経験をつなぎ、子どもから大人までの好奇心を起点とした探究活動支援や、産学官をまたいだコミュニティ作りを行う。また、小中高校へのSEL(Social Emotional Learning /社会性と情動の学び)導入支援、SELを元にしたキャリア教育支援にも取り組む。国家資格キャリアコンサルタント、キャリア教育コーディネーター、SELアドバイザー。愛知教育大学非常勤講師。1児の母。

大学卒業後、ReFaやSIXPADで知られる株式会社MTGで新卒採用・組織開発を担当。多くの学生との出会いを通して「早期に多様な大人・経験に触れる必要性」を感じ、2020年より約5年間、名古屋市キャリア・サポート事業に参画。高校に常駐するキャリアコンサルタントとして、外部人材を活かした探究プログラムの開発・運営や、課外活動の伴走を行う。現在はFabCafe Nagoya、東海国立大学機構CommonNexus(ComoNe)のコミュニティマネジャーとして人・場・経験をつなぎ、子どもから大人までの好奇心を起点とした探究活動支援や、産学官をまたいだコミュニティ作りを行う。また、小中高校へのSEL(Social Emotional Learning /社会性と情動の学び)導入支援、SELを元にしたキャリア教育支援にも取り組む。国家資格キャリアコンサルタント、キャリア教育コーディネーター、SELアドバイザー。愛知教育大学非常勤講師。1児の母。