Event report

2025.7.14

6月30日(月)、FabCafe Nagoyaで行われた「Regenerative Dialogues 1%」は、まさに「森 × 量子 × AI」という、一見遠く思えるテーマがひとつに交わる刺激的な夜でした。ゲストは『森の再生は、僕らの再生』著者であり森の再生活動家の「ふじいもん」こと藤井芳広さん、そして編集者の田原真人さん。FabCafe Nagoyaの矢橋が進行役を務め、濃密な対話が展開されました。

-

藤井芳広(ふじいもん)

NPO法人いとなみ代表理事/コモンフォレストジャパン理事/地域通貨い~とmoコミュニティマネージャー

滋賀県生まれ。ナマケモノ倶楽部での環境活動を経て、福岡県糸島市へ移住。 NPO法人いとなみを設立し、森林再生やアジアとの交流を軸としたコミュニティづくりに取り組む。糸島food forestやオーガニックマルシェ、間伐材の商品化など、次世代につなぐ森づくりを実践中。

滋賀県生まれ。ナマケモノ倶楽部での環境活動を経て、福岡県糸島市へ移住。 NPO法人いとなみを設立し、森林再生やアジアとの交流を軸としたコミュニティづくりに取り組む。糸島food forestやオーガニックマルシェ、間伐材の商品化など、次世代につなぐ森づくりを実践中。

-

田原真人

㈱デジタルファシリテーション研究所 代表取締役

『イコール』田原真人責任編集号編集長

一人ひとりの想いから社会が自己組織化していくことを願い、教育、イノベーション、福祉、メディアを横断して活動している。多様性を創造性に転換するための生成AIの創発的な活用に取り組む。また、次の社会の教科書を作る取り組みを行う。世界各地の声をその人の言語で集めて出版する雑誌の発行も行っている。

『イコール』田原真人責任編集号編集長

一人ひとりの想いから社会が自己組織化していくことを願い、教育、イノベーション、福祉、メディアを横断して活動している。多様性を創造性に転換するための生成AIの創発的な活用に取り組む。また、次の社会の教科書を作る取り組みを行う。世界各地の声をその人の言語で集めて出版する雑誌の発行も行っている。

-

矢橋 友宏 / Tomohiro Yabashi

FabCafe Nagoya 代表取締役

株式会社ロフトワーク 顧問岐阜県大垣市出身。1989年名古屋工業大学を卒業し、株式会社リクルート入社。通信事業や新規事業開発に従事。2006年ロフトワークに合流、取締役としてマーケティング・プロデュース部門の立ち上げ。プロジェクト管理、人事、労務、経理など経営システムの基盤構築・運用を指揮したのち、2023年より顧問に就任。

これまでの経験を東海エリアでも活かしたいと、2020年、ロフトワークとOKB総研(本社 岐阜県)との合弁で株式会社FabCafe Nagoyaを立ち上げ、代表取締役に就任。東海エリアにおけるデザイン経営の浸透と循環型経済(サーキュラーエコノミー)の社会実装をテーマに、製造業をはじめとした企業へのプロジェクト提案、コミュニティラボの立上げ・運営に奔走している。

これまでの活動・登壇岐阜県大垣市出身。1989年名古屋工業大学を卒業し、株式会社リクルート入社。通信事業や新規事業開発に従事。2006年ロフトワークに合流、取締役としてマーケティング・プロデュース部門の立ち上げ。プロジェクト管理、人事、労務、経理など経営システムの基盤構築・運用を指揮したのち、2023年より顧問に就任。

これまでの経験を東海エリアでも活かしたいと、2020年、ロフトワークとOKB総研(本社 岐阜県)との合弁で株式会社FabCafe Nagoyaを立ち上げ、代表取締役に就任。東海エリアにおけるデザイン経営の浸透と循環型経済(サーキュラーエコノミー)の社会実装をテーマに、製造業をはじめとした企業へのプロジェクト提案、コミュニティラボの立上げ・運営に奔走している。

これまでの活動・登壇

森と生きることは、私たちの再生でもある

イベント冒頭、ふじいもんさんは森との関わりを通して見えてきた「これからの社会」について語ります。

「森の問題は、実は私たち自身の問題なんです。森を再生することで、自分自身も再生されていく感覚がある」と話すふじいもんさん。その言葉には、30年以上にわたる探究の深みがにじんでいました。

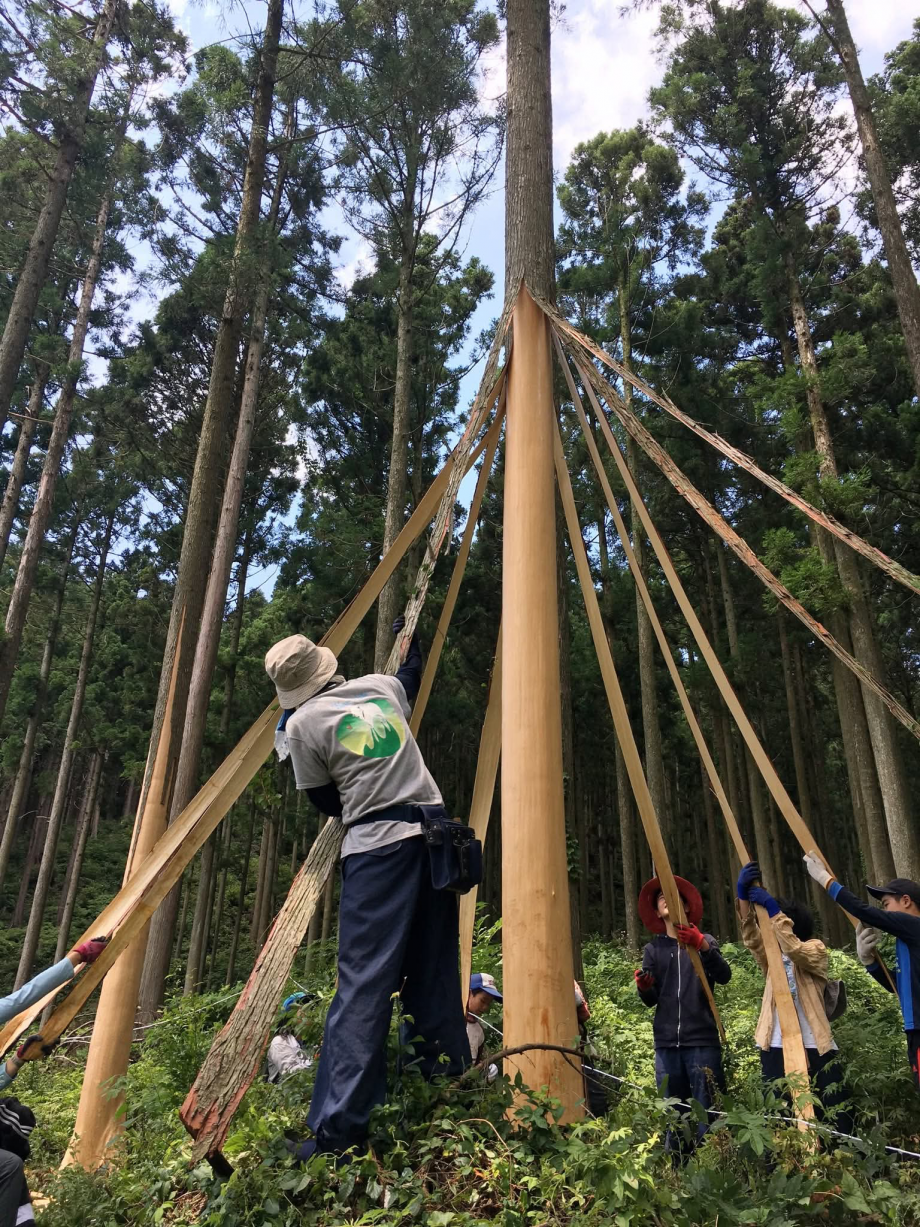

彼が手がける福岡・糸島の森づくりでは、市民参加型の間伐や「皮むき間伐」を通じて、森の多様性と健やかな生態系を取り戻すことを目指しています。森をただの資源としてではなく、「共に育ち、未来へ繋ぐ存在」として捉える姿勢が印象的でした。

木を使うという「森の営み」

「森を守るために木を使う」という逆説的な取り組みも紹介されました。皮をむいた木を自然乾燥させ、地域の保育園や家具などに活用するプロジェクトでは、木の個性を尊重したデザインが子どもたちにも好評だそう。

「木を使うことで森が豊かになる。森を手入れすることは、誰かの畑を手伝うのとは違って、みんなの未来に直接つながる」と語るふじいもんさんの視点は、参加者に大きな気づきを与えたようでした。

食べられる森(food forest)でつくる多様な命の循環

「食べられる森」は、ふじいもんさんが糸島で取り組むもう一つのユニークなプロジェクトです。

かつてみかん畑として利用されていた山は、管理が行き届かなくなると竹が侵食し、単一種の畑は花も少なく、鳥や虫、獣たちが生きる余地を失ってしまいます。

そこで、ふじいもんさんは「人間が食べるものだけではなく、獣や鳥、虫たちが食べるものも一緒に育てる森」に再生することを目指しました。

みかんだけでなく、栗やビワなど多様な樹種を植え、1年を通じて花や実がある状態をつくることで、さまざまな生き物が循環できる生態系を育てています。

この取り組みによって、森の中の菌や微生物の多様性も高まり、土壌が豊かになり、そこから生まれる作物も自然に美味しくなっていくという好循環が生まれています。

「ここでは、人間も獣も虫も平等に恵みを分かち合う。お互いに『いただく』関係なんです」とふじいもんさん。

さらに、この森で収穫されたみかんなどを使ってジュースやジャムをつくったり、収穫体験イベントを開催するなど、単なる農産物の生産にとどまらない多様な価値を生み出しています。

「放置するなら、獣と人がともに収穫できる森に変えよう」という考え方は、これからの里山や農地の新しい可能性を示しています。

コモンフォレストと地域通貨「い〜とmo」

さらに、森を「みんなの共有財産」とする試みとして「コモンフォレストジャパン」の活動も共有されました。仲間と共同で森を購入し、市民と共に手入れするという大胆なアイデアは、多くの共感を集めています。

また、地域通貨「い〜とmo」を使った循環型経済の仕組みも話題に。森の作業に参加すると「い〜とmo」がもらえ、それを地元のカフェや商店で使うことができます。使われなかった分はコミュニティに還元され、森や子どもたちの教育に活かされる。まさに「森を起点にした地域循環」が実現しているのです。

AIと量子力学が森と出会う

一方、編集者の田原さんは量子力学やAIの視点から「社会の再生成」を語りました。

「今の社会は科学の “再現性(予測可能性)” にものすごく価値を置いている。でもこれからの社会では “生成”がキーワードになるのではないか。」と語る田原さん。ある枠組みの中での再現性よりも、個々別々に生成される合理性を繋ぎながら、そこに埋め込まれた全体性を描いていくことによってこれからの社会を見てみる。生成AIの登場は「全体」とそこから文脈に沿って生まれてくる「部分」という生成の感覚をより身近にしてくれるのだと田原さんはいいます。

森の多様性が未来を豊かにするように、AIや量子の世界も多様性の中で未知の可能性を育んでいる。そんな「森と技術の共鳴」が、会場に新鮮な驚きをもたらしました。

「1%」という小さな一歩から

イベントタイトルの「1%」には、1年に1度ずつでも社会の「森度」を上げていくという願いが込められていました。いきなり100%の「森主義」社会にはならなくても、まずは1%の変化を積み重ねることで未来は変わる。これまでの資本主義とは異なる「命の豊かさ」「未来とつながる喜び」を中心に据えた価値観の提案がありました。

「未来を信じて動けば、必ず何かが起こる」というふじいもんさんの言葉には、不思議な説得力がありました。未来は予測するものではなく、共に生成していくもの。参加者の胸に深く響いたこのメッセージは、最後まで熱気を帯びた会場の空気をやわらかく包み込んでいました。

ふじいもんさんは、「自分が死んだあとも続いていく森と関わることで、未来とつながる喜びを感じる」と語り、参加者の多くが深く頷いていました。

さいごに

この夜、森と量子とAIという異なるテーマは、対話を通じて有機的につながり、「生きる」という問いを優しく、けれど力強く照らし出していました。

私たちも、まずは「1%」から。未来へとつながる一歩を一緒に踏み出してみませんか?

FabCafe Nagoyaでは、この夜に生まれたたくさんの問いや気づきを大切にしながら、リジェネラティブ(再生的)であり、ネイチャーポジティブ(自然と共生し自然を豊かにする)な取り組みをこれからも育てていきたいと考えています。

「答え」を求めるのではなく、一人ひとりが自然や未来とつながる「問い」を一緒に探していく。そんな共創の場をこれからも広げていきます。

-

FabCafe Nagoya 編集部

FabCafe Nagoyaが作成した記事です。

こちらの記事に関するご意見やご感想は、以下よりお寄せください。

お問い合わせフォームFabCafe Nagoyaが作成した記事です。

こちらの記事に関するご意見やご感想は、以下よりお寄せください。

お問い合わせフォーム