Event report

2025.4.7

2025年1月28日、FabCafe Nagoyaを舞台に、Ignite Nagoyaが開催されました。今回のテーマは“感覚”を使ってまちの価値を再発見すること。耳・鼻・足(触覚)という身体感覚を入り口に、参加者それぞれが主観的な価値を掘り起こし、それを他者と共有することで、日常のなかに潜む「問い」や「物語」を可視化していく。そんな、一風変わったワークショップ形式のプログラムを行いました。

本レポートでは、イベントの様子を時間軸に沿って丁寧に振り返りながら、FabCafe Nagoyaとしてこのプログラムに込めた思いや、参加者の気づきの数々をご紹介します。

Ignite Nagoyaとは

名古屋商工会議所が「モノづくり文化やクリエイティブな才能を最大限に活かした 創造性あふれる魅力的な都市づくり」を進めるなか、クリエイティビティと共創空間を持つ“都心部サードプレイス”と共同で創り出すのが「Ignite Nagoya」です。「Ignite Nagoya」を継続して開催し、新たな挑戦を支える基盤への発展を目指します。

イベントのオープニングでは、FabCafe Nagoyaのコミュニティマネージャー斎藤健太郎から、FabCafeが掲げる価値観と本ワークショップの狙いについて共有されました。

参加者は「耳(聴覚)」「鼻(嗅覚)」「足(触覚)」の3チームに分かれ、それぞれの感覚をテーマにまち歩きを行うというユニークなフィールドワークに出発します。

「今日は自分の感覚を信じて、まちの“おもしろさ”を探してみてください」と斎藤が今回のWSにおける心構えを伝えました。

「今日は自分の感覚を信じて、まちの“おもしろさ”を探してみてください」と斎藤が今回のWSにおける心構えを伝えました。

各チームがフィールドワークに出発する前に行われたのが、“感覚ウォームアップ”。

お店の外に出て、目を閉じて空気を吸い込み、耳を澄ませ、足裏に伝わる質感を感じてみる…

一見当たり前のようで、意識することのない感覚に集中する準備運動を行います。

都会のビルに囲まれた公園で、街の音・匂い・足元の感触に集中する。

都会のビルに囲まれた公園で、街の音・匂い・足元の感触に集中する。

各チームでその体験から生まれた気づきを「事実」と「気持ち」に分けて付箋に書き出し、チーム内で共有していきます。

これにより、街中に出る前に「気づきのアンテナ」がしっかり立ち上がっている状態がつくられていきました。

“なんとなく気になった”を言葉にする。それが次のワークへつながります。

“なんとなく気になった”を言葉にする。それが次のワークへつながります。

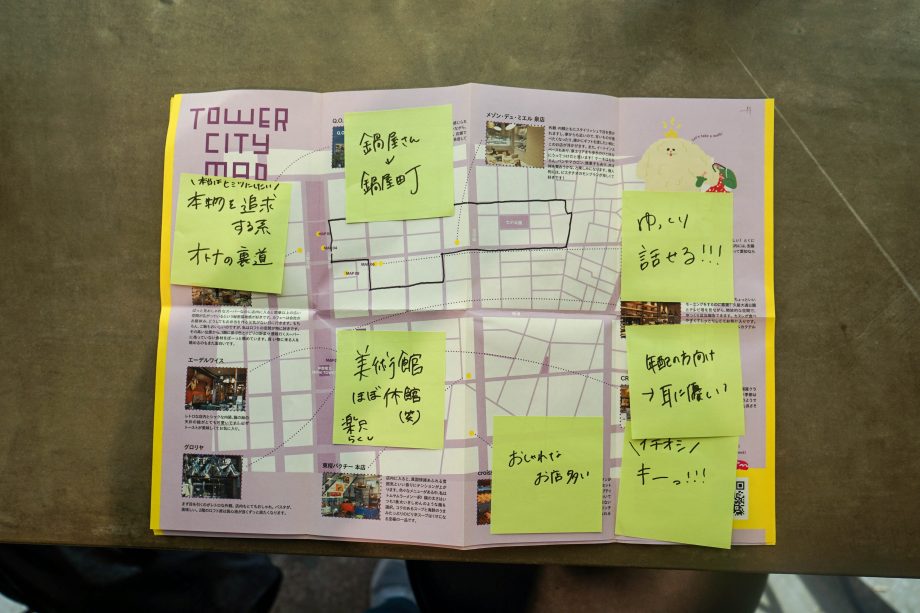

今回のフィールドワークでは、各チームが「主観的地図」をつくるという課題に挑みました。3〜4名のグループに分かれ、マップと付箋、ペンを手に泉・東桜エリアへと繰り出します。

「今日は“感じる”ことが目的です」との声を胸に、参加者たちは耳を澄まし、鼻を使い、足元の感触にも意識を向けながら、普段は通り過ぎてしまう場所に足を止め、そこで感じたことを丁寧に拾い上げていきました。

気づきはその場でマップや付箋に書き込んだりしていきます。メモには「音:工事のガガガという音が急に止まり、耳がきーんとした」「香り:花屋の前、春の準備の香り」「触感:排水溝のフタ、つめたくてザラザラ」など、参加者それぞれの主観的な感覚が丁寧に記録されていきました。

「ここ、なんだか気になる。」自分の感覚に導かれて足を止める。目を向けない場所に目を向ける。気になるお店に入ってみる。

「ここ、なんだか気になる。」自分の感覚に導かれて足を止める。目を向けない場所に目を向ける。気になるお店に入ってみる。

マップの上には、主観に根ざした気づきが次々と書き込まれていき、それぞれの感覚に基づいた物語が立ち上がっていきました。

フィールドワークを終えた参加者たちは、それぞれが街を歩きながらキャッチした音、香り、触感の記憶を持ち寄り、チームごとにマップへ整理していきます。

ここで重要になったのが、“気づき”から“物語”へと昇華するプロセスです。各チームは、気づきの中でも特に印象深かった感覚を軸に、“おすすめのまち歩きルート”として再構成していきます。名前をつけ、順路を整え、感覚の流れを物語として落とし込んでいきます。

気づきがつながり、まち歩きルートへ。議論が深まるテーブルの上には新たな地図が広がります。

気づきがつながり、まち歩きルートへ。議論が深まるテーブルの上には新たな地図が広がります。

「冬の平日瞑想ルート」

静寂の音風景をたどりながら自分と向き合う旅。

賑やかな大通りではなく、一本裏の静かなルートを選び、音をそぎ落とすように歩くことで、視覚やその他の感覚が研ぎ澄まされていく。そんな内省的なプロセスがこのルートの肝。季節や曜日にも着目し、「冬の平日」という静けさの演出がより深い“瞑想体験”へと導いています。

参加者の感想: あえて音を探すのではなく“無音に耳を澄ます”というアプローチがユニーク。静けさの中で街の表情が浮かび上がる体験は、まさに感覚のリフレーミングでした。

「本当は秘密にしたい本物を追求する系大人の裏道」

静けさと個性のある店が織りなす“耳で選ぶ”散歩道。

人通りの少ない裏通りを静かに歩きながら、耳に届く情報に敏感になる。休館日が多い美術館、個性的な鍋屋、チェーンではない本格的な飲食店。音が少ないからこそ、会話や足音、自分の内側の声に耳を傾けられる、大人のためのディープなコース。

参加者の感想: 同じエリアでも“耳”に注目したからこそ見えてきた風景。静けさを選ぶという贅沢なアプローチが、成熟した感性を感じさせるコースとして高評価を受けました。

「フレグランスジャーニー〜時空を超えて〜」

古い八百屋と現代的な花屋を結び、香りを手がかりに時間を旅する。

戦前から続く老舗の八百屋と、洗練された現代の花屋。それらの香りが時空を超えるように繋がり、“香りの連鎖”によってまちの歴史や文化を身体で感じるルートに。実際にお店に入り、店主の話を聞く中で生まれたストーリーは、感覚と記憶、物語が重なる深い体験へ。

参加者の感想:フィールドワーク中にインタビューを実施し、歴史を掘り起こした探究心が光りました。街の香りを通して時間軸を旅するような体験は、強い物語性と没入感がありました。

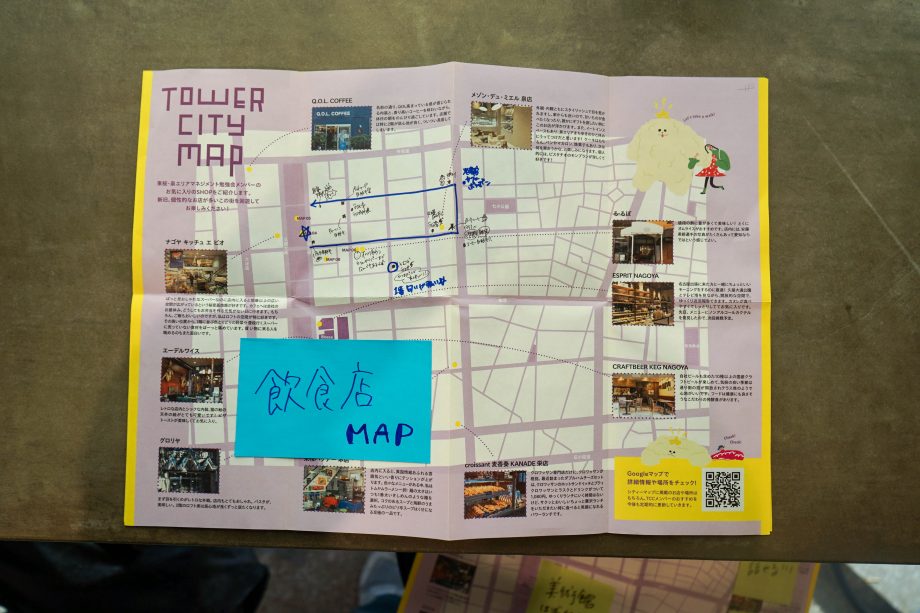

「飲食店MAP」

匂いを頼りに街をさまよう、偶然性を楽しむルート。

うなぎの匂いを50m先からキャッチし、煙突の位置から発信源を推測する。次々と現れる鰻屋、コーヒーショップ、果物屋…。目指すのではなく、“匂いに導かれて”たどり着く散策は、地図にない旅の面白さを教えてくれます。

参加者の感想: 意図せぬ出会いの面白さや、嗅覚から生まれるストーリーテリングの可能性が豊かに語られました。匂いが人の感情や行動を動かすという“匂いマーケティング”の着想にもつながる好例でした。

「人生の縮図ルート」

坂道や歩道橋の高低差から人生の起伏を表現

スタート地点からガタガタの路面を歩き、徐々に道が整い、上り坂を経て頂上に到達する。このルートは、まるで人生のようなアップダウンをたどる道のり。頂点の静けさや視界の開け方には、人生の“ピーク”を象徴するような感慨が込められています。そして歩道橋を越える行為には「考えれば飛び越えられる」という前向きなメッセージも。

参加者の感想: 歩道橋の存在や土のやわらかさといった何気ない足元の変化に、「人生を歩む感覚」を重ねた視点が秀逸。日常の中の価値に気づく感性の鋭さが光っていました。

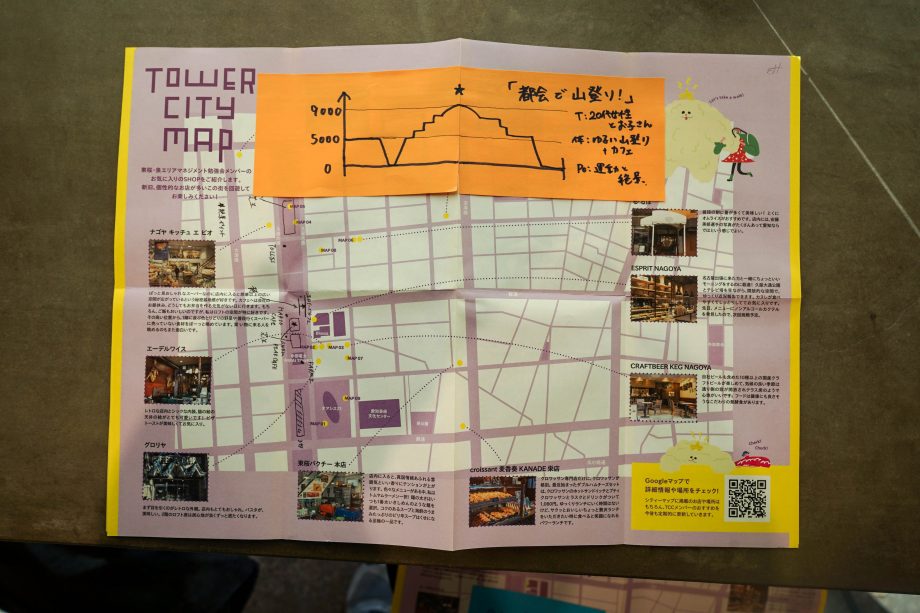

「都会で山登り」

街中の高低差をミリ単位で捉え、冒険に変えるルート

高低差に注目し、「都会で山登りできるのでは?」という問いから生まれたこのコース。わずかな起伏でも、高さをmm→mに変えることで、9mの場所でも“標高9000m”と捉えられ、新たなスケール感が生まれます。歩道橋の上ではパノラマの景色を楽しめ、小さな冒険のような体験に。

参加者の感想: 日常に埋もれた地形の変化をゲーム的に捉える発想がユニーク。ケアの視点からも示唆があり、高低差を“楽しみ”と“気づき”の両面で捉えた点が印象的でした。

感覚を入口にした物語は、どれも参加者の個性や視点が色濃く反映され、まちという素材に対して無数の読み取り方があることを感じさせてくれました。

今回のWSでは、TOWER CITY MAPを使わせていただきました。

TOWER CITY MAPは、東桜・泉エリアの魅力を発信するために、「東桜エリアマネジメント勉強会」が発行。地元で活動する方々や勉強会参加者のおすすめスポットを掲載しています。エリアの魅力を発掘するプロジェクト「TOWER CITY CLUB」の一環として作成され、新たなお気に入りを見つけるきっかけとして活用されています。

詳しくはinstagramアカウントをご確認ください。

FabCafe Nagoya 代表取締役 矢橋友宏

FabCafe Nagoya 代表取締役 矢橋友宏

ワークショップの締めくくりには、弊社代表・矢橋によるキーノートスピーチが行われました。今回のフィールドワーク体験を受けて、「感覚をひらくこと」と「問いを立てること」が、いかに創造的な思考や新しい価値創出につながるのかについて語られました。

まず触れられたのは、私たちが無意識のうちに「正解を早く出すこと」に慣れすぎてしまっている現状です。

学校教育やビジネスの現場では、“割り切れる答え”を出すことが求められがちです。でも、今の時代に向き合うべき問いは、そんなにシンプルじゃない

社会課題や新規事業の創出に向き合う場面では、あらかじめ決まった問いや正解は存在しません。だからこそ、「何に違和感を覚えたのか」「なぜ気になったのか」といった、自分の感覚に基づく“問いの種”を耕すことが大切だと語ります。

そこで重要になるのが、今回のようなフィールドワークや感覚的アプローチ。

数字やロジックに偏らず、現場で得た“事実”をじっくりと浴び、そこから仮説を立てる——そんな観察と発見のプロセスが、創造的な思考やアイデアの土壌になるといいます。

良い問いは、良い違和感から生まれます。今日みなさんが感じた『なんか変だな』『おもしろいな』という感覚は、次の事業やプロジェクトのヒントになるかもしれません

誰かの課題をただ解決するのではなく、「自分の中の違和感」や「まだ言語化できない価値」を出発点に、仲間とともに問いを深めていく——それこそが、これからの創造的な思考や新しい価値創出の起点となっていくはずです。

“感じる”を楽しんだ一日。最後はみんなで記念の一枚。

“感じる”を楽しんだ一日。最後はみんなで記念の一枚。

ワークショップ終了後には、立食形式の交流会が開かれました。チームでの活動を通じて自然と距離が近づき、和やかな雰囲気の中で会話が広がり、交流の場としても賑わいました。

異なる感覚と視点を持ち寄ることで、新たな気づきが生まれ、それが「次の問い」や「次のプロジェクト」へとつながっていく——そんな可能性が、自然と広がっていました。

感覚をひらいた後は、会話も自然とひらいていきます。

感覚をひらいた後は、会話も自然とひらいていきます。

感覚をフックにした今回のワークショップは、言葉にしづらいけれど確かに存在する「主観的価値」を引き出すことで、発想の起点や他者との関係性を豊かにする体験となりました。

FabCafe Nagoyaでは、こうした「問い」や「気づき」を出発点に、さまざまなパートナーと共に、アイデアを形にするお手伝いをしています。

- FabCafeという場所を使ったデザインリサーチやプロモーション

- 企業や地域と連携したR&D、イベント企画、人材開発ワークショップ

- 多様な領域のクリエイターと共に行う共創型プロジェクトの設計・実施

また、FabCafeは世界中に広がる、クリエイティブコミュニティ。食、アート、バイオ、AIから教育まで、さまざまな分野の越境を楽しみながら、未来のイノベーションを生み出す“場”をつくり続けています。

「感覚」や「問い」を入口に、新しいつながりを生み出したい企業・団体の皆さま。ぜひ一度、FabCafe Nagoyaにお立ち寄りください。

-

FabCafe Nagoya 編集部

FabCafe Nagoyaが作成した記事です。

こちらの記事に関するご意見やご感想は、以下よりお寄せください。

お問い合わせフォームFabCafe Nagoyaが作成した記事です。

こちらの記事に関するご意見やご感想は、以下よりお寄せください。

お問い合わせフォーム