Interview

2024.5.19

東 芽以子 / Meiko Higashi

FabCafe Nagoya PR

人が土を使い、土器や住居をつくり始めたのは有史以前。

それから1万年以上経った今も、私たちは陶磁器で食事をとり、瓦やタイルでつくられた住宅に暮らしています。人の生活に常に身近な素材であり続けている土ですが、昨今、原料不足の危機に面しています。陶磁器の出荷額全国一を誇る美濃地方を抱える岐阜県内では、ピーク時の1992年に59箇所あった粘土鉱山が、ニーズの減退や採掘コストの上昇などから相次いで閉山。2020年時点で稼働する鉱山はわずか8箇所にまで減ってしまいました。土の種類によっては、採掘できる期間はあと10年強とさえ試算されています。(出典:岐阜県)そんな中、“ゴミ”を原料としてタイルをつくろうという新しいアクションが、岐阜・多治見市から生まれているんです。

サーキュラーエコノミー(循環型経済・社会)を実現するためのコンソーシアム「crQlr」の取り組みの一つとして、東海サーキュラー・ラボ(TOKAI CIRCULAR LAB) 兼 FabCafe Nagoya 代表の矢橋 友宏が、イノベーターと未来を語る「crQlr dialogue 1 on 1」。第7回目は、土の代わりにゴミを原料とし、タイルの生産を本格化させている多治見市のタイル商社、株式会社エクシィズ 代表 笠井政志さんに、“ゴミ”を原料とする新時代のものづくりについて、前編、後編に渡ってお話を伺います。

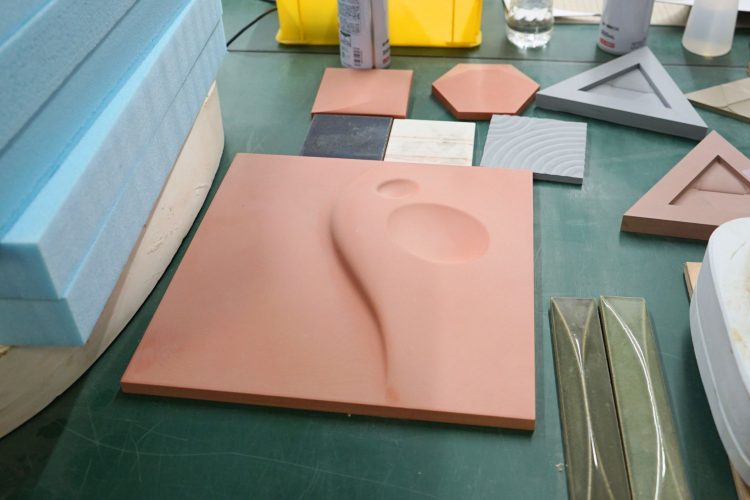

岐阜県多治見市の市街地に本社を構える、株式会社エクシィズ。タイルを扱う専門商社である同社は、工場を持たないながらも小ロットの注文やサンプル制作に対応できる“ファブレス・タイルメーカー”でもあります。対談に伺って早々、社屋を見学させていただくと、様々なタイルの製造・焼成設備があちこちに設置され、オリジナルの形状をした試作品が作業台に所狭しと積み上げられていました。陶磁器の有数の産地である美濃地方。食器類だけでなく、建材として使用される内装タイルも合わせた出荷額は、全て、全国一のシェア(2019年の出荷額の全国シェアは、和食器 約42%、洋食器 約68%、内装タイル 約76% 出典:岐阜県)を誇っています。美濃の土の素晴らしさは、配合によって様々な質感をつくり出すことができること。

良質の土を使い、よりデザインに寄り添ったオリジナルタイルで依頼に応えたい…そんな想いから、笠井さんがエクシィズを創業したのは1994年。対談当日は、奇しくも創業から30年という節目の日となり、まずは、この30年間、同社が多大なノウハウをどのように築き上げ、タイルの流通に向き合ってきたのか、創業当時の様子から伺いました。

株式会社エクシィズ 代表・笠井 政志さん(右)とFabCafe Nagoya 代表・矢橋 友宏(左)

矢橋)30年前って、バブル経済が崩壊し、後に「失われた10年」と言われる停滞期でしたね。笠井さんが会社をつくられた当時、どのような勝算を見込んでいらしたんですか?

笠井)私がこの業界に入った40年以上前は、公共事業も多く、建材用タイルの需要が堅調だったので、我々のような専門商社だけでなく、大手商社もタイルを扱っていました。誤解を恐れずに言うと「商品が右から左に売れていた時代」です(苦笑)。ところが、焼き物は生産ロットごとに出来上がりが微妙に違って常に同じものが焼き上がるわけではないので、扱いが難しいと判断したのか、大手商社が撤退し始めて。90年代早々に陶磁器やタイルの出荷額はピークを迎えたものの、今後伸び悩むな…という気配を、当時から感じていました。そんな状況でも、私がエクシィズを立ち上げたのは、元々この土地に生まれ、父親も窯業の素材研究をしていたこともあり、「この業界をながらえさせたい」という想いが常にあったからです。それに、世界に目を向ければ24時間マーケットが開いている。タイルを通して日本の生活文化を広めたいという目標もあった。これからは、“普通”のタイルでは売れない。でも、“MADE IN JAPAN”を武器に付加価値をつけ、海外市場を見据えれば採算はとれる!と信じて起業したんです。

矢橋)海外へ向けた商品の流通方法も、この30年でずいぶんと変わったんでしょうね。

笠井)そうですね。今となっては考えられないですが、創業当時、メーカーが顧客に直販することはタブーという業界の風習がありました。だから専門商社の存在はタイルの流通に必須だったんです。そして、商品の海外輸出も専門的かつ煩雑で、我々の介在意義がありました。そういう時代から変遷し、今は、極端なことを言えば、翻訳アプリさえあれば誰でも輸出できてしまうようになった。本来なら、専門商社としては“辛い時代”ですが、実は、私は元々、そういう時代が来ると思っていて。これからを見据え、商社の機能を増やしていく仕掛けをしてきたんです。その一つが2018年にスタートした「TAJIMI CUSTOM TILES(多治見カスタムタイル)」という特注品タイルの製造です。

矢橋)エクシィズは商社であって、工場を持っていないのにも関わらず、特注タイルを製造しようというのは、大胆な発想ですね!

笠井)実は、顧客とのやりとりで、設計サイドと「こんなタイルを使ったら、こんなデザインが実現できる!」とワクワクしながら打ち合わせを重ねても、施主からOKをもらえずに叶わなかった経験が多かったんです。建築のプロではない施主に仕上がりのイメージを伝えようと思うと、実際に使用するタイルを見せないと理解していただけない。そのためには、特注のタイルの型からつくってサンプルをつくらないといけないんですが、メーカーに頼むと、型は、型をつくる専門業者がいる上に、サンプルのためだけの型製造にも、ざっと数十万円というコストがかかると返答される始末。設計者からもコストがかさむとNGが出て、結局、既製のタイルに妥協する結果になっていました。顧客がせっかくオリジナルのインテリアをつくるのだから、材料のタイルを思い通りに特注できれば、確実により良いものがつくれるし、そこにニーズがあるという確信がありました。だったら、自社でサンプルをつくればいいのでは?と考えたんです。しかも、無料で。そのために、30年の間にコツコツと少しずつ設備を導入し、人材も確保して、環境を整えてきました。そこに、我々の“生きる道”があるだろう、と信じて。

タイルをオリジナルのデザインで、かつ、小ロットでもカスタマイズできる「TAJIMI CUSTOM TILES(多治見カスタムタイル)」。バリエーションは無限。

矢橋)具体的には、どのようにカスタマイズを請け負っているんですか?

笠井)依頼を受け、まず我々がゼロから試作を重ねてお好みのタイルのサンプルを仕上げます。これだ!と思うタイルができた時点でメーカーに製造を依頼します。どのメーカーに量産を頼むべきかは、その都度、我々が選定します。美濃地方の中でも、タイルのデザインや予算、数量などを鑑みて、どこがベストかを決定することは、この地域のメーカーの個性や設備を熟知している我々だからこそできることだと思っています。メーカーが通常受注しない小ロットのオーダーや、特殊で面倒なタイルのオーダーは社内にて製造し、設計の要望を確実に形にすることで、顧客との信頼関係を築くことができたことも大きな意味がありました。我々が負担するコストも当然増えますが、この費用は「広告宣伝費」として考えました。それに、特殊タイルづくりのノウハウは確実に社内に蓄積されていくし、信頼していただいた顧客から、将来的に大きな注文をいただくケースも多々あるんです。商社だからこその視点で切り開いたビジネスだと思っています。

エクシィズのラボ(写真左)では、様々な原料を数mgずつ変えて焼成具合を確かめる「ボタンテスト(写真中央)」などを行う。日々の研究の積み重ねでノウハウを蓄積し、特注の要望に応える。

矢橋)ここに、面白いデータがあります。2012年から2022年までの日本のタイルの輸出数量は、約120万㎡ほどで横ばいですが、販売単価を見ると、2022年に過去最高の約3,400円/㎡を記録していて、10年で1.5倍に伸びています(参考資料 出典:名古屋税関)。これは、価値ある商品に対する需要の高さを証明していますね。

笠井)ターゲットがどの層か、ということなんです。一般的には、東南アジアなどの新興国製のタイルと比べて割高な日本製タイルですが、世界中のアッパー層、かつ、日本好きな方にとっては、高価でも、ハンドメイドを思わせる日本の特殊タイルに価値がある。先人が構築してくれた“MADE IN JAPAN”のブランド力は今でも十分通用すると実感していますし、こうした市場は世界中にあると信じています。そして、今後、付加価値となるのは、技術力、ブランド力だけではありません。現在、我々は、「リサイクル原料」に力を入れています。カスタムタイルと同時進行で、都市ゴミや下水汚泥を溶融炉で処理したガラス状固形物、“溶融スラグ”を使ったタイルづくりも行っているんです。

矢橋)是非、そのお話も詳しく聞かせてください!

後編へ続く

-

笠井 政志 / Masashi Kasai

株式会社エクシィズ 代表取締役

セラミックバレー協議会チェアマン

多治見美濃焼卸センター協同組合理事長岐阜県多治見市出身。20歳で二級建築士資格を取得後、渡米。

24歳でアメリカから帰国。多治見市内のタイル輸出商社勤務を経て、1994年に脱サラ、(株)エクシィズ創業に至る。タイルの輸出入と国内販売の商社を主としてきたが、現在は、特注オーダータイルの製造を手掛けるTAJIMI CUSTOM TILESブランドや、粘土資源の枯渇やSDGSの観点から、ゴミを原料にタイルを作る、リサイクルタイルの開発・販売を担うエコレボブランドなど、製造分野にも進出中。

また近年は、CERAMIC VALLEY MINOの名のもと、美濃の地のリブランディングを図るべく、業界の垣根を超えた地域全体のイメージアップと、PR活動にも力を注いでいる。岐阜県多治見市出身。20歳で二級建築士資格を取得後、渡米。

24歳でアメリカから帰国。多治見市内のタイル輸出商社勤務を経て、1994年に脱サラ、(株)エクシィズ創業に至る。タイルの輸出入と国内販売の商社を主としてきたが、現在は、特注オーダータイルの製造を手掛けるTAJIMI CUSTOM TILESブランドや、粘土資源の枯渇やSDGSの観点から、ゴミを原料にタイルを作る、リサイクルタイルの開発・販売を担うエコレボブランドなど、製造分野にも進出中。

また近年は、CERAMIC VALLEY MINOの名のもと、美濃の地のリブランディングを図るべく、業界の垣根を超えた地域全体のイメージアップと、PR活動にも力を注いでいる。

-

東海サーキュラー・ラボ

東海エリアでのサーキュラー・サスティナビリティの挑戦者・実践者たちが「とどける」「つながる」「つくる」オープンイノベーション・コミュニティ

循環型のプロダクトやサービスを共同で研究・開発する創造的実践の場で、定期勉強会、アドバイザリーサービスなどを通してメンバーの挑戦の第一歩を後押しします。

東海エリアを中心に、サーキュラー・サスティナビリティ関連の取り組みをしているクリエイター、企業、自治体、団体、教育・研究機関、学生たちと共に、サーキュラー・エコノミーを軸とした、「とどける」機会の場を有し、「つながる」機能を持ち、創造性あるプロジェクトを共に「つくる」きっかけを提供します。循環型のプロダクトやサービスを共同で研究・開発する創造的実践の場で、定期勉強会、アドバイザリーサービスなどを通してメンバーの挑戦の第一歩を後押しします。

東海エリアを中心に、サーキュラー・サスティナビリティ関連の取り組みをしているクリエイター、企業、自治体、団体、教育・研究機関、学生たちと共に、サーキュラー・エコノミーを軸とした、「とどける」機会の場を有し、「つながる」機能を持ち、創造性あるプロジェクトを共に「つくる」きっかけを提供します。

-

矢橋 友宏 / Tomohiro Yabashi

FabCafe Nagoya 代表取締役

株式会社ロフトワーク 顧問岐阜県大垣市出身。1989年名古屋工業大学を卒業し、株式会社リクルート入社。通信事業や新規事業開発に従事。2006年ロフトワークに合流、取締役としてマーケティング・プロデュース部門の立ち上げ。プロジェクト管理、人事、労務、経理など経営システムの基盤構築・運用を指揮したのち、2023年より顧問に就任。

これまでの経験を東海エリアでも活かしたいと、2020年、ロフトワークとOKB総研(本社 岐阜県)との合弁で株式会社FabCafe Nagoyaを立ち上げ、代表取締役に就任。東海エリアにおけるデザイン経営の浸透と循環型経済(サーキュラーエコノミー)の社会実装をテーマに、製造業をはじめとした企業へのプロジェクト提案、コミュニティラボの立上げ・運営に奔走している。

これまでの活動・登壇岐阜県大垣市出身。1989年名古屋工業大学を卒業し、株式会社リクルート入社。通信事業や新規事業開発に従事。2006年ロフトワークに合流、取締役としてマーケティング・プロデュース部門の立ち上げ。プロジェクト管理、人事、労務、経理など経営システムの基盤構築・運用を指揮したのち、2023年より顧問に就任。

これまでの経験を東海エリアでも活かしたいと、2020年、ロフトワークとOKB総研(本社 岐阜県)との合弁で株式会社FabCafe Nagoyaを立ち上げ、代表取締役に就任。東海エリアにおけるデザイン経営の浸透と循環型経済(サーキュラーエコノミー)の社会実装をテーマに、製造業をはじめとした企業へのプロジェクト提案、コミュニティラボの立上げ・運営に奔走している。

これまでの活動・登壇

crQlr

FabCafe Global と株式会社ロフトワークが2021年8月にスタートさせた”crQlr(サーキュラー)”は、循環型経済に必要な「サーキュラー・デザイン」を考えるコンソーシアム。

循環型経済を実現する「未来の作り手」に必要なクリエイティビティとビジョンを創造し、共有することを目指しています。環境負荷の低いサービスやプロダクト、生産プロセスを実現し、多くの人々の共感を得るためには、売上などの見かけの数値目標の達成だけでなく、アートやデザインを採り入れた社会的なクリエイティビティ、そして未来へのビジョンの提示が必要であると我々は考えます。そのため、crQlrは、オンラインアワード、イベント、ハッカソン、プロジェクトの4つの取り組みによって、出会いとイノベーションを継続的につくるための機会を提供します。このコミュニティデザインが、複雑な課題の解決をつくり、知⾒を集めるメソッドになると考えています。

crQlr Awards (サーキュラー・アワード)について

crQlr Awards(サーキュラー・アワード)は、循環型経済の実現に欠かせない「サーキュラー・デザイン」を実践するには、既存の産業における実践的なノウハウだけでなく、国内外の事例に触れて視野を広げ、起業家やアーティストなど幅広い分野のクリエイティビティを活用する総合力が必要という思いのもと、その方法のひとつとして、2021年にスタートしたアワードです。いままさに未来を作り出している国内外のクリエイターやプロフェッショナルを審査員に迎え、新たな世界の設計図を称賛し、その実現を模索します。

2023年度の受賞結果はこちらから閲覧いただけます。

-

東 芽以子 / Meiko Higashi

FabCafe Nagoya PR

新潟県出身、北海道育ち。仙台と名古屋のテレビ局でニュース番組の報道記者として働く。司法、行政、経済など幅広い分野で、取材、撮影、編集、リポートを担い、情報を「正しく」「迅速に」伝える技術を磨く。

「美しい宇宙」という言葉から名付けた愛娘を教育する中で、環境問題に自ら一歩踏み出す必要性を感じ、FabCafeNagoyaにジョイン。「本質的×クリエイティブ」をテーマに、情報をローカライズして正しく言語化することの付加価値を追求していく。

趣味はキャンプ、メディテーション、ボーダーコリーとの戯れ。

新潟県出身、北海道育ち。仙台と名古屋のテレビ局でニュース番組の報道記者として働く。司法、行政、経済など幅広い分野で、取材、撮影、編集、リポートを担い、情報を「正しく」「迅速に」伝える技術を磨く。

「美しい宇宙」という言葉から名付けた愛娘を教育する中で、環境問題に自ら一歩踏み出す必要性を感じ、FabCafeNagoyaにジョイン。「本質的×クリエイティブ」をテーマに、情報をローカライズして正しく言語化することの付加価値を追求していく。

趣味はキャンプ、メディテーション、ボーダーコリーとの戯れ。