Interview

2025.10.28

宮崎 真衣

株式会社ロフトワーク 広報

FabCafe Osakaは、天神祭で知られる大阪天満宮のそば、淀川流域の文化に育まれた天満・南森町エリアに2025年4月にオープンした、形のないものを扱うカフェです。香り、温度、時間、余白。この場所で交わるのは、形にはならないけれど、確かに感じ取ることができるものばかりです。

カフェマネージャーの福田拓未がつくるドリンクは、その思想をもっとも体現しています。カウンターの蒸留器で植物を抽出し、香りを液体として封じ込める。そうして生まれる一杯は、単なる飲み物ではなく感覚のデザインです。「美味しい」よりも、「何かを感じた」と思ってもらいたい。福田の言葉どおり、蒸留というプロセスを通して、消えていく香りや記憶を、もう一度かたちにする試みがFabCafe Osakaで始まっています。

── 福田さんはもともと料理人の出身だと伺いました。いま「ドリンクをつくる」という行為に惹かれている理由を教えてください。

福田 高校卒業後、フレンチレストランに入りました。最初は調理師として働いていたんですが、そのお店は当時まだ珍しかったノンアルコールドリンクに力を入れていたんです。アルコールと同じ価値観でノンアルコールを扱う、その斬新なスタイルに強く惹かれたのがきっかけでした。料理と並行して、素材からドリンクをつくる仕事を続けるうちに、だんだん液体そのものの面白さに引き込まれていきました。

液体って、素材がどう溶け出していくかで味も香りも変わる。固形よりも変化が見えるんです。形のないものを扱うという意味で、感覚が研ぎ澄まされます。料理もドリンクも、「美味しい」で終わらせたくない。飲んだあとに何かを感じたこの場所や人をもっと知りたいと思ってもらえるほうが嬉しいんです。美味しさは、あくまで通過点。ドリンクを通して<感じる練習>ができるような体験をつくりたいと思っています。

-

福田 拓未

株式会社ロフトワーク, FabCafe Osaka カフェマネージャー

石川県出身、大阪在住。高校を卒業後、京都のフレンチレストランにて、調理師としての経験・感性を学ぶと共に、ノンアルコールをベースとしたドリンク作りを担当。以降、ソフトドリンクの制作に目覚め、アルコールを飲まずとも満足できる体験の創出を目指して現場での経験を積む。2025年1月にFabCafe Osakaカフェマネージャーとしてロフトワークに入社。“Fab”という思想を取り込んだ新しい食体験の創出と提供を目指している。

石川県出身、大阪在住。高校を卒業後、京都のフレンチレストランにて、調理師としての経験・感性を学ぶと共に、ノンアルコールをベースとしたドリンク作りを担当。以降、ソフトドリンクの制作に目覚め、アルコールを飲まずとも満足できる体験の創出を目指して現場での経験を積む。2025年1月にFabCafe Osakaカフェマネージャーとしてロフトワークに入社。“Fab”という思想を取り込んだ新しい食体験の創出と提供を目指している。

蒸留器は、一般的には香りを抽出するための機械と思われがちですが、福田は「香りを閉じ込める」ための装置として使っています。鍋で素材を温めながら抽出しようとすると、蒸気とともに香りが逃げてしまいますが、蒸留器ならその香りを丸ごと液体に取り込むことができます。だからこそ福田は、香りをどのように液体の中に留めるかを目的に、蒸留という手法を探究しています。

その工程は、まるで理科の実験のようです。水の温度が1〜2度違うだけで香り表情が変わり、抽出時間によって香りの立ち方も微妙に異なります。蒸留した液体は、最初の一滴と最後の一滴で濃度も香りも違う。福田は、それらをブレンドして最適なバランスを探りながら、ドリンクの設計を行っています。

香りは、形も色も持たない。その〈アンフォルム〉な素材と向き合いながら、消えてしまう一瞬をどう体験に変えるか。蒸留器の中では、福田のそんな思考と実験が続いています。

福田:本来なら消えていく香りを、丸ごといただく。植物から見れば、香りのために大量に消費されるのはエコじゃない。だから最後の一滴まで生かしてあげたいんです。少し条件を変えるだけで、素材の印象ががらっと変わる。だから毎回が新しい発見なんです。

── シグネチャードリンク「飛騨ソーダ」には、土地を味わうという発想がありますね。

福田 FabCafe Osakaの内装には、飛騨の広葉樹が使われています。その素材を飲める形にしたらどうだろうと思ってつくったのがこのドリンクです。黒文字や山椒など、飛騨の森に自生する植物を蒸留して、森の呼吸を感じられるような一杯にしました。

開発の過程で実際に飛騨の山にも入りました。倒木をノコギリで切るところから始まるような、まるで探検のような日でした。森に手を入れることで、木の香りや湿度、風の流れを身体で感じたんです。その感覚を、液体に変えて持ち帰る。体験の蒸留みたいな感覚ですね。

-

飛騨の植物を季節ごとに蒸留し、炭酸で割った一杯

-

飛騨の森で採取した枝や葉を使って、抽出する実験の様子

-

飛騨の森でクマは踊る(ヒダクマ)メンバーの案内で飛騨の山に入る

-

飛騨の山で、植物を採取

── 一方で、シーズナルソーダはもっと日常に寄り添う印象です。どんな意図があるのでしょう。

福田 大阪・西心斎橋(アメリカ村)にあるコーヒーロースター、LiLo Coffee Roastersさんが展開する「日本の今を味わう」ことをテーマにしたシーズナルブレンドコーヒーを受け取り、その時々の日本の空気感を、味や香り、そして温度に変換していく取り組みをしています。

9月までは、FabCafe Osakaオリジナルの「カフェソーダ」として提供していました。炭酸のはじける感覚のなかに季節の移ろいを閉じ込める。夏の終わりと秋の始まりの曖昧な空気をテーマに、金木犀とほうじ茶、梨を合わせました。金木犀の香りがふわっと立ち、ほうじ茶の香ばしさが後を引く。季節が変わる瞬間のゆらぎを感じてもらいたかったんです。季節の変化って、温度や湿度、光の色みたいに形のないものなんです。それを味覚で翻訳するのがこのシリーズの面白さだと思っています。

10月以降は、空気が冷たくなってきたこともあり、ホットモクテル(ノンアルコールカクテル)の提供を始めました。秋から冬にかけては、温かさや余韻を意識したブレンドにしています。たとえば、LiLoの深煎りブレンドをベースに、スパイスやハーブを加えて身体の内側から温まるような構成にしました。

カフェソーダもモクテルも、日本の今という瞬間を感覚で味わうための一杯です。香りや味覚が少し変わるだけで、世界の見え方が変わる。その変化を楽しむ余白を、これからも季節ごとに生み出していきたいと思っています。

── 新たなパフェ体験「L’In parfait(アンパフェ)」 は、第一弾でラッパーのKZさんと取り組んでいました。どんなプロセスで生まれたのでしょう?

福田 KZさんは歩くことを創作や思考の源泉として使っている方です。彼の表現の根幹には、街を歩きながら感じるリズムや空気感があります。だから僕たちはまず、一緒に街を歩くことから始めました。雨上がりの舗道、濡れたアスファルトの匂い、植物が蒸れる湿気、建物の影の揺らぎ。そういった湿度の記憶を二人で拾い、言葉や感覚としてメモしていきました。

そこから構想されたのが、「香りを軸にした感覚のスイーツ」です。歩く身体性を、味と香りと時間の構造で再構築する試みとして、このパフェ体験は立ち上がりました。

福田 イベント当日は、参加者はイヤホンをつけ、静かな空気の中でパフェを味わいました。KZさんのラップが流れ、自分の咀嚼音が響く。その中で、僕のつくったドリンクも一緒に提供しました。香り・味覚のレイヤーに、雨の湿度や街のにおいを込めて。玉露、オリーブオイル、大葉などを使い、甘さのなかに苦味や青さを残すことで、身体感覚を行間で立ち上げたかったんです。

形がないからこそ、可能性がある。香りも、音も、時間もすぐ消えていくものだけれど、その儚さのなかにこそ、クリエイティビティは宿ると思っています。

この表現の延長線上にあるのが、「L’In parfait(アンパフェ)」というプロジェクトです。完全 (Parfait)の対義語としての不完全 (L’In parfait)を掲げ、余白や揺らぎ、違和感を受け入れる概念をパフェ体験に取り込んでいます。

福田 パフェは、総造シェフパティシエの畑谷実咲彼さんにつくってもらいました。歩くという行為を、パフェの層とリズム(BPM)のような構造として落とし込んでいるんです。それぞれの層が、都市のグルーヴ、街の間(ま)、ノイズや揺らぎを反映しています。食べ進めるごとに、味わいが重なり、身体の内側に都市の記憶や時間を立ち上げるような構成を狙っています。FabCafe Osaka が掲げる〈アンフォルム=形のないものを扱うクリエイティビティ〉と響き合う思想でもあります。

── 今年(2025年)の秋、パナソニックデザインセンターで開催されたイベントに参加されたそうですね。どのようなテーマで臨まれたのでしょう。

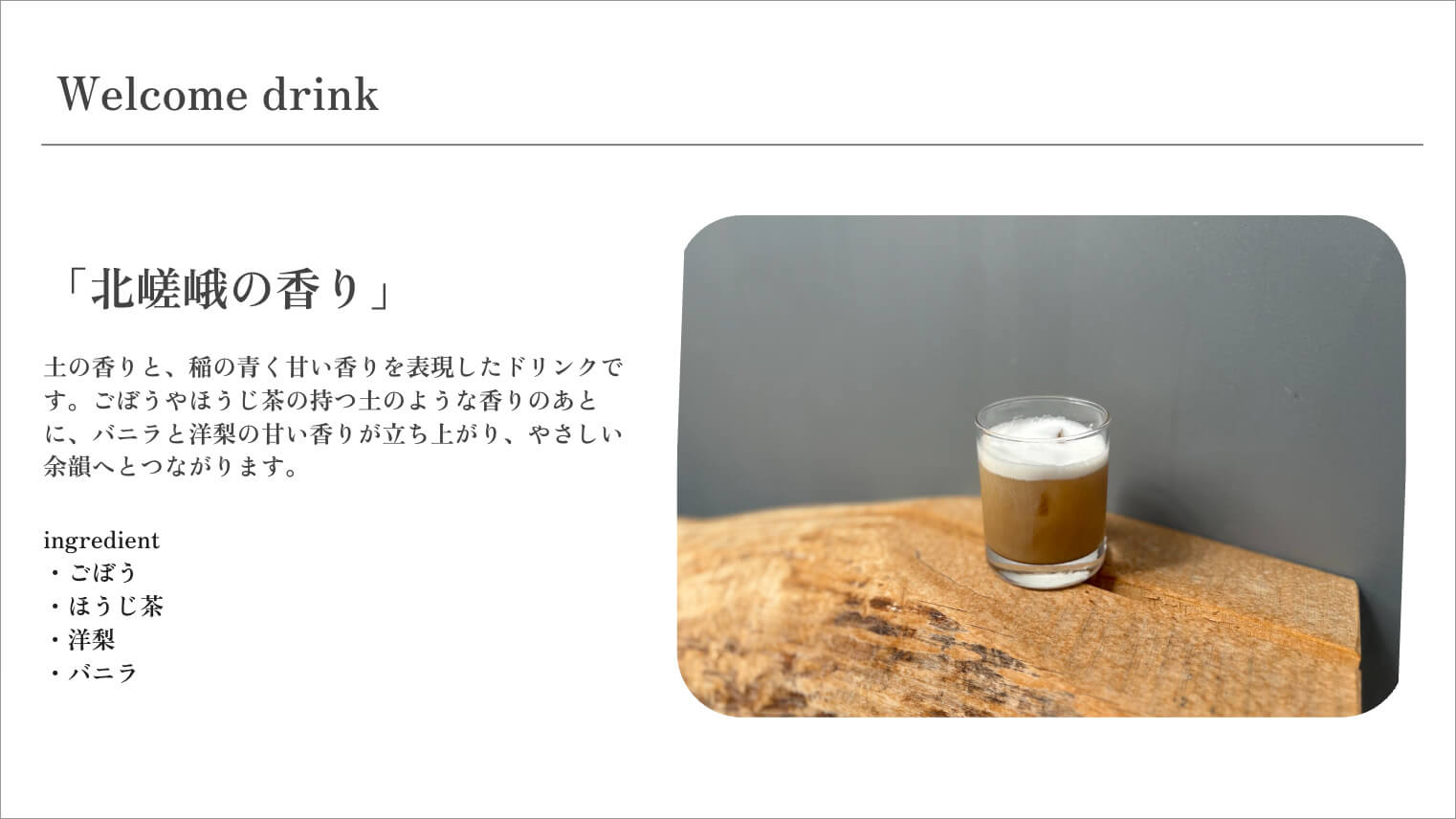

福田 Aru Societyのプログラムで、「気候をどう感じるか」というテーマに対して、飲むことで気候を感じるというメニューを考えました。京都の風土をテーマに、フードとドリンクをセットで提供しました。淀川流域を上流から下流へたどる構成で、地域の素材を一皿ごとに翻訳したんです。ごぼうや洋梨、バニラを組み合わせて、土っぽさと青さと甘さを表現しました。飲むことで土地の湿度や温度を感じる。そんな<気候の味>を目指しました。

このテーマは、Aru Societyが掲げる「都市や社会の中にある自然をどう再発見するか」という視点と深く関わっています。都市という複雑な生態系の中で、気候や風土、時間といった無形の要素をどう感じるか。その問いが、「飲むことで気候を体験する」という発想につながりました。

*Aru Society:ロフトワークが、これからの100年先を見据えながら共に在る社会をどのように描いていくか、未来への物語を考えるためのプロジェクト

蒸留器を中心にしたカウンターは、カフェでありながら小さな研究室のようでもあります。香りや味覚を通じて、人・素材・環境のあいだに生まれる、かすかな変化を観察する。その探究の姿勢が、これからのFabCafe Osakaを形づけていく原動力になるでしょう。

福田:美味しいの先に、人と人がどうつながるかを考えたいです。イベントだけじゃなく、研究者やアーティストとも実験的に組んでみたい。香りのリサーチラボのような活動にできたらと思っています。

福田が思い描くのは、食や香りを通じて、会話や創造のスイッチが生まれる場所。FabCafe Osakaという場自体が〈アンフォルム〉、形のないものを扱う実験場です。そこに立つ自分もまた、液体という形のない素材で世界を編むひとりの実験者。食を通じて、人と人、感覚と世界が再び出会う。その瞬間をデザインすることこそが、彼の創造の原点なのだといいます。

撮影:大竹央祐

FabCafe Osakaは、天神祭で知られる大阪天満宮のそば、淀川流域の文化に育まれた天満・南森町エリアにオープンしました。都市的な賑わいと地域性が調和するこの場所で、新しい都市のあり方を探求しています。ここでは、美術の思想「L’Informe(アンフォルム)」を取り入れ、形にとらわれない感性や情緒をテーマに新たなカルチャーを創造します。その象徴として導入したのが蒸留器。香りを媒介に、感覚を刺激する飲食体験やアクティビティを展開し、訪れる人が感性をひらく場を目指しています。

-

宮崎 真衣

株式会社ロフトワーク 広報

広報の理論と実践を「Mie Institute of Communication」で学んだ後、アートやIT企業の広報・企画職などを経てロフトワークに入社。さまざまな場面でわきおこるコミュニケーションを、組織だけではなく暮らしや地域に還元していくために、cooperative(協同組合)やcollective(拘束力を持たない緩やかなネットワーク)に参画しながら学びを深めている。

広報の理論と実践を「Mie Institute of Communication」で学んだ後、アートやIT企業の広報・企画職などを経てロフトワークに入社。さまざまな場面でわきおこるコミュニケーションを、組織だけではなく暮らしや地域に還元していくために、cooperative(協同組合)やcollective(拘束力を持たない緩やかなネットワーク)に参画しながら学びを深めている。