Interview

2024.6.18

東 芽以子 / Meiko Higashi

FabCafe Nagoya PR

陶磁器のシェア全国一を誇る岐阜・美濃地方に、時代のニーズに柔軟に応じ、成長してきた企業があります。商社でありながら、工場を持たず製造も請け負う“ファブレス・メーカー”として、タイルのカスタマイズサービスを実現した株式会社 エクシィズ。今、原料不足の危機に直面し、“ゴミ”を原料にしたリサイクルタイルの生産を本格化させようとしています。

サーキュラーエコノミー(循環型経済・社会)を実現するためのコンソーシアム「crQlr」の取り組みの一つとして、東海サーキュラー・ラボ(TOKAI CIRCULAR LAB) 兼 FabCafe Nagoya 代表の矢橋 友宏が、イノベーターと未来を語る「crQlr dialogue 1 on 1」。第7回目は、岐阜・多治見市のタイル商社、株式会社エクシィズ 代表 笠井政志さんをゲストにお迎えしています。エクシィズが時代とともにどのように“トランスフォーム=変革”してきたのかについて伺った前編に引き続き、後編では、“ゴミ”を原料とする新時代のものづくりについて、お話を伺います。

前編はこちらからご覧ください。

株式会社エクシィズ 代表・笠井 政志さん(写真・左)の父・節一さんの基礎研究を引き継ぎ、今もエクシィズのラボ(写真・右)では、様々な原料を元にリサイクルタイルが製作できないか研究が続けられている

矢橋)(前編でお話があった)廃棄物からタイルをつくっているという取り組みについて詳しく聞かせてください。

笠井)一般ゴミや下水汚泥を1300℃以上の高温で溶融して冷却すると、“溶融スラグ”というガラスの粒状の原料ができます。通常は、アスファルトの路盤材に主に使われているんですが、我々は、豊田市や多治見市と協業して、これを原料にしたタイルの生産を2019年からスタートしています。でも実は、製品化に漕ぎ着けるまでに30年以上を研究に費やしています。そもそも、私がリサイクルタイルに興味を持ち始めたのは父親の影響なんです。父は窯業原料の開発研究に携わっていて、晩年は、ゴミ処理場で残渣として残る焼却灰や、瓶ガラスなど、様々な“廃棄物”を原料にタイルがつくれないか、夜な夜な研究を重ねていました。

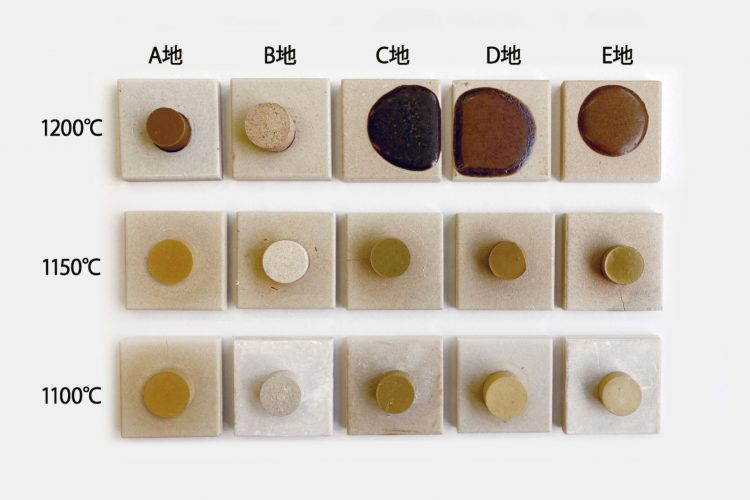

異なる生産地の溶融スラグを異なる温度で焼成した際の色や質感(写真左)を見ると、扱いの難しさがわかる。溶融スラグは黒いガラス状の粒(写真中央)。溶融スラグを原料に100%使用したタイル(写真右)。

笠井)今から15年ほど前、70歳を超えているのに、真夏の蒸し暑い研究室に閉じこもって、原料の配合を数mgずつ変えては焼成して焼き上がりを調べたり…熱心に打ち込む後ろ姿を見て、私は「いつか父の成果を世に出したい」と思っていたんです。様々な材料の配合と焼成温度の関係を記録した父の基礎研究を元に、溶融スラグをタイルにできないか本格的に研究し始めたのは10年程前です。溶融スラグは、生産地や使用する溶融炉の溶融方式、それに、溶融するゴミの種類などで性質が異なるので、質感や色味などを同じトーンに安定させて生産するのが難しいんです。材料の配合、焼成温度、製造方法など、多方面から条件を変えてテストを繰り返しては、失敗に終わる…。研究費だけがかさんでいく日々で、採算が合わず、普通の会社ならとっくに終わらせないといけない事業でした。ですが、私が創業者だからこそ、この事業に“こだわり”と“誇り”を持って継続し、ここ数年で、やっと、ある程度の量を生産できるまでに漕ぎ着けることができました。

「eco Revo」の商品展開は4種類。タイルだけでなく釉薬にスラグを使い、色や質感に選択肢を増やしている

矢橋)日本の自治体は焼却処分場が普及しているので、焼却機器の入れ替えの必要はあるとは言え、溶融スラグを「生産」する環境は増やしていける可能性を感じます。逆に、今後のリサイクルタイルの活用シーンは増えていきそうですか?

笠井)溶融スラグは、溶融炉を持つ自治体と協業して、今後も生産を増やしていく予定です。リサイクルタイルを扱う「eco Revo(エコレボ)」というブランドを立ち上げたことをきっかけに、多くの方に知っていただけるようになり、最近では、自動車部品や家電製品メーカー、それに化粧品メーカーなどから「自社工場から出る廃棄物をタイルにできないか」という問い合わせがくるようになりました。それを社屋の建材として使いたいと。CSRの観点から、自社の廃棄物に向き合い、それを消費者の目にみえる形にPRする企業が増えているのを感じています。無機物であればタイルの原料になりうるので、SDGsに真摯に取り組む大手企業をサポートするようなプロジェクトは増えてくると思います。

矢橋)なるほど。まずは、企業のCSR活動として導入が始まりそうですね。タイル原料が枯渇するという現実的な問題を踏まえると、その先は、代替原料として本格的に使われるようになる可能性を感じますね?

笠井)おっしゃる通りです。多治見周辺で稼働している粘土鉱山は、私が知る限り、現在2箇所しかなくなっているように、窯業にとって原料不足が現実になるのは時間の問題です。そもそも、溶融スラグは、最終処分場を延命化するための策として生まれたリサイクル素材です。本来埋め立てられる廃棄物を資源化し、これまでの原料の代わりにしようという発想は、今後、タイルだけでなく、様々なものづくりに適用されていくでしょうね。

PHOTO BY YURIKA KONO

PHOTO BY YURIKA KONO

美濃の土の可能性を、デザインを通じて発信するブランド「MINO SOIL」にも参画する笠井さん。2021年には、陶磁産業の原点である土と鉱山をテーマに、エキシビジョンを東京・表参道で開催した。

矢橋)笠井さんご自身の活動として、美濃地方で“やきもの”をPRする様々なイベントを手がけていらっしゃると聞きました。どんな経緯があるのでしょう。

笠井)カスタムタイルやリサイクルタイルの生産など、新しいことに挑戦していると、同じ志の仲間が自然と集まってくるんです。陶芸作家や陶器の窯元などと垣根を越えて付き合っているうちに、「面白いことをやろう」「今すぐに実行しよう」とあっという間に色々なことが具体化されていくんです(笑)。2021年には美濃の土をアートとして表現したエキシビジョン(写真参照)も開催し、作品のみならず、陶磁産業を取り巻く環境についても多くの方に関心を持っていただくことができました。今年、2024年も、土にフォーカスしたイベントを仕掛けようと動いています。“やきもの”の産地だからこそ、土のありがたさを実感できるようなきっかけをつくりたい。土には土壌汚染や資源枯渇といった厳しい問題もありますが、「アート」を通して、より良い理解が得られるよう、リ・ブランディングしたいと思っています。

矢橋)これまでの時代の変遷を、タイルに向き合いながら挑戦してこられた笠井さんご自身の人生のテーマは“土”なんですね。

笠井)そうかもしれません。コロナを経て、これからは世の中に本当に必要なものしか残らないと痛感したんです。だからこそ、リサイクルタイルの事業は「何がなんでも成し遂げる」と肝に命じてここまできました。でも実は、そんなに格好いい話ばかりではなくて(笑)。息子に、後継者として(就職先から)自主的に帰ってきてもらうためには、親父が楽しそうに仕事している姿を見せつけないといけない!という“私事情”もありました。実際に帰ってきてくれるまで3年くらいかかりましたけどね(笑)。

矢橋)美濃地方に存在した固有で上質な「土」という資源を使って、古くから始まった陶磁器産業。国内外の様々なシーンで、生活を支え彩ってきたんだと改めて認識しました。まさに、産業が文化や生活習慣と密接に結びついている姿に見えます。その産業を今後も永続させていくためにも、エリア内外の人たちを巻き込んでいけるといいですね。

完

-

笠井 政志 / Masashi Kasai

株式会社エクシィズ 代表取締役

セラミックバレー協議会チェアマン

多治見美濃焼卸センター協同組合理事長岐阜県多治見市出身。20歳で二級建築士資格を取得後、渡米。

24歳でアメリカから帰国。多治見市内のタイル輸出商社勤務を経て、1994年に脱サラ、(株)エクシィズ創業に至る。タイルの輸出入と国内販売の商社を主としてきたが、現在は、特注オーダータイルの製造を手掛けるTAJIMI CUSTOM TILESブランドや、粘土資源の枯渇やSDGSの観点から、ゴミを原料にタイルを作る、リサイクルタイルの開発・販売を担うエコレボブランドなど、製造分野にも進出中。

また近年は、CERAMIC VALLEY MINOの名のもと、美濃の地のリブランディングを図るべく、業界の垣根を超えた地域全体のイメージアップと、PR活動にも力を注いでいる。岐阜県多治見市出身。20歳で二級建築士資格を取得後、渡米。

24歳でアメリカから帰国。多治見市内のタイル輸出商社勤務を経て、1994年に脱サラ、(株)エクシィズ創業に至る。タイルの輸出入と国内販売の商社を主としてきたが、現在は、特注オーダータイルの製造を手掛けるTAJIMI CUSTOM TILESブランドや、粘土資源の枯渇やSDGSの観点から、ゴミを原料にタイルを作る、リサイクルタイルの開発・販売を担うエコレボブランドなど、製造分野にも進出中。

また近年は、CERAMIC VALLEY MINOの名のもと、美濃の地のリブランディングを図るべく、業界の垣根を超えた地域全体のイメージアップと、PR活動にも力を注いでいる。

-

矢橋 友宏 / Tomohiro Yabashi

FabCafe Nagoya 代表取締役

株式会社ロフトワーク 顧問岐阜県大垣市出身。1989年名古屋工業大学を卒業し、株式会社リクルート入社。通信事業や新規事業開発に従事。2006年ロフトワークに合流、取締役としてマーケティング・プロデュース部門の立ち上げ。プロジェクト管理、人事、労務、経理など経営システムの基盤構築・運用を指揮したのち、2023年より顧問に就任。

これまでの経験を東海エリアでも活かしたいと、2020年、ロフトワークとOKB総研(本社 岐阜県)との合弁で株式会社FabCafe Nagoyaを立ち上げ、代表取締役に就任。東海エリアにおけるデザイン経営の浸透と循環型経済(サーキュラーエコノミー)の社会実装をテーマに、製造業をはじめとした企業へのプロジェクト提案、コミュニティラボの立上げ・運営に奔走している。

これまでの活動・登壇岐阜県大垣市出身。1989年名古屋工業大学を卒業し、株式会社リクルート入社。通信事業や新規事業開発に従事。2006年ロフトワークに合流、取締役としてマーケティング・プロデュース部門の立ち上げ。プロジェクト管理、人事、労務、経理など経営システムの基盤構築・運用を指揮したのち、2023年より顧問に就任。

これまでの経験を東海エリアでも活かしたいと、2020年、ロフトワークとOKB総研(本社 岐阜県)との合弁で株式会社FabCafe Nagoyaを立ち上げ、代表取締役に就任。東海エリアにおけるデザイン経営の浸透と循環型経済(サーキュラーエコノミー)の社会実装をテーマに、製造業をはじめとした企業へのプロジェクト提案、コミュニティラボの立上げ・運営に奔走している。

これまでの活動・登壇

crQlr Awards Exhibition Nagoya – “New Relationship Design(新しい関係性のデザイン)”

■会期:2024年7月2日(火) – 7月31日(水) *FabCafe Nagoyaの営業日時に準じます。

■会場:FabCafe Nagoya

■観覧無料 / 予約不要

-

東海サーキュラー・ラボ

東海エリアでのサーキュラー・サスティナビリティの挑戦者・実践者たちが「とどける」「つながる」「つくる」オープンイノベーション・コミュニティ

循環型のプロダクトやサービスを共同で研究・開発する創造的実践の場で、定期勉強会、アドバイザリーサービスなどを通してメンバーの挑戦の第一歩を後押しします。

東海エリアを中心に、サーキュラー・サスティナビリティ関連の取り組みをしているクリエイター、企業、自治体、団体、教育・研究機関、学生たちと共に、サーキュラー・エコノミーを軸とした、「とどける」機会の場を有し、「つながる」機能を持ち、創造性あるプロジェクトを共に「つくる」きっかけを提供します。循環型のプロダクトやサービスを共同で研究・開発する創造的実践の場で、定期勉強会、アドバイザリーサービスなどを通してメンバーの挑戦の第一歩を後押しします。

東海エリアを中心に、サーキュラー・サスティナビリティ関連の取り組みをしているクリエイター、企業、自治体、団体、教育・研究機関、学生たちと共に、サーキュラー・エコノミーを軸とした、「とどける」機会の場を有し、「つながる」機能を持ち、創造性あるプロジェクトを共に「つくる」きっかけを提供します。

crQlr

FabCafe Global と株式会社ロフトワークが2021年8月にスタートさせた”crQlr(サーキュラー)”は、循環型経済に必要な「サーキュラー・デザイン」を考えるコンソーシアム。

循環型経済を実現する「未来の作り手」に必要なクリエイティビティとビジョンを創造し、共有することを目指しています。環境負荷の低いサービスやプロダクト、生産プロセスを実現し、多くの人々の共感を得るためには、売上などの見かけの数値目標の達成だけでなく、アートやデザインを採り入れた社会的なクリエイティビティ、そして未来へのビジョンの提示が必要であると我々は考えます。そのため、crQlrは、オンラインアワード、イベント、ハッカソン、プロジェクトの4つの取り組みによって、出会いとイノベーションを継続的につくるための機会を提供します。このコミュニティデザインが、複雑な課題の解決をつくり、知⾒を集めるメソッドになると考えています。

crQlr Awards (サーキュラー・アワード)について

crQlr Awards(サーキュラー・アワード)は、循環型経済の実現に欠かせない「サーキュラー・デザイン」を実践するには、既存の産業における実践的なノウハウだけでなく、国内外の事例に触れて視野を広げ、起業家やアーティストなど幅広い分野のクリエイティビティを活用する総合力が必要という思いのもと、その方法のひとつとして、2021年にスタートしたアワードです。いままさに未来を作り出している国内外のクリエイターやプロフェッショナルを審査員に迎え、新たな世界の設計図を称賛し、その実現を模索します。

2023年度の受賞結果はこちらから閲覧いただけます。

-

東 芽以子 / Meiko Higashi

FabCafe Nagoya PR

新潟県出身、北海道育ち。仙台と名古屋のテレビ局でニュース番組の報道記者として働く。司法、行政、経済など幅広い分野で、取材、撮影、編集、リポートを担い、情報を「正しく」「迅速に」伝える技術を磨く。

「美しい宇宙」という言葉から名付けた愛娘を教育する中で、環境問題に自ら一歩踏み出す必要性を感じ、FabCafeNagoyaにジョイン。「本質的×クリエイティブ」をテーマに、情報をローカライズして正しく言語化することの付加価値を追求していく。

趣味はキャンプ、メディテーション、ボーダーコリーとの戯れ。

新潟県出身、北海道育ち。仙台と名古屋のテレビ局でニュース番組の報道記者として働く。司法、行政、経済など幅広い分野で、取材、撮影、編集、リポートを担い、情報を「正しく」「迅速に」伝える技術を磨く。

「美しい宇宙」という言葉から名付けた愛娘を教育する中で、環境問題に自ら一歩踏み出す必要性を感じ、FabCafeNagoyaにジョイン。「本質的×クリエイティブ」をテーマに、情報をローカライズして正しく言語化することの付加価値を追求していく。

趣味はキャンプ、メディテーション、ボーダーコリーとの戯れ。