Column

2025.7.3

「FabCafe Kyotoで人気の機械はどれですか?」

「お店でもっとも動いてるツールはなんですか?」

――というような質問をいただきます。迷わず「全部が主役で全部が人気です」と答えたくなってしまいますが、最も稼働している工作機械はもちろん、間違いなく、レーザーカッター!データ作成から加工まで、基本操作は手軽であり、加工次第でさまざまな応用が利く、便利で人気な工作機械です。本体は1階フロアの片隅に置かれていますが、大きな赤い機体や天井に続くホースなど、佇んでいるだけでも目立つ要素がたくさんあるため、FabCafe Kyotoに来店したことがある方は一度目にしているのではないでしょうか。

工作機械が置かれているスペース(スタッフは「Fabスペース」と呼んでいます)はいつでも自由に見て周ることが可能。お客さんがツールを使って加工する様子をそっと覗いてみたり、どのような素材を使っているのか、どのような加工ができるのか。ふらっとお気軽にご覧ください。

本記事ではレーザーカッターと向かい合う位置に置かれているツール「デジタル刺繍ミシン TAJIMA SAI -彩-」と、フリーの刺繍ソフトについてご紹介します。

「なんとなく難しそう」の『なんとなく』を解体する

デジタル刺繍ミシンはレーザーカッターと異なり、アナログなアシストがしばしば求められるツールではありますが、奥が深く、一朝一夕では網羅できないほど豊富な機能に溢れています。一方で、針や糸がたくさんあって見るからに精密な作業が求められそう……。そんな「なんとなく難しそう」なイメージを持っている方も少なくないかもしれません。

本記事を通して「なんとなく難しそう」の「なんとなく」の正体を追って「思っていたより難しくないかも!」なところまで近付けたら幸いです。

デジタル刺繍ミシン、その出身は名古屋

FabCafe Kyotoのデジタル刺繍ミシンは、愛知県に本社を構えるタジマ工業株式会社製。開発・製造・販売まで担うタジマ工業株式会社は、刺繍といってもアパレル業界だけにはとどまらず、自動車の座席からテープやリボンを使ったコード刺繍、導電性の糸を使用することでセンサーやウェアラブル製品にも応用可能な技術を開発するなど、その刺繍技術は幅広く、社会全体に向けて展開されています。

なんとなく難しそうな「データ作成」をなんとかする

刺繍データ作成において「一発変換」のような早業は、実際のところ熟練のオペレーターさんでない限り難しいかもしれません。

『データを作り始めて気付けば30分経っていた』

『まだミシンに触っていないのに1時間経っていた』

FabCafe Kyotoのデジタル刺繍ミシンを使ったことがある方の中には、このような経験があるのではないでしょうか。刺繍ミシンよりも先にデータ作成に慣れないことには始まらない。だけどデータを作るためにはお店のパソコンが必要で、でもお店のパソコンを使うには来店予約が必要で……。

やることが多い。

なんだかいろいろと忙しい。

ミシンまでの道のりが遠すぎる!

「なんか思ってたのと違う」状況になってしまうのも、実際に刺繍アプリを通してデータを触ってみなければどの程度の作業量になるのか見積もることが難しい――ということが背景にあるのだと思います。それなら、時間を気にせず刺繍データを作ることができれば、FabCafe Kyotoでは存分にミシンを動かすためだけに予約時間を使うことができるのではないでしょうか。

本記事では、自宅で使える無料の刺繍データ作成ツール「Ink/Stitch」とInkstitchを起動するために必要な「Inkscape」について、使い方を簡単にご紹介。ぜひ記事を読みながら刺繍データを作ってみてください。ミシンはいつでもあなたを待っている!

無料の刺繍データ作成ソフト「Ink/Stitch」を使ってみた

最初は刺繍に使うイラストや画像を用意します。手書きのイラストやパターンでもよし。一からデータを作ってもいいですね。illustratorやAffinity、Canvaなど、ベクターデータを作ることができるツールはいくつかあると思います。試用版をダウンロードして、使い心地を試してから自分に合いそうなツールを探してみるのも良さそうです。無償も有償も種類は豊富なので、楽しみながら調べてみてください。

今回使用するのは、ベクターデータを制作するためのグラフィックツール「Inkscape」。Inkscapeには読み込んだデータを刺繍データに変換するアドオン*があります。Inkscapeを使ったことがない人は、どんな機能が搭載されているのか下記リンクからチェックしてみてください。*既存のソフトウェアに新しい機能を追加するプログラムや機能のこと

Inkscape – Draw Freely. | Inkscape

アナログでもデジタルでも、

刺繍用の元データを作るうえで特に重要だと筆者が感じたポイント

- データ作成は丁寧に

- 大きくはっきりとしたラインで(細すぎる線や不明瞭な線は、刺繍データに変換するのが難しいかもしれません)

- 絵やイラストをスキャンするときは、影やゴミといった要らないものが写り込まないように気を付ける

「だいたいこんな感じ」でやってみる

失敗したらおしまいだ!と考えずに、「それっぽくできたらいいなあ」くらいのおおらかな気持ちで始めてみることをおすすめします。はじめてデジタル刺繍ミシンを使う時は、用意するデータは1〜2種類の色数で、小さすぎたり細かすぎないことも気を付けてみると刺繍データに変換する作業がスムーズになるかもしれません。最初はとにかくシンプルに。いくつかデータを作ってみてくださいね。

使ってみたい布、気になる素材、何がある?

刺繍に使う図案が用意できたら、使ってみたい布や素材を探します。テスト刺繍のことを考えて、素材は余裕を持って多めに用意できると安心ですね。完成形がイメージできている場合は早速手芸屋さんに行ってみるのもよし、手軽に100円ショップで生地を探すのもよさそうです。何を作るか決まっていないけれどミシンを使ってみたい場合も、とりあえず手芸屋さんに行ってみると使ってみたい素材が見つかるかもしれません。服飾店を周ってみるのもおすすめです。

生地も素材も種類が多すぎてよく分からない、迷ってしまって買えない!というときは、直感で自分が気になった素材(見た目がいい、触り心地が好き)を選んでみてください。ちなみにFabCafe Kyotoのデジタル刺繍ミシン講習会では、主にオックスフォード生地や綿素材の布(コットンツイル生地)を使っています。

FabCafe Kyotoスタッフが使いやすそうだと感じた生地や素材の例

- オックスフォード生地

- コットン

- フェルト

- キャンバス生地、帆布(8〜11号程度)

単体で刺繍するには少し難しいかもしれないと思った素材

- リネン/麻

- オーガンジー、シフォン、ジョーゼット

FabCafe Kyotoから徒歩圏内の手芸用品店さん

FabCafe Kyotoから歩いて5〜10分ほどの場所の手芸用品店さん。お店の方もとても親切、インターネットで探すよりも見つかるのではと思ってしまうほど見ているだけでワクワクするような素材やパーツが数多く揃っています。ご近所に手芸用品店さんが並んでいると心強いですね。

- 片岡洋裁材料店 さま

- 山口忠兵衛商店 さま

FabCafe Kyotoから少しだけ距離があるのですが「ノムラテーラー 四条本店」さまもおすすめです。

抜群の安定感、必ず使いたいアイテム「接着芯」

生地の厚みや細かさを均一に整えて、刺繍できる程度のハリを保たせるために必要な素材が「接着芯」。伸縮性のある生地や薄手のリネンやオーガンジーといった素材は、シワになったりヨレてしまったり、そもそも刺繍がきれいにできなかったりと、生地単体で縫うにはなかなか苦戦するかもしれません……。接着芯は、そのような素材でも安定して刺繍するためのツールです。アイロンで接着する不織布タイプや水に溶けるタイプ、薄いものや厚いものなど、さまざまな種類があります。生地と一緒に探してみてくださいね。

「Inkscape」「Ink/Stitch」をダウンロードしてみた

*本記事では、詳細なダウンロードやインストール手順は掲載しておりません。

分からない場合は「Inkscape ダウンロード方法」などインターネットで調べてみてください。

図案と素材の準備ができたら、いよいよデータ作成に取りかかります。これから使うツールは、冒頭でも触れた無料のベクターツール「Inkscape」と、刺繍データ作成アドオン「Ink/Stitch」。Inkscapeのサイトを開いて、メニュー「ダウンロード」からInkscapeをダウンロードします。

分からない!という時は

Inkscapeのダウンロードリンクは、Windowsやmacなど使っているパソコンの種類やプロセッサによって複数用意されています。「WindowsとMacの違いは分かるけど、結局どれを選んだらいいのか分からない」ときは、とりあえず一通りダウンロードして開けるかどうか試してみましょう。とりあえずやってみる……!

続けてInk/Stitchもダウンロードします。インストール完了後、Inkscape内の「エクステンション」項目に「Ink/Stitch」が追加されていれば準備完了です。(Ink/StitchはあくまでもInkscapeというツールがなければ使えません、ご注意を!)

Ink/Stitchはユーザーマニュアルからチュートリアルまで豊富に用意されているので、分からないことがあってもすぐに調べられる環境が整っています。なんとすべて無料、ありがたい!

「Ink/Stitchで刺繍データが作れることは分かったけれど、どの程度作れるのか知りたい」方は、Ink/Stitch公式サイト内の「Stitch library」を見てみると良さそうです。なんでもできるじゃないか!という気持ちになるはず。やる気と熱意がメラメラと燃えているうちに次に進みます。

サイト内は英語表記なので、必要に応じてGoogleウェブサイト翻訳等のツールを活用してみてくださいね……!

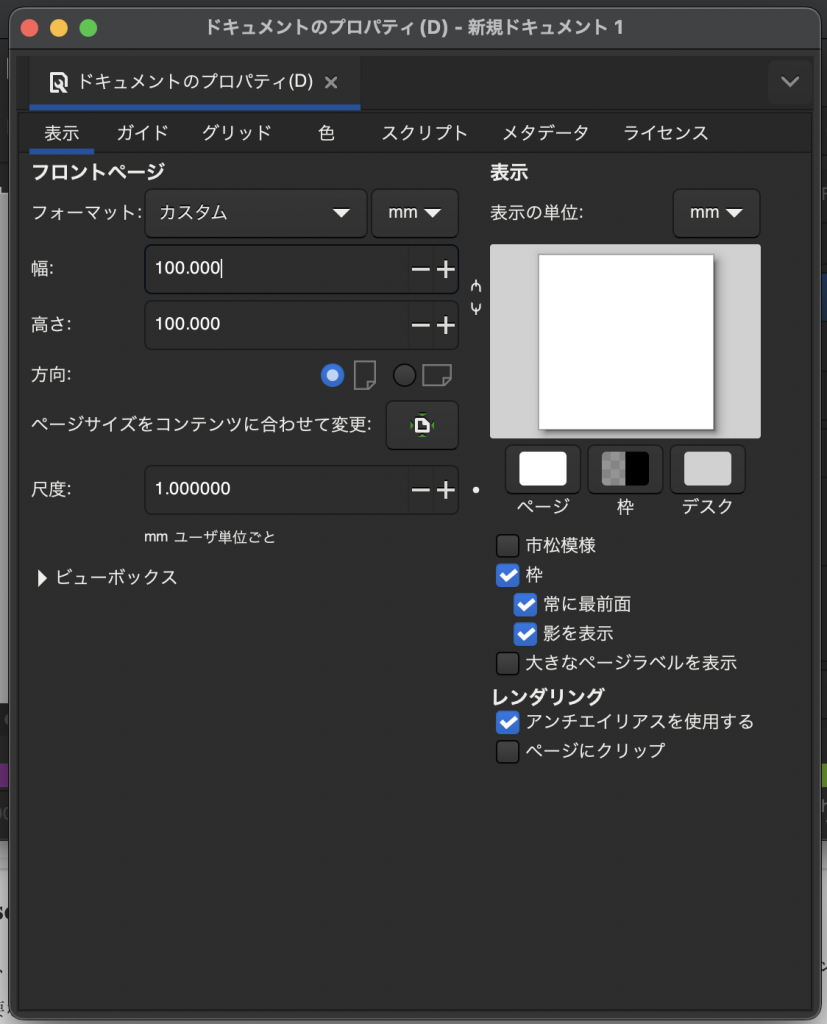

刺繍データを作ります。Inkscape上で新規ドキュメントを作成、キャンバスサイズはFabCafe Kyotoのデジタル刺繍ミシンで使いたいフレームと同じサイズを設定します。今回は「標準袋物刺繍枠 2」のフレームを使うので「W(幅)100mm × H(高さ)100mm」に設定しました。

FabCafe Kyoto デジタル刺繍ミシン フレームサイズ一覧

下記は、FabCafe Kyotoのデジタル刺繍ミシンに使われるフレームの一覧です。画像やイラストを用意する時は、使うフレームの大きさに合わせてデータを用意することで、サイズ調整の工程も少なくなり仕上がりも美しくなります。より細部まで美しく正確な刺繍データを作りたい時は、実際に刺繍したい大きさに合わせて画像のピクセル数(px)を調整することもおすすめします。

- 標準袋物刺繍枠1 W300mm × H200mm

- 標準袋物刺繍枠2 W100mm × H100mm

- Mフレーム(マグネットフレーム)

- W140mm × H80mm

- W80mm × H40mm

- W50mm × H40mm

- 帽子枠* W300mm × H75mm

- 靴下枠* W30mm × H50mm

*特殊なフレーム形状のため、詳細なデータ作成は、FabCafe Kyotoデジタル刺繍ミシン専用PC内のアプリ「WriterPlus」をご利用ください。

キャンバスが表示されたら画像やイラストを配置します。必要に応じて大きさを変えたりしたり反転してみます。衣類の襟や袖に刺繍する場合は図案の上下を反転させる必要があるので、実際に布を見て、刺繍位置や大きさなどをイメージしながら調整してみてくださいね。

うわ〜〜また分からなくなった!という時は

FabCafe Kyotoデジタル刺繍ミシンのおすすめフレームをご紹介。はじめて刺繍ミシンを使う時はこちらのフレームを使ってみてください。お店に立ち寄った際にフレームだけ見ることもできます。 お気軽にスタッフまでお声がけください。

- 標準袋物刺繍枠1

- Inkscapeで設定するキャンバスサイズ:W300mm × H200mm

大きな図案を刺繍したい時はとりあえずこちら!

- Inkscapeで設定するキャンバスサイズ:W300mm × H200mm

- Mフレーム(マグネットフレーム)

- Inkscapeで設定するキャンバスサイズ:W140mm × H80mm 全3種

手のひらに収まる程度の大きさの刺繍であればこちらを。ティーシャツやトートバッグもこのフレームを使うことが可能。汎用性の高い便利なフレームです。生地の取り付け・取り外しも簡単なのでおすすめ!

- Inkscapeで設定するキャンバスサイズ:W140mm × H80mm 全3種

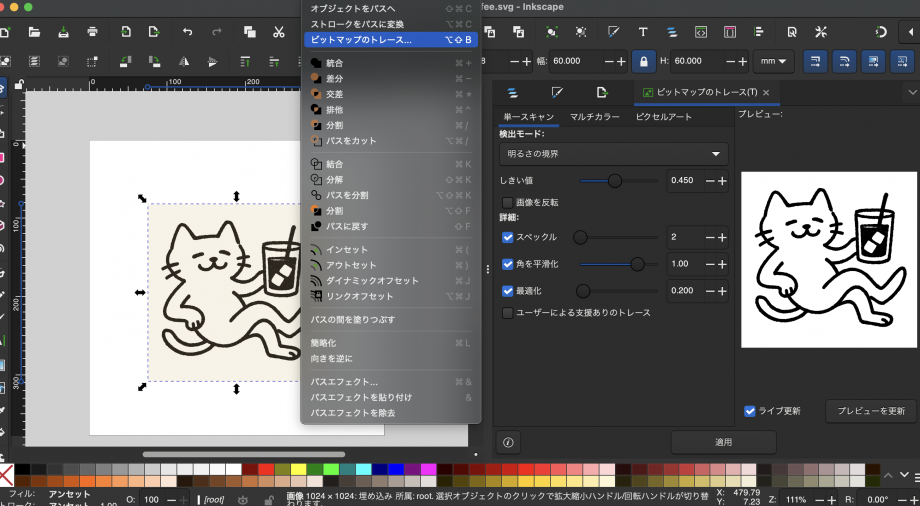

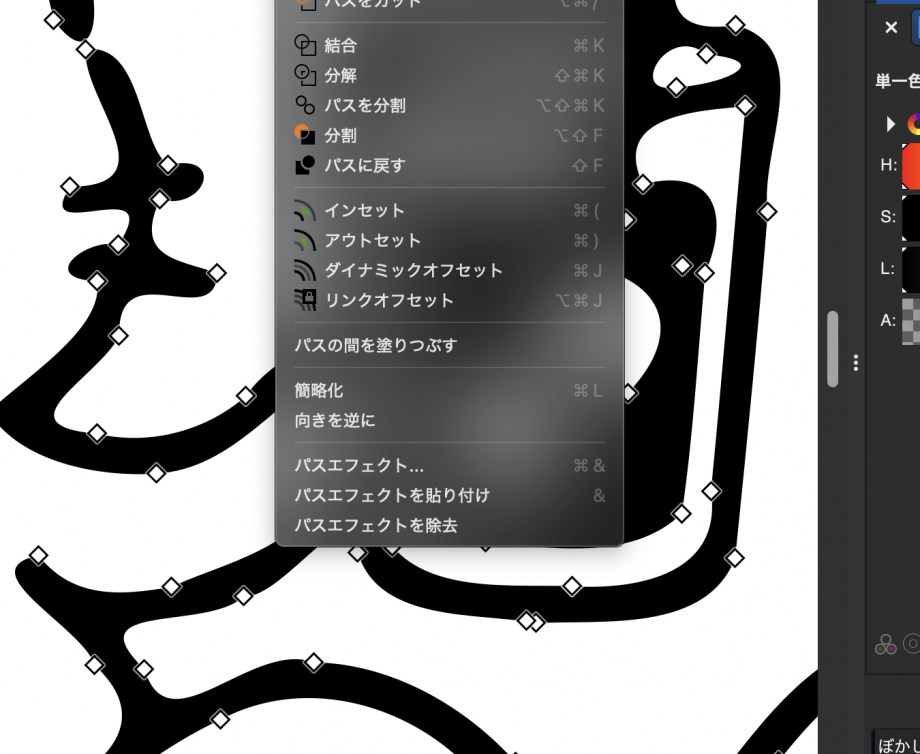

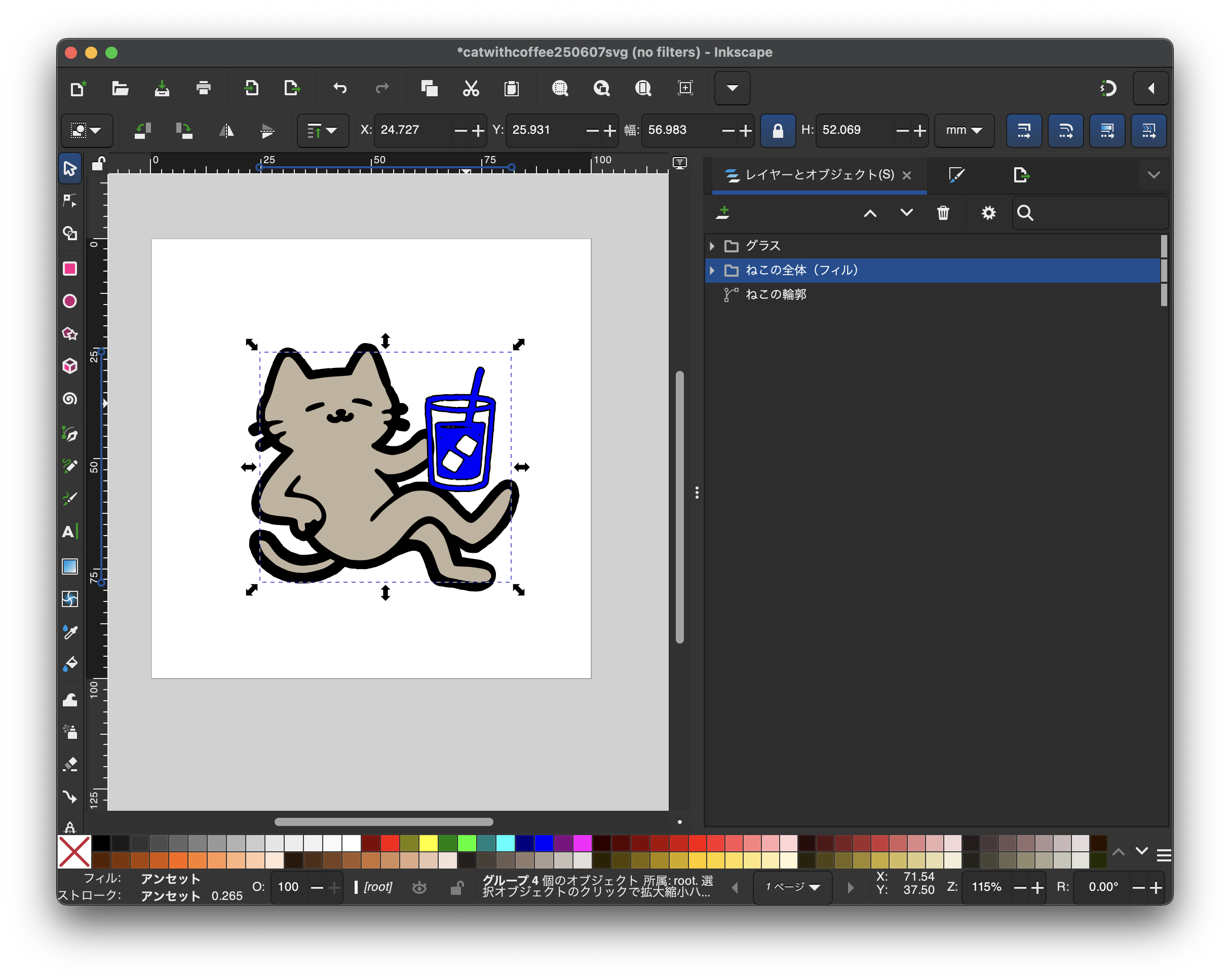

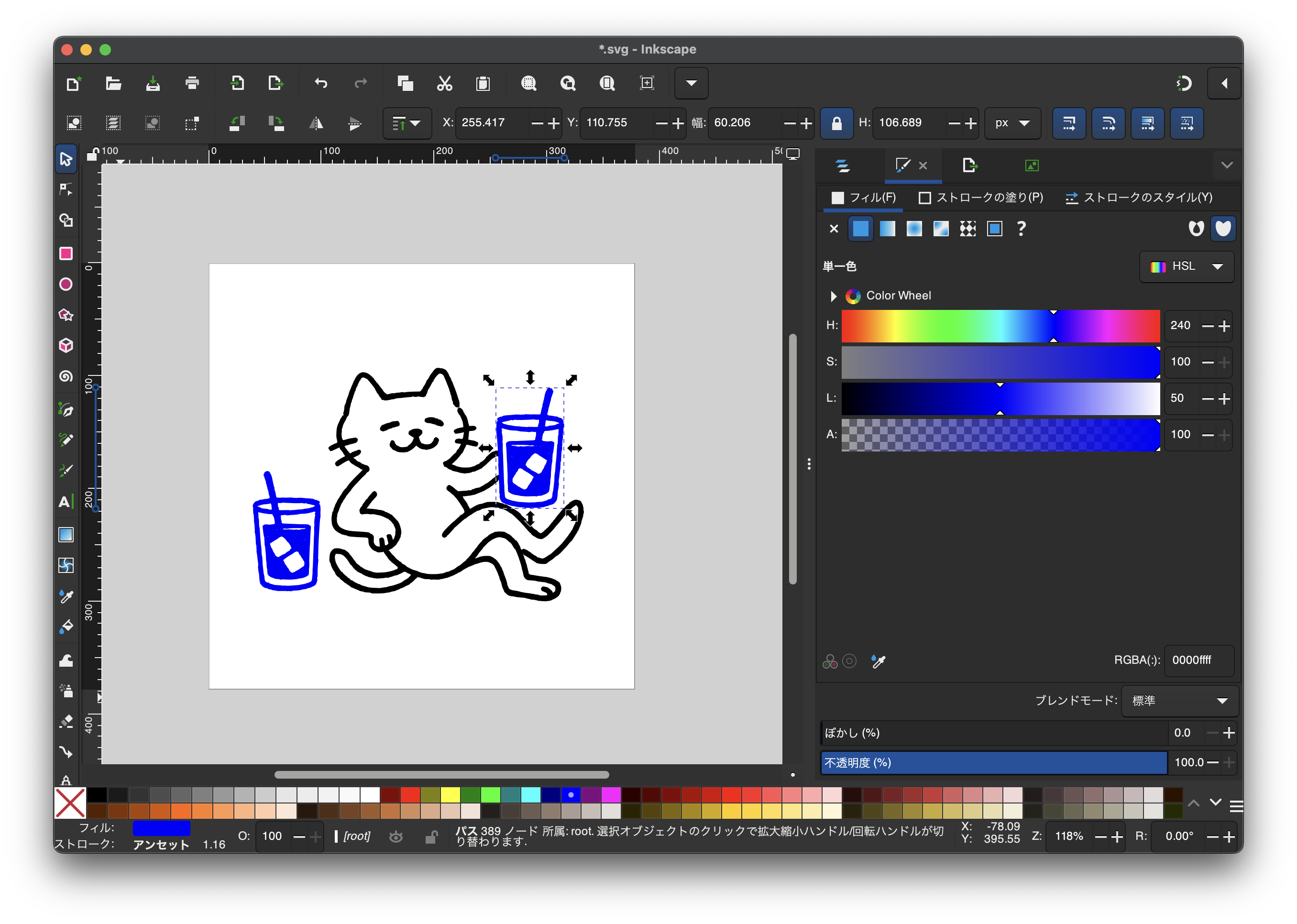

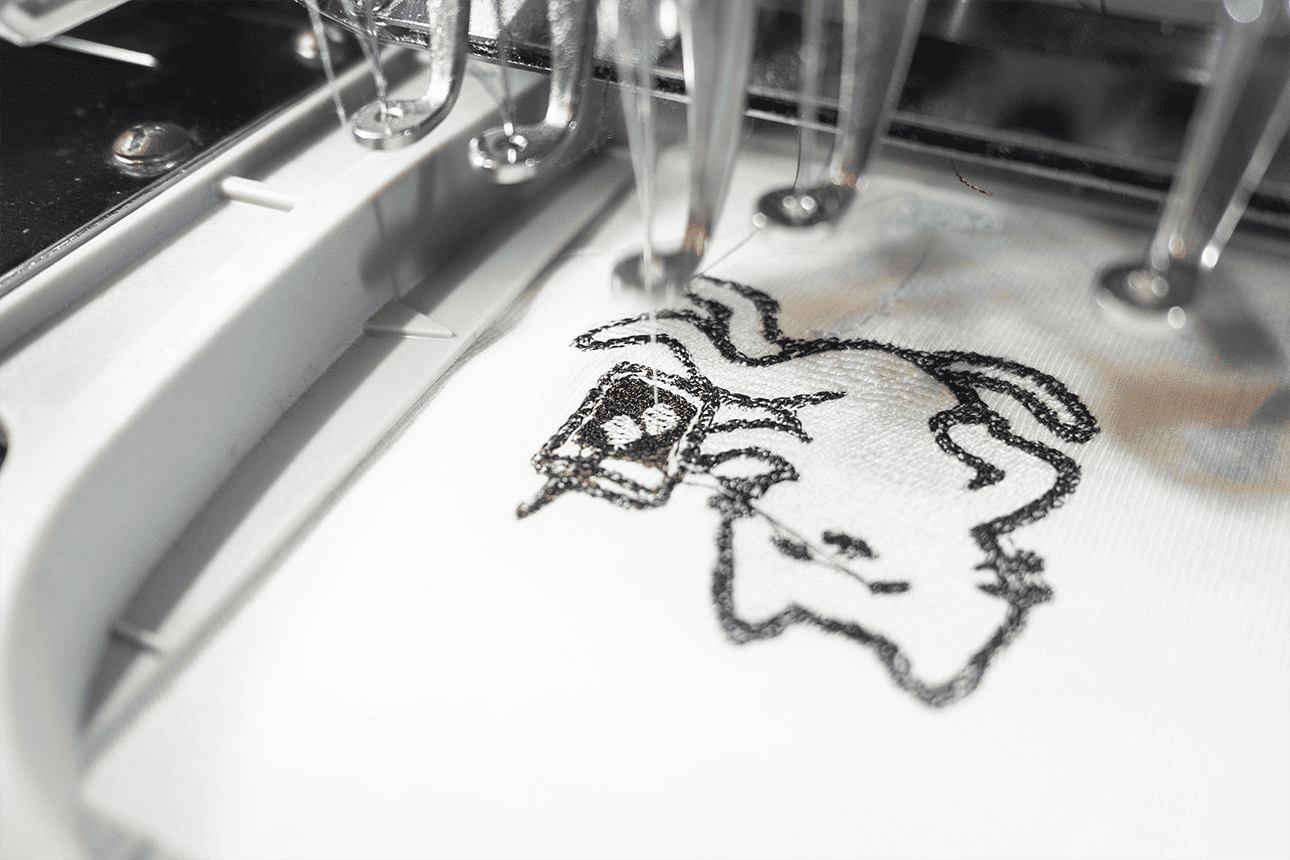

画像が用意できたら、パス化(画像やテキストなどを、点「パス」で表現された図形データに変換)します。今回は「ビットマップのトレース」機能を使って画像からパスを生成しました。その後、不要なパスを減らすために「簡略化」を選択。次に、ネコとコーヒーなどの刺繍パーツごとに色分けすることで、刺繍に使う色数を調整してみました。

画像ではなくillustratorやそのほかベクターツールで作成したデータ(*.aiまたは*.svg等の拡張子のデータ)を使う場合は、なるべくシンプルなパスの状態にしてください。必要以上に多いパスで作られたデータは、刺繍データとしての調整箇所もそれだけ多くなってしまうようです……。最初からじっくり時間をかけて、できるだけ丁寧に整えてみてくださいね。

こんな感じに

もっとスムーズな手順もあるかと思います。ぜひ探してみてください。

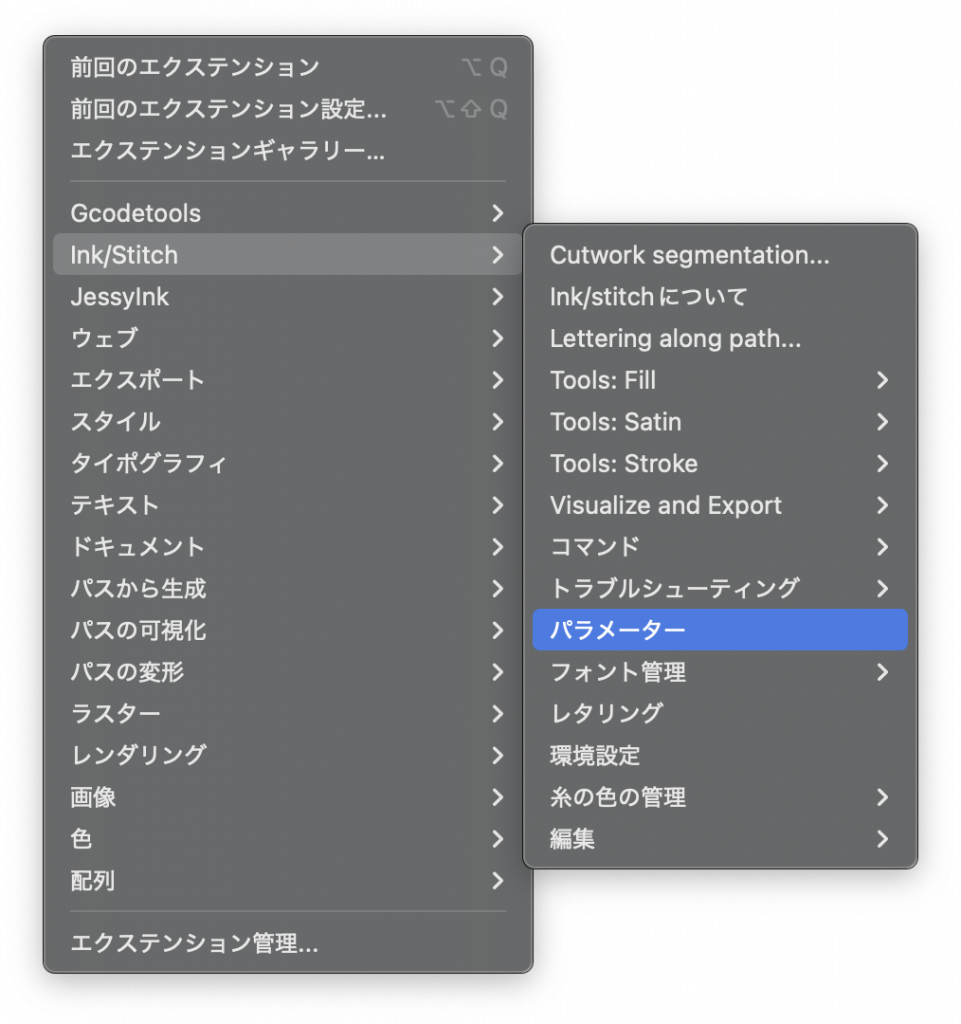

調整が終わったら、いよいよ「Ink/Stitch」で刺繍データを作っていきます。

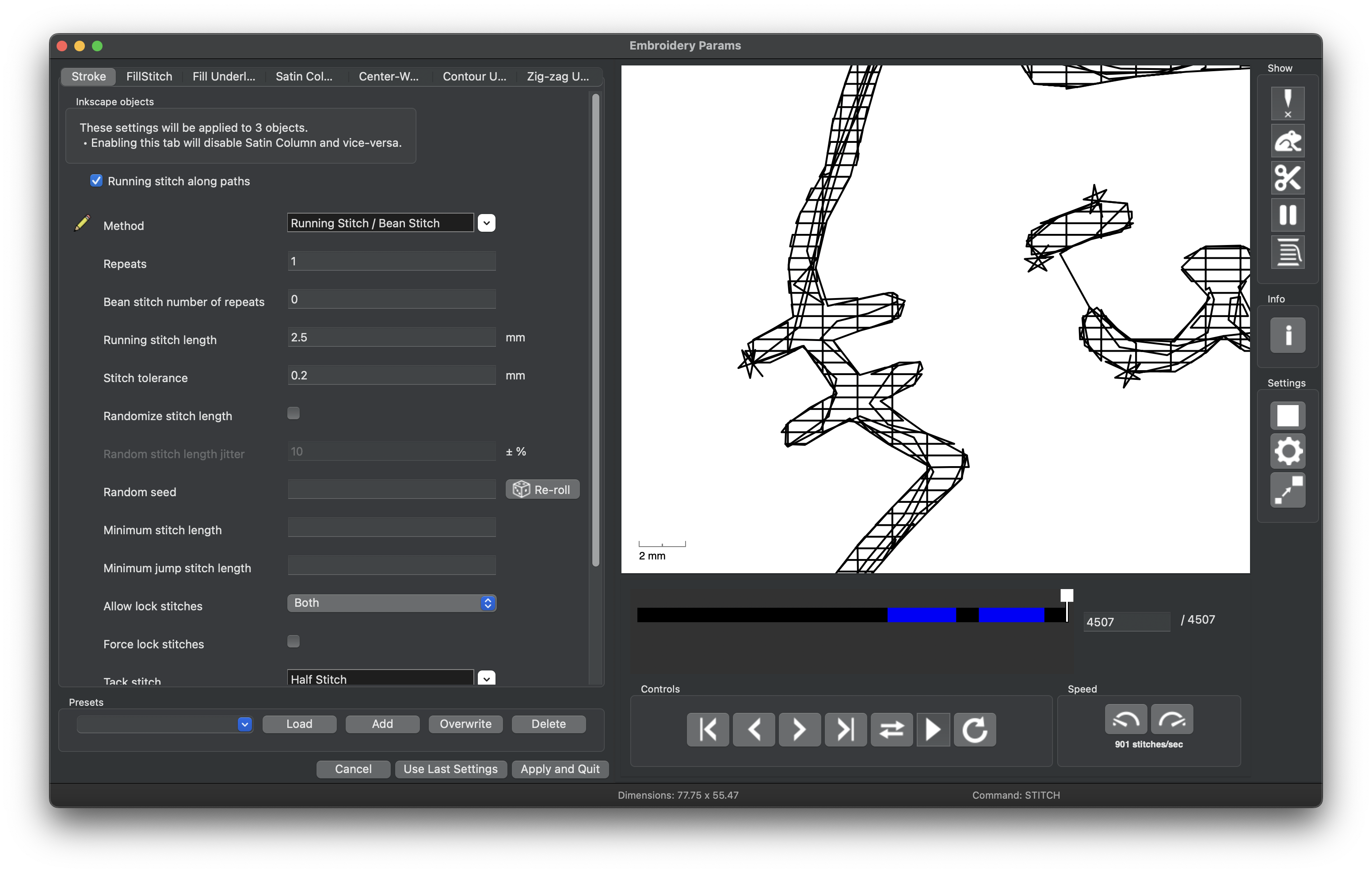

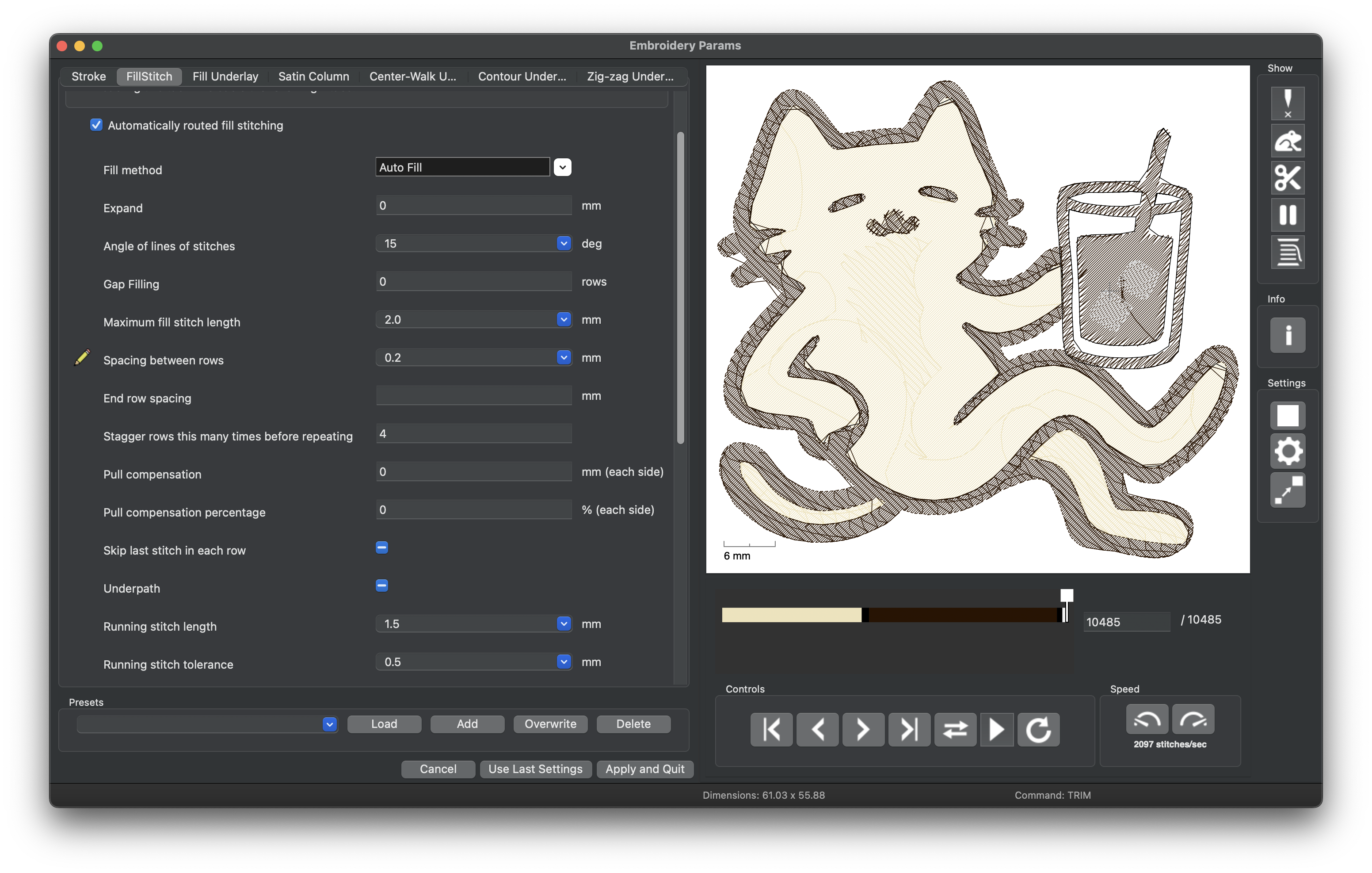

パス化されたデータを選択したまま「エクステンション」から「Ink/Stitch」を選び、「パラメーター」を選択。

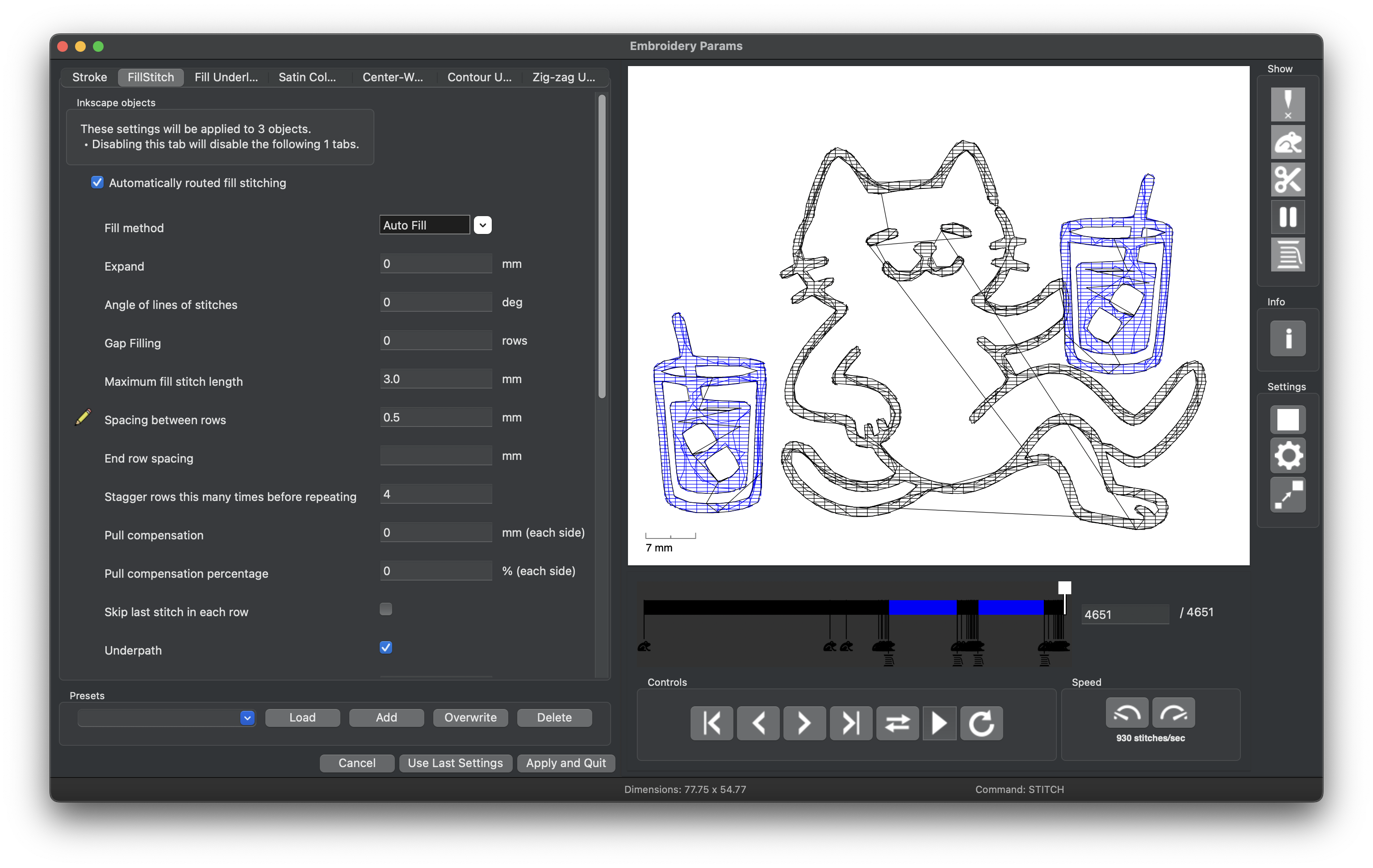

「Stroke」では、いわゆるランニングステッチなどの直線や曲線状の刺繍データの角度や密度が調整できるようです。

「FillStitch」では、いわゆるたたみ縫い/フィルステッチといった広い刺繍面積の調整が可能です。

今回スタッフが調整したパラメーター項目は、

「Stroke」項目より

- Running stitch length:ランステッチにおける長さ

- Stitch tolerance:ステッチ許容値

「FillStitch」項目より

- Maximum fill stitch length:最大フィルステッチの長さ

- Spacing between rows:ステッチとステッチの間隔

- Running stitch length:外郭のステッチの長さ

いくつか洩れている箇所があるかもしれませんが、基本的には上記項目だけでパラメーターの調整は十分に感じました。本記事で触れているのはInk/Stitchが持つ機能の一部です。パラメーター画面で数字を入れながら、「どの部分が/どのように変更されたか」を確認しながら、いろいろ試してみてくださいね。適宜、データのバックアップを取ることもお忘れなく!

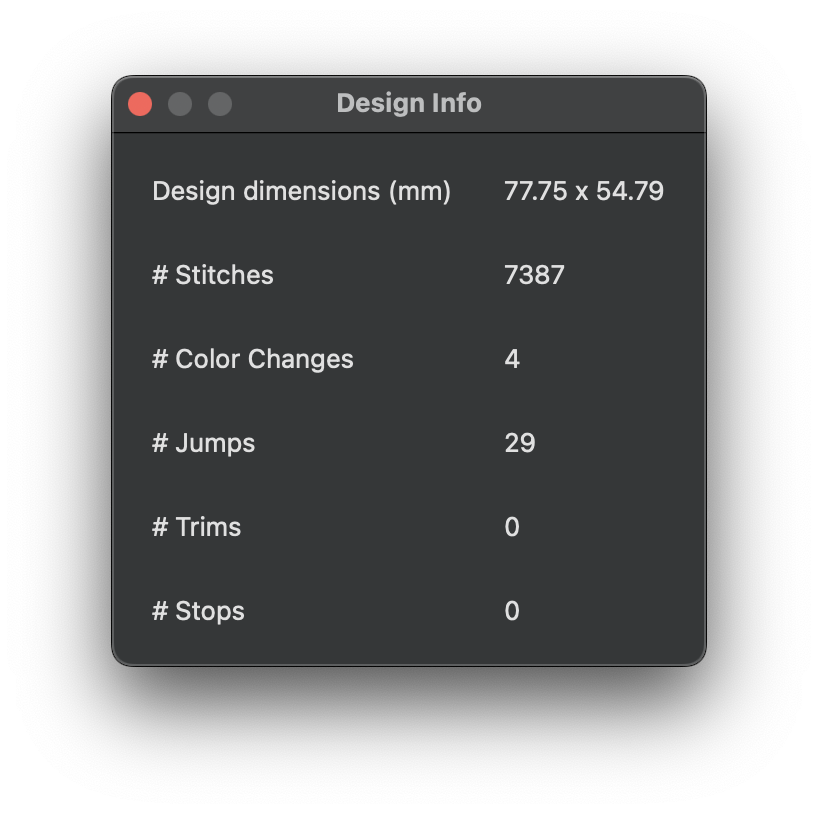

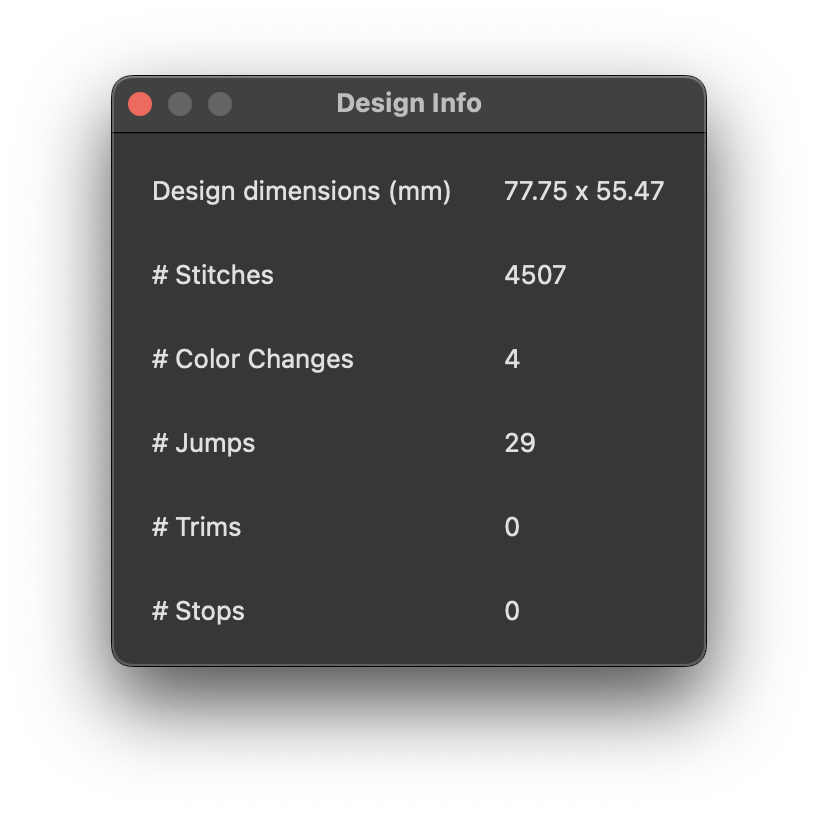

そしてパラメーター画面で確認したいことがもう一つ。画面右横の「i」から確認できる「Design Info」。合計ステッチ数や糸替え回数が確認できます。合計ステッチ数があまりにも大きい数字の場合、刺繍の完成までに時間がかかってしまうかもしれません。できるだけ少ないステッチ数になるようにパラメーターを調整してみてください。

よく分からない時は、一旦このままデータを仕上げて刺繍しても大丈夫です。迷ったら、とりあえずスキップして次の工程へ!

Ink/Stitch 参考リンク

・Running stitchとは https://inkstitch.org/docs/stitches/running-stitch/

・FillStitchとは https://inkstitch.org/docs/stitches/fill-stitch/

-

パラメータ調整前

-

パスを整理したりパラメータの数値を調整することで

「Stitches」を大幅に減らすことも可能

ステッチの密度を高めに、間隔を狭く設定するとこんな感じに。

ステッチが一箇所に集中すると糸が切れたり刺繍が難しくなるので様子を見ながら調整しよう

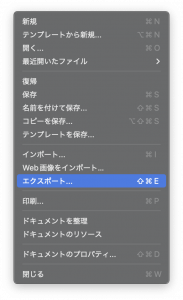

パラメーターを調整して刺繍データが整ったら、Inkscapeの画面上部「エクスポート」を選択。

「タジマファイル(*.dst)」を選択して、USBメモリスティックにデータを保存、準備ができたらFabCafe Kyotoに持ち込みましょう。

InkscapeとInk/Stitchによるデータ作成はここまで。お疲れさまでした!

デジタル刺繍ミシンを初めて使う人は、Fabツール講習会へ

デジタル刺繍ミシンをはじめて使う方は、FabCafe Kyoto主催のFabツール講習会(デジタル刺繍ミシン編)にご参加を。

講習会では、デジタル刺繍ミシンのセットアップや、本記事では紹介できなかったタジマ工業社製の刺繍ソフト「WriterPlus」についてご紹介。刺繍ミシンの基本的な操作方法について確認できる内容となっています。店舗が用意した素材とデータを使用するため、作りたいものがまだ決まっていない場合も安心してご予約くださいね。

予約時間になったら早速刺繍ミシンを使ってみます。完成されたデータが手元にあるので、予約時間はすべてミシンを動かすことに専念できます、すごい!大いに楽しみましょう!

タジマ刺繍ファイル形式(*.dst)のデータが入ったUSBメモリスティックを刺繍ミシン本体にセットします。ここから先は、Fabツール講習会(デジタル刺繍ミシン編)で行った通りの手順で刺繍準備を進めます。

全然縫えなくてとてもつらい!という時は

なかなか順調に刺繍できない時にFabCafe Kyotoスタッフがチェックしていることを一覧にしました。

- 上糸

- 上糸調子が弱い・強い

- どこかの上糸が抜けている

- 上糸がどこかで引っかかっている

- 下糸

- 絡まっている

- 下糸釜の中に糸がたまっている

- 下糸ボビンが空だった

- 下糸が正確に取り付けられていなかった

- 生地や素材

- 生地が薄すぎる

- 生地が伸びやすい、シワができている

- フレーム

- フレームが正確に取り付けられていない

- セットしているフレームと、ミシンに登録したフレームが違う

- そのほか

- 針先が曲がっている

冒頭でも触れたレーザーカッターは、FabCafe Kyotoでもまぶしいくらいの存在感を光らせているツールです。正確な手順を辿れば、基本的なデータ作成と機械の操作は、それほど難しいツールではありません。一方でFabCafe Kyotoのデジタル刺繍ミシンは、加工中の様子をよく見て、ときにはツールや素材を整えてあげたり、手作業で調整する箇所がいくつかあるツールと言えます。

ツールを操作する人との距離感が近く、使い手の感覚頼りな部分もあるため、思い通りに刺繍できないとつい投げ出したくなってしまう時もあるかもしれません。デジタルでありながらアナログチック、それが刺繍ミシンのおもしろさであり難しさでもあると思います。

刺繍ミシンを動かしている間、糸がどの部分を通り、針を介してどのように素材と接合されるのか眺めるだけでも、刺繍機が持つ精密な機構の美しさと正確さ、そして、それらを開発し生み出しているメーカーさんの技術に興味を持たざるを得ない瞬間がやってくるはず。よく分からないけどなんか凄そう。よく分からないけれどなぜか美しい。そんな心惹かれる瞬間と出会う機会をもたらしてくれるかもしれません。

「なんとなく」から始まるカジュアルでフレッシュな好奇心を携えて、いつでもFabCafe Kyotoにお越しください。

FabCafe Kyoto のツールを使う

FabCafe Kyotoではデジタル刺繍ミシンのほか、家庭用ミシンもご利用いただけます。1階カフェスペースでお好きな飲み物と一緒に、自由にお使いいただけます。また、2F階和室レンタルスペースを利用して、より広々とした空間で刺繍することも可能。和室レンタルスペースは、会議やワークショップ等どなたでもご利用いただけます。詳細は下記リンクをご覧ください。

◼︎ Fab:デジタル工作機械を利用する

◼︎ Rental Space:スペースを予約利用する

リリース予告!「デジタル刺繍ミシン 終日予約枠」(仮)

FabCafe Kyotoでは、デジタル刺繍ミシンを朝から夜までゆっくり使うことができる「終日予約枠」を準備中。予約時間(ツール利用時間)は、ご利用当日のFabCafe Kyoto営業時間に準じます。通常営業日の場合は11:00から19:00までの8時間、セルフ利用料金よりもお得にご利用可能。刺繍ミシンを自分のペースでゆっくり使ってみたい方向けの予約サービスです。

今後のFabCafe Kyoto WebサイトおよびSNSでの続報を楽しみにお待ちください。

*2025年7月4日(金)時点での情報です。内容は予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

■ TAJIMA SAI-彩-

タジマ工業製のコンパクトなデジタル刺繍ミシン。画像やイラストのデータを元に、最大8色の糸を用いて刺繍を施すことができます。

■ タジマ工業株式会社

驚きと感動、刺繍で世界中に彩りを。

1944 年設立、刺繍ミシンの世界的トップブランド。

TAJIMAの工業用刺繍ミシンは、世界の名だたるファッションブランドやスポーツブランドから選ばれ続けている。更に、アパレル以外の分野では、航空機産業や自動車産業においても各産業のトップメーカーと共同で、新しいものづくりに挑戦している。

執筆:筒井みのり(FabCafe Kyoto / 株式会社ロフトワーク)

-

FabCafe Kyoto編集部

FabCafe Kyotoが作成した記事です。

この記事に関するご意見やご感想は、ぜひお気軽にこちらからお寄せください。

→ お問い合わせフォームFabCafe Kyotoが作成した記事です。

この記事に関するご意見やご感想は、ぜひお気軽にこちらからお寄せください。

→ お問い合わせフォーム